Der große Schwindel

Wenn ein Mann mit dem propagandistischen Talent wie Hitler einen Reichstag zu eröffnen hat, dann macht er daraus mehr als nur eine protokollarische Formalie. Zudem galt es, die gewaltsame Reinigung des „marxistischen Augiasstalles“ mit einem staatsmännischen Etikett zu überdecken, um die vielleicht schon leicht erschrockenen Bürgerlichen bei der Stange – sprich: neben dem Knüppel – zu halten. Mit pompös überzogenen nationalistischen Feiern ließ sich das Volk beeindrucken, dessen jahrelange Sehnsucht dem Moment galt, Sack und Asche abzuwerfen, um im Glanz des prohezeiten und zutiefst erwarteten Retters und seiner ersten Rettungstaten die Sonne der Wiedererweckung von Größe und Macht zu spüren. Sonnenstrahlen gingen aber auch von kleinen Dingen aus, auch wenn es sich nur um eine Ankündigung des Ministers für Volksbildung im Schulblatt handelte: Der führte anstelle der Lateinschrift die „deutsche Schrift“ ein, bekannt auch als Sütterlin; ab 1935 (bis 1941) folgte die Einführung im Rest des Reiches.

Potsdam am 21. März 1933: Im Gegensatz zu Weimar, der Stadt der deutschen Klassiker, wo 1919 die Nationalversammlung der sogenannten Novemberverbrecher zusammengetreten war, suchte sich Hitler für den Handschlag mit Hindenburg den Ort aus, der die deutsche Geschichte nicht literarisch, wie Weimar, sondern martialisch und zackig beeinflußt hat: Hier lag die Residenz der Hohenzollern-Preußen, vor denen Europa gezittert hatte, hier lag das Grab Friedrichs des Großen, des Soldatenkönigs, der anderswo geboren vielleicht doch in die Gilde der Dichter und Denker eingegangen wäre. Der 21. März also, das Datum, an dem 1871 Bismarck den ersten Reichstag des Kaiserreichs eröffnet hatte – und die Garnisonkirche waren für Hitler die Kulisse, um sich im chaplinesken Cutaway und seinen Braunhemden von Hindenburg mit der Würde der Legalität krönen zu lassen. Nicht nur Hitler reichte der demokratisch gewählte Reichspräsident die Hand, sondern der SA, der SS und sonstigen NS-Organisationen und vor allem auch dem Vorhaben, 600.000 Bürger jüdischen Glaubens aus der „Volksgemeinschaft“ auszustoßen.

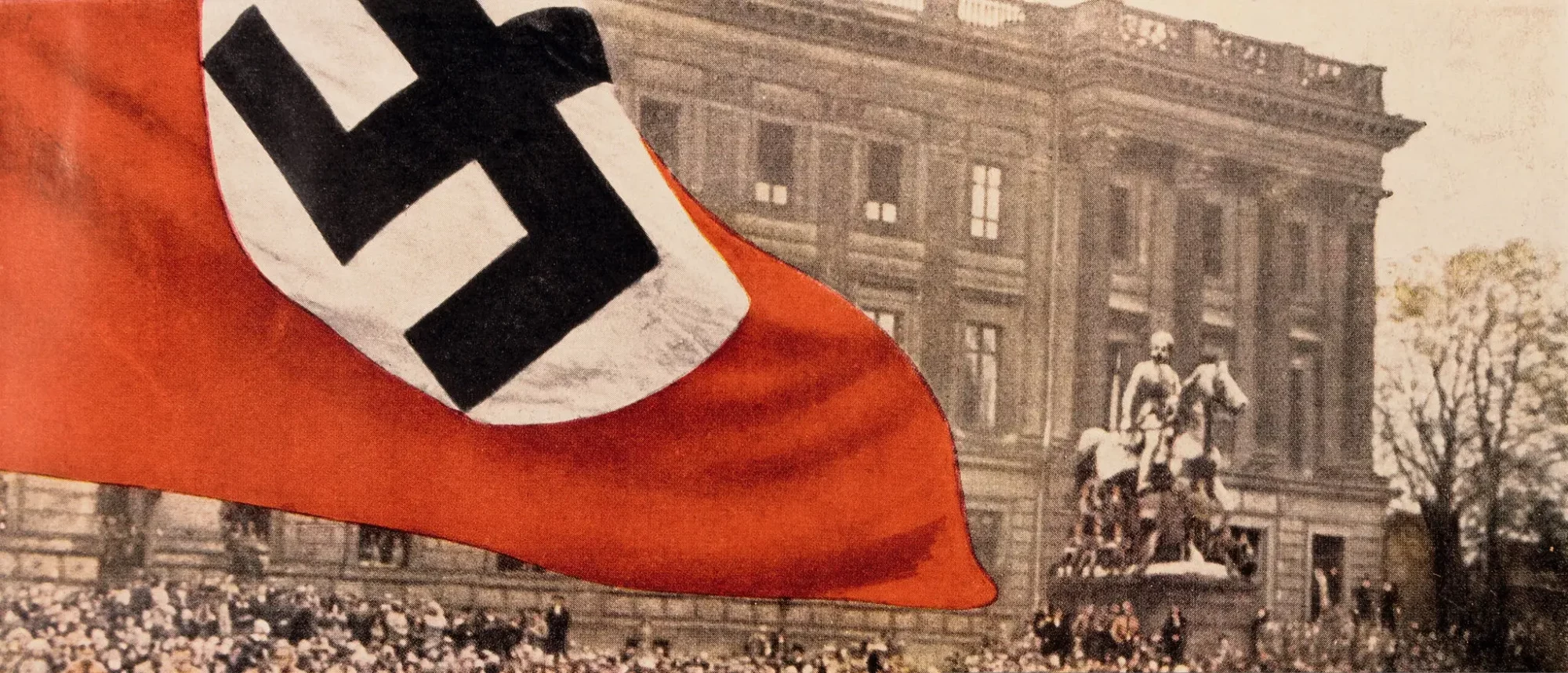

Potsdam prangte im Hakenkreuzschmuck, schwarz-weiß-rot war noch erlaubt: Goebbels hatte ganze propagandistische Arbeit geleistet. Aber auch die Polizei hatte sich auf diesen Tag vorbereitet. Nichts, aber auch nichts durfte dem Zufall überlassen bleiben. Deshalb postierten sich in jedem Haus, an dem der Festzug vorbei kommen sollte, „nicht nur ein Polizeibeamter und zwei Hilfsbeamte, sondern auf den Dächern der Häuser werden Dachschützen mit Karabinern aufgestellt.“ Der Staatsakt „sei nicht nur gegen Luftgefahren und gegen Angriffe von unten wie von außen“ gesichert, vorsorglich seien auch noch die letzten noch nicht eingesperrten Kommunisten eingefangen worden. Die Kanäle und unterirdischen Gänge der Stadt, soweit Menschen in ihnen gehen können, seien mehrfach genau durchforscht worden. Minierabhörtruppen der Reichswehr, wie im Felde, hören die geographische Unterwelt ständig ab; Kirchen wurden durchsucht und dann geschlossen, Fotografieren aus Häusern verboten.

Damit ein derartiger Aufwand beim Volk auch als berechtigt ankam, verbreiteten die Agenturen Nachrichten über eine Pressekonferenz des kommissarischen Polizeichefs von München, Heinrich Himmler. Ihm zufolge war durch die “Wachsamkeit der Bevölkerung ein Anschlag auf den Reichskanzler vereitelt“ worden. Die veröffentlichten vagen Einzelheiten lassen vermuten, dass die Nazis hier etwas für die Vorsehung vorbereitet hatten und Ereignisse inszenierten, mit denen Terrormaßnahmen begründet werden konnten: Demzufolge „wurden drei Tschekisten, von denen einer deutsch und zwei russisch oder tschechisch sprachen, in der Nähe des Richard-Wagner-Denkmals, also der Wohnung des Reichskanzlers in München, festgestellt. Sie kamen mit einem Kraftwagen an, der das Berliner Kennzeichen IA trug, und legten drei Handgranaten und Munition in der Nähe des Denkmals nieder. Nach Angaben der Zeugen, die diese Vorgänge beobachteten, steht es fest, daß geplant war, beim Anfahren des Kraftwagens des Reichskanzlers durch die Prinzregentenstraße ein Attentat mit Handgranaten auf ihn auszuführen. Durch das Hinzukommen von Polizeikräften, die von den Zeugen informiert wurden, wurden die drei Männer verjagt und konnten bisher noch nicht gefaßt werden. Der Polizeipräsident fügte hinzu, er sehe in jedem Versuch eines Attentats die schwerste Gefahr für Ruhe und Sicherheit. Sobald der erste Schuß auch nur fiele, selbst wenn er sein Ziel nicht erreiche, würde es in Deutschland zu einem Chaos ohnegleichen und zum größten Pogrom kommen, was keine Staatsmacht der Welt verhindern könne.“

Von Potsdam zurück nach Wolfenbüttel: Wie bereitete sich die ehemalige Residenz der braunschweigischen Herrscher auf diesen nationalen Feiertag vor? Intensiv stimmten die Nationalgesinnten die Wolfenbütteler Bevölkerung auf den Tag ein: In gleich 5 Anzeigen der Lokalzeitung erhielten die Einwohner Hinweise, wie sie sich zu verhalten hatten: Stadtrat Hämerling „ersuchte die nationale Einwohnerschaft durch reiches Beflaggen der Häuser des ereignisreichen Tages zu gedenken und damit die Verbundenheit mit der nun angebrochenen Zeit öffentlich zu bekunden“. Das Wiener Kaffee offerierte zwei Sonderkonzerte, bei denen die Feiernden Gelegenheit hätten, bis zur verlängerten Polizeistunde um 3 Uhr nachts bei nationaler und Militärmusik sogar das Tanzbein zu schwingen. Mehrere Banken kündigten an, ihre Geschäftsräume ab 13 Uhr zu schließen; die Handwerker-Organisationen erwarteten, dass sich sämtliche Handwerksmeister am Fackelzug beteiligen; in einer halbseitigen Anzeige traten die Unterstützer der „Regierung der nationalen Konzentration vor das deutsche Volk“, die der Leser bereits im Stahlhelm-Text kennen gelernt hat.

Ausgerechnet im Hause des jüdischen Pferdehändlers Esberg bot der Kaufmann Holtzem die notwendigen Utensilien für den Stadtschmuck an: „Banner und Zubehör, Hausfahnen und Fackeln.“ Ein gutes Geschäft muß er dieser Tage gemacht haben, denn wer wollte schon schmucklos jubeln? Viele taten es aus Überzeugung, viele wollten sich nicht selbst denunzieren und mancher sah in einer Fahne vielleicht auch die richtige Überlebensstrategie. Nicht von den Nazis kam die klare Drohung von Repressalien, sondern vom Stahlhelm-Führer Werner Schrader: „Wir fordern rückhaltlose Teilnahme jedes Einzelnen an den Feiern dieses Tages. Wer nicht die schwarz-weiß-rote oder die Hakenkreuzfahne zeigt, ist gegen die Regierung. Er wird erwarten müssen, als Gegner behandelt zu werden.“

Die Lokalzeitung veröffentlichte auf Seite eins die Aufrufe verschiedener Reichsministerien, angefüllt mit Verhaltensmaßregeln: Reichswehrminister Blomberg schrieb genau vor, wie sich die Soldaten zu verhalten haben und welche Flaggen sie wo und wie zu setzen hatten: „Die Schiffe der Reichsmarine setzen Toppflaggen. An Bord Gottesdienste; anschließend Musterung und Ansprache der Befehlshaber.“ Die Feiern sollten zeitlich so ablaufen, dass um Punkt 12.45 Uhr das Deutschlandlied gesungen wird. Reichsinnenminister Frick stand ihm nicht nach: Er ordnete Beflaggung aller Dienstgebäude an und bat die Unterrichtsverwaltungen, für diesen Tag „Unterrichtsausfall anzuordnen“ und Schulfeiern zu begehen. Da im Braunschweiger Land gerade Ferien waren, fanden sie hier nicht statt.

Am Tage selber lasen die so eingestimmten und eingeschüchterten Einwohner auf Seite eins der WZ den Aufruf Hindenburgs, der von Begriffen wie „Ehrfurcht, Dankbarkeit, Treue, Kameradschaft, Opfer, Leben und Gesundheit“ überlief. Hindenburg wörtlich: „Aus dem Niederbruch ringt sich Deutschland wieder zu nationaler Kraft empor im Geiste derer, die für Volk und Vaterland kämpften und fielen.“

Einen teilweise schon am Vortage veröffentlichten Aufruf des zum Minister gewordenen Propagandisten Goebbels mußte die WZ am Feiertag „auf Wunsch der Reichsregierung“ in voller Länge ins Blatt nehmen. Hier einige Auszüge: „Zum ersten Male seit Menschengedenken ist der deutsch Widerstandswille siegreich durch alle innerpolitischen Gegensätze durchgebrochen und über Klassenunterschiede und konfessionellem Zwiespalt hinweg haben sich alle Stämme, Stände und Bekenntnisse in den vielen Millionen Menschen, die hinter der Regierung der nationalen Revolution stehen, die Hand gereicht. Deutschland ist erwacht.!“

Diese „erwachten“ Männer und Frauen rief der in dieser Zeit größte Lügner der deutschen Geschichte auf, nun „Freude zu zeigen und innere Ergriffenheit“: Am Abend dieses Tages „sollen sich durch alle Städte und Dörfer des ganzen Reiches Fackelzüge“ bewegen. „Auf unseren deutschen Bergen und Höhen sollen die Freiheitsfeuer aufflammen!“ und niemand sollte abseits stehen, nicht einmal „die durch Alter und Gebrechlichkeit verhindert sind“. Sie sollten sich um Radios scharen und Potsdam und Berlin im Rundfunk miterleben.

Noch in der Nacht vor dem Ereignis arbeiteten viele Menschen an der Herstellung der Fahnen und auch der Fahnenstangen. Da es nicht genügend Fackeln gab, wurden vorhandene zum Teil gekürzt, um nicht zu viele Begeisterte ausgrenzen zu müssen. Wolfenbüttel prangte am nächsten Morgen im Fahnenschmuck: Ein Wald von Flaggen. Auf dem Flachdach eines Geschäftshauses am Kornmarkt hatte Radio-Rienäcker einen großen Lautsprecher aufgestellt, über den die Potsdamer Feier übertragen wurde. Gegen 10 Uhr stellten die größeren Betriebe die Arbeit ein. In den Straßen standen, wo man auch hinsah, freudig erregte Menschen, die schon bald zur Kaserne zogen, um am Feldgottesdienst teilzunehmen: „Mit Trommel und Pfeifen rückte der Stahlhelm ein, um am nördlichen Rande des Platzes Aufstellung zu nehmen. Ihm folgten die Formationen der NSDAP, voran die Standartenkapelle, um auf der südlichen Seite sich aufzubauen. Schließlich marschierten die beiden Batterien ein, die den östlichen Teil des Platzes besetzten. Am westlichen Teil des Platzes, dort wo die Kanzel mit zwei flankierenden Geschützen stand, fanden sich die Ehrengäste ein, unter denen man Kreisdirektor Dr. Dr. Hinkel als Vertreter der Staatsbehörde, Stadtrat Hämerling und Dr. Pini als Vertreter der Stadt, Regierungsrat Kaul, Stadtverordnetenvorsteher Bode, die Vertreter des Amtsgerichts, die Geistlichkeit u. a. bemerkte. Pünktlich um 12.10 Uhr ertönten die Kommandos, die Musik spielte und es erschien der stellvertr. Garnisonälteste, Hauptmann von Köckeritz, der die Meldung entgegennahm, dann die Front abschritt und die Gäste begrüßte.“

Bevor der katholische Pastor Engelke von der Kanzel, die mit Lorbeer und einem riesigen Eisernen Kreuz geschmückt war, seine Ansprache begann, sang die Menge noch den Choral „Großer Gott, wir loben dich“. Einige Passagen aus dieser mit üblichen gefühlsduseligen Erinnerungen an den eigentlich gewonnenen, aber durch Verrat verlorenen ersten. Krieg sollen hier zitiert werden. Zwar sah der Pastor diese Zeit der Zwietracht und des Bruderkampfes und des Zugrundegehens Deutschlands nun am Ende, vermied aber eindeutige Prophezeiungen der zukünftigen Glückseligkeit. Den Blick in die Zukunft formulierte er zurückhaltender als seine Rückschau in die heroische Vergangenheit: „Diese böse Zeit ist nun vorüber und eine bessere und köstlichere Zeit soll anbrechen für unser Vaterland.“ Die Zuhörer auf dem Kasernenhof und die Abgeordneten in der Potsdamer Garnisonkirche rief er zur Einigkeit auf: „Das wallte Gott!“

Sein Nachfolger auf der Kanzel, Pastor Kiel von der Wolfenbütteler Garnisonkirche St. Trini-tatis, begann mit noch wieder anderen Worten beim Ersten Weltkrieg: „Es will Frühling werden im deutschen Vaterlande. Die alten deutschen Fahnen wehen wieder, die einst flatterten über dem Glanze und Glücke des Vaterlandes, über Mannestrotz und Mannessterben. Da kam ein Tag, da diese Fahne unter wildem Jubel niedergeholt und durch den Kot geschleift wurde. Die Gefallenen in den Gräbern drehten sich um, denn ihre Opfer wurden als Torheit belacht und das stille Heldentum der Frauen und Mütter belohnte man mit Armut.“ Nun erhebe sich Deutschland und schüttele die Fieberphantasien ab. Es solle Frühling werden und Gott müsse rufen: Ich mache alles neu. Und nicht flatternde Fahnen oder Stimmzettel machten die Geschichte, sondern nur ein heiliges Geloben könne der Anfang zu neuen Taten sein: „Wenn der Reichskanzler Millionen Deutscher zugesprochen hat: Gott helfe uns, dass das Werk gefördert werde, dann müssen wir das ihm heute nachsprechen.“

Doch damit nicht genug: Nun trat Hauptmann Köckeritz, nicht auf die Kanzel, sondern ins militärisch geformte Viereck und setzte der Geschichtsklitterung noch die Spitze auf: „Zwei Millionen deutscher Männer sind gefallen. Ihrer soll in Ehrfurcht und Dankbarkeit gedacht werden, denn nur durch ihre Opfer ist es möglich, dass wir heute diesen Tag begehen können.“ „Und während die Tausenden“, so die WZ, „das Deutschlandlied sangen, gaben die Geschütze Salut von 21 Schüssen ab und von den beiden Garnisonkirchen ertönte das Glockengeläut herüber.“ Es folgte der Vorbeimarsch der Soldaten an ihren Offizieren, und Stahlhelm und SA zogen zurück in die Stadt. Auf dem Schloßplatz paradierte die SA vor Standartenführer Wilhelm Hannibal.

Kurz nach 19 Uhr bildete auf dem Schloßplatz eine große Menge, wie sie hier noch nie gesehen worden war, den Fackelzug. Die Spitze des Zuges bildeten die Organisationen, auf deren Dienste sich der neue Staat zu gründen begann: Voran marschierte die SA, gefolgt von der Polizei und den Beamten der Landesstrafanstalt; dahinter die Behördenbeamten, dann die Innungen, die Angehörigen des Technikums und der Konditorschule, die Gymnasien und die Oberrealschule, die Männer-Turnvereine, die Militärvereine und die Kyffhäuserjugend. Am Schluß erst, und diese Position sollte in den folgenden Wochen fast dramatische Symbolik erhalten, der Stahlhelm. Nach 90 Minuten kehrte das von 30 Fahnen umwehte „Flammenmehr“ zurück zum Schloßplatz. Der zur Zeit mächtigste Nazi im Landkreis, Kurt Bertram, verabschiedete die Menge mit Nazi-Sprüchen und „Sieg Heil“, dessen laut schallende Erwiderung durch die große Menschenmenge vielleicht viele Fachwerkbalken in Schwingungen gesetzt hat. Lyrischer beendete die WZ diesen historischen Tag, der wie ein nationales Theaterstück inszeniert worden war: „Nachdem dann das Deutschlandlied verklungen, wurden die Fackeln zusammengeworfen und über dem Platze, der eben noch in Flammen getaucht war, breitete sich bald der sternenbesähte Himmel, zu dem ungezählte Menschen hoffnungsvoll ihren Blick erhoben haben.“

Vielleicht sahen sie aber gar nicht die Sterne, sondern das, was eine Ansichtskarte aus dieser Zeit darstellt: Am nordwestlichen Horizont über dem Thieder Lindenberg geht aus dem Zenit kräftiger Strahlen, die das gemütliche Häusermeer der Lessingstadt überdecken, überragt von den Türmen der Hauptkirche und der katholischen Kirche, des Schloßturmes und einiger Fabrikschornsteine , ein riesiges Hakenkreuz auf: „Wolfenbüttel im Zeichen des Hakenkreuzes“.

In der dem Ereignis folgenden Sonntagsbeilage feierte die WZ den Tag „der Erweckung aus dem Dornröschenschlaf“ mit einem ganzseitigen, übernommenen Artikel über den „Geist von Potsdam“- allerdings nicht mit einem Hitler-Bild, sondern mit einem großen Portrait des Alten Fritz. Dessen Zeiten „werden lebendig, wenn droben vom Turm der Garnisonkirche das Glockenspiel uns die Mahnung: „Üb immer Treu und Redlichkeit“ ins Herz legen möchte“ und an die „Durchdringung Deutschlands mit friederizianischem Geiste erinnern“. Deutschland könne wieder zu Größe und Macht gelangen, „wenn es einig ist in seinen Stämmen und Ständen, wenn es sich verbunden fühlt mit dem Staat und seiner Regierung und wenn es sich bekennt zur christlichen Weltordnung und zur deutschen Volksgemeinschaft.“ Aber auch viele andere Sätze fand der Leser in diesem auf die Beendigung des „Freiheitskampfes des deutschen Volkes“ ausgerichteten Gesang für eine Zukunft mit einem „schlagfertigen Volksheer“. Der König habe für seine Pläne und Ziele nicht immer Verständnis im eigenen Lande gefunden: „Oft mußte er mit dem Krückstock seinem Willen Achtung verschaffen.“ Und der „Führer der nationalen Regierung Adolf Hitler hat seinen Willen bekundet, im Geiste von Potsdam das neue Deutschland auf den Schultern eines geeinten deutschen Volkes zu errichten.“

Doch nicht die ganze Stadt war erfüllt vom Taumel der Begeisterung um die Erfüllung der Prophezeiungen aus vielen zurückliegenden nationalen Veranstaltungen; die jüdischen Mitbürger ganz sicher nicht, die linken Funktionäre eher nicht und viele ihrer Mitglieder auch noch nicht. In der Harzstraße, nicht weit entfernt von der ersten Synagoge, lag das Verlagshaus der Wolfenbütteler Zeitung, in dem das konservative Lokalblatt der Familie Wessel, die auch Beziehungen zur jüdischen Familie Ilberg unterhielt, erschien. Die WZ, deren Redaktion rechtsnationale Einheit predigte, die die Nazis manchmal hofierte und unterstützte, aber die Eigenständigkeit der Betrachtung und Kommentierung nicht aufgab. Ob die Herausgeber, die Redakteure und alle anderen Mitarbeiter des sich auch als Heimatzeitung bezeichnenden Blattes, das als älteste Tageszeitung Deutschlands gilt, in diesen Tagen, da alle Publikationen, die nicht auf Nazi- oder wenigstens hart rechter Linie lagen, nicht mehr erscheinen durften, Existenzängste hatten, kann nur vermutet werden.

Intensiv aber müssen die Redakteure die Haltung der Nazis zur nicht nationalsozialistischen Presse beobachtet haben, denn mehrfach erschienen in den folgenden Wochen Beiträge, mit denen die Redaktion Verbotsideen vielleicht der lokalen Nazis, die das Blatt ja gut kannten und wohl zu gerne Rache in Form der Schließung geübt hätten, im Keime ersticken wollte. Doch soweit war es noch nicht. Einige Zeit nach dem Verbot von 254 Zeitungen aus 20 europäischen Ländern sprach Hitler in Begleitung vieler Regierungsmitglieder vor dem Berliner Verband der auswärtigen Presse. Deren Vorsitzender, Dr. Thum, führte vorsichtig in das Problem ein: „Ernste journalistische Gewissensfragen, manches schwere Existenzproblem, mancher Kampf um Betätigungsraum und Berufsehre sind auch für viele streng national denkende Männer entstanden und bisher noch nicht überall gelöst.“ Hitler antwortete: „Wenn wir heute die Wiederherstellung einer einheitlichen geistigen Willensbildung der Nation zustreben, dann kann die Presse keinen anderen Zweck verfolgen, als an diesem Werk mitzuwirken.“ Das Volk müsse die Maßnahmen der Regierung erst verstehen lernen. Die Presse habe mitzuhelfen, das Urteil des Volkes zu schärfen und zu schulen.

Als wichtig für ihre Leser verstand die WZ eine Stellungnahame des Oldenburger Reichsstatthalters Röver zur Stellung der Heimatpresse im neuen Staat. Die NSDAP wolle der Heimatpresse keine Konkurenz machen, „der Führer würde das für ein Verbrechen halten“. Und wahrscheinlich erleichtert nahm der Verlag zur Kenntnis, dass bei Nichtbezug der Parteizeitung kein Ausschluß aus der Partei erfolge, dass also kein Bezugszwang bestehe. Das bestätigte etwas später auch der Leiter des Presseamtes, der zwar keine „Uniformierung“ der Presse wünschte, aber dennoch klarstellte: „Es gibt freilich noch hier und da Elemente, die versteckt gegen uns hetzen wollen. Seien Sie überzeugt, dass wir uns derlei nicht mehr gefallen lassen.“

Gegen den neuen Staat Widerstand leisten – aus der Sicht von Nazis als Hetzen bezeichnet, nein, das tat die WZ wahrlich nicht. Doch so einen Rest von Eigenständigkeit und nationalem Liberalismus wollte sich die Zeitung wohl doch noch bewahren. Noch am Tage vor der Reichstagswahl hatte sie die Meinung vertreten, „wenn die Zeit der Reden, Versammlungen und Fackelzüge vorüber“ sei, könne eine „Neuformung des Staates nicht an den Ideen“ des Nationalen Liberalismus vorbeigehen, mit denen Deutschlands Einheit und Größe einst geformt worden war. Sie zitierte ausführlich aus einem des Oberstudiendirektors Witte, den er vor der Akademikerschaft der DVP in Braunschweig gehalten hatte.

Starken Tobak, im Sinne des mitlesenden Nationalsozialisten gemeint, hatte Witte seinen Zuhörern vorgestellt: „Die Ahnherren unseres nationalen Liberalismus sind die großen deutschen Denker und Dichter des 18. Jahrhunderts,“ also auch Lessing. „Nicht so sehr in ihren (zeitbedingten) Theorien vom Staat, als vielmehr in ihren Anschauungen vom Wert der Persönlichkeit. Persönlichkeit ist etwas weit höheres als der Einzelne schlechthin, als das Individium. Und die Autonomie, die für sie in Anspruch genommen wird, ist das Gegenteil von Gesetzlosigkeit, ist innere Bindung.“

Zwar habe sich die innerlich freie Persönlichkeit, eng verbunden mit der Volksgemeinschaft, voll in den Dienst des Staatsgedankens zu stellen, aber, und diese Zeilen haben sich die Wolfenbütteler Nazis bestimmt gemerkt, standen sie doch konträr gegen den von Gewalt und Intoleranz bestimmten Trend: Die Persönlichkeit „fordert Gerechtigkeit als Grundlage des Staates, Freiheit der Überzeugung und des Glaubens, Freiheit der wissenschaftlichen Forschung, Achtung der fremden Persönlichkeit und Ehrfurcht vor den ewigen Gesetzen einer höheren Weltordnung. Sie ist auf den Geist, im besten Sinne des Wortes, gegründet.“

Das, was Witte hier forderte und Wessel noch zu einer Zeit veröffentlichen ließ, als Teile dieser Grundhaltung bereits die Oker hinuntergestoßen worden waren und die inhumanen Brutalinskis mit Namen wie Hannibal, Alpers und Klagges darauf warteten, ganze Arbeit zu leisten, war nur noch das schwache Aufbäumen bürgerlicher Intellektueller gegen die von ihnen nicht verhinderte Diktatur, die sie sich noch klassisch demokratisch vorstellten: Freiheit der Überzeugung und des Glaubens und Achtung der fremden Persönlichkeit?

Die Nazis achteten nicht einmal ihre eigenen schwach gewordenen Freunde, geschweige denn liberale Phantasten aus dem bürgerlichen Lager, das sie auch für verrottet hielten und dessen Protagonisten zum Teil auch in Schutzhaft gerieten. Der Grund für diese Haltung nach dem Motto „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan…!“ lag sicher auch in dem Satz von Witte, den die Nazis als Angriff verstehen mußten: „So viel uns auch in der nationalen Grundeinstellung mit dem neuen Geschlecht verbindet, so müssen wir uns doch ihm entgegenstellen, wenn es die sittlichen Werte der Vergangenheit verkennt und aus dieser Verkennung sie über Bord werfen will.Unser Volk würde geistig und seelisch verarmen, wenn es sich die Lebensgüter des alten deutschen Idealismus niederstampfen lassen wollte.“

Der Studienrat beendete seinen Vortrag, wie hätte es auch anders sein können, mit einem schöngeistigen Frühlingsgruß eines Max von Schenkendorf, wer immer das war:

(Gottlob Ferdinand Maximilian Gottfried von Schenkendorf, 1783 – 1817)

Aber einmal müßt ihr ringen

Noch in ernster Geistesschlacht

Und den letzten Feind bezwingen,

der im Innern drohend wacht.

Haß und Argwohn müßt ihr dämpfen, Geiz und Neid und böse Lust –

Denn nach schweren langen Kämpfen

Kannst du ruhen, deutsche Brust!

Derweil marschierten durch Wolfenbüttel die provozierenden SA-Garden und sangen keine Texte der Dichter und Denker, sondern drohten den jüdischen Einwohnern mit dem Messer, von dem ihr Blut zu spritzen habe und gröhlten zackig das Horst-Wessel-Lied: „Zum letztenmal wird nun Appell geblasen! Zum Kampfe stehn wir alle schon bereit. Bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen, die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit!“ Oder die Zeile aus „Brüder in Zechen und Gruben“: „Hitler ist unser Führer, ihn lohnt nicht goldner Sold, der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt.“

„Gerade in der Zeit des Kampfes“, so schrieb der aus Wolfenbüttel zu Hitlers „Lakeitel“ aufsteigende Generalfeldmarschall Keitel, „wird die Musik dem Menschen zum Quell der Freude, der Erhebung und der inneren Stärke.“

Innere Stärke, aber ganz anders gemeint, versuchten WZ-Redakteure noch zu bewahren; sie waren beileibe keine Widerständler: Aber um ihr Gewissen nicht vollkommen der Parteilinie zu opfern, suchten sie offenbar Wege, gegenteilige Meinungen oder Kritik linientreu zu verpacken. Der aufmerksame und wenigstens im Kopf kritisch gebliebene Leser konnte zwischen den Zeilen – zwar immer weniger, aber doch noch – die letzten Reste des nationalen Liberalismus entdecken. Etwas Eigenständigkeit war schon allein aus kommerzieller Sicht erforderlich: Das vollkommen zu kopieren, was die nationalsozialistische Konkurrenz veröffentlichte, hätte wohl kaum zum Halten des bürgerlichen Leserstammes geführt; es gelang, allerdings gerade noch 4 Jahre.

Der Trick, wenn man es so nennen will, war der, über das Zitieren nicht linientreuer Inhalte aus noch erscheinenden Medien Kritik zu transportieren und nationalsozialistische und das konservative Empfinden verletzende Inhalte ebenso mit Quellenangabe zu belegen. „Die Weisheit der Kritiker“ mag so eine Schlagzeile gewesen sein. Darunter verbirgt sich in der Ausgabe vom 12. Mai eine – aus der aktuellen politischen Situation gesehen – Auseinandersetzung mit der Haltung der englischen Presse zur Situation in Deutschland. Die WZ schätzte sie als zwiespältig ein, eine Mischung von Anerkennung und Tadelsucht; so ähnlich könnte man auch die Haltung der Heimatzeitung selber einschätzen. Konkret analysierte der Kommentator eine Glosse des Observer-Herausgebers J.L. Garvin und zitierte aus seinem mit dem Titel „Eine Studie der Wahrheit“ überschriebenen Beitrag: Er stellte fest, dass heute in Deutschland jede Aussicht für eine Opposition vernichtet sei und fährt fort mit Aussagen, die zu diesem Zeitpunkt nur noch in wenigen deutschen Zeitungen erschienen sind: „Ohne einen Kampf, fast ohne Schrei, ist die Freiheit, wie sie von den englisch-sprechenden Rassen verstanden wird, im Reiche untergegangen. In einer Weise, die unter Bismarck – ja selbst unter Friedrich dem Großen – nicht bekannt war, sind intellektuelle Unabhängigkeit, wie Freiheit des Handelns durch die Verehrung des organisierten Staates unterjocht.“

Weitere kritische Äußerungen über Hitlers letzte Rede, in der er nur von „der Macht und der Kraft“ gesprochen habe, nicht aber von „der Geduld und Weisheit eines Stresemann und Brüning“, oder der Hinweis auf die verkappte Wehrpflicht im Arbeitsdienst, der Massenhysterie am 1. Mai 1933, der „Rassen-Hypnose“ oder der Entlassung jüdischer Nobelpreisträger – z.B Albert Einstein – konterte der Autor nur mit laschen Entgegnungen oder dem Hinweis auf Falschdeutungen. Er riet den Engländern, die „mit so viel Argwohn in die deutschen Verhältnisse hineinreden“, sich größere Mühe zu geben und zu versuchen, „sich in die deutsche Seele hineinzuversetzen“; dann würde manche Schärfe unterbleiben, die nur immer wieder zu Mißstimmungen führten, mit denen aber weder dem einen noch dem anderen Teile gedient sein könnte.

Die Inszenierung des parlamentseröffnenden Schwindels von Potsdam, die Verlegung des Reichstages aus der abgebrannten Ruine in ein Theater, der Krolloper, und die brüske Umbesetzung der traditionellen Rolle des Alterspräsidenten durch den bisherigen Präsidenten Göring mit dem Hinweis, durch das zu erwartende Ermächtigungsgesetz könne diese Spielstätte parlamentarischer Mitbestimmung ohnehin geschlossen werden, war durch einen guten Regisseur bestimmt worden. Er, Josef Goebbels, wollte „die Kunst wieder zum Volke führen, um das Volk wieder zur Kunst führen zu können.“ Dieses Zitat fand der Autor in einem Buch über die Braunschweiger Theatergeschichte seit 1690, in der die Nazizeit nur als ein kleiner Regieunfall behandelt wird. Natürlich stellte die Landesregierung einen neuen Intendanten ein und verbot im Mai die Freie Volksbühne – „ohne Angabe von Gründen“, bemerkte die Buchautorin etwas naiv; neue Stücke kamen auf die Bühne, die auch die Wolfenbütteler Zeitung rezensierte. In einer Erstaufführung hatte das Landestheater, 1938 in Braunschweigisches Staatstheater umbenannt, seinem Publikum das „Führerdrama Yorck und seine Offiziere“ präsentiert. Zur Einschätzung des Autors Maximilian Böttcher und des Stückes hier einige Hinweise: Der Veteran des 1. Weltkrieges arbeitete seit der Jahrhundertwende als freier Schriftsteller, schuf Theater-, Prosa- und Lyrikwerke, wird aber in allen Lexika hauptsächlich als Gründer des „Klassischen Theaters für die Höheren Lehranstalten“ und Leiter der daraus hervorgegangenen „Deutschen Nationalbühne“ genannt. Sein Schauspiel „Vaterland“ geriet während der Berliner Erstaufführung ins Visier einiger Juden, weil darin General von Yorck antisemitische Aussagen machte: „Die Juden sind Schacherer, und mit Schacherjuden will ich nichts zu tun haben.“ Die Herausgeber des „Lexikons der Juden“ baten ihre Leser Mitteilung, „ob und wo das Werk noch zur Aufführung gelangt, und ob der beschimpfende Passus darin vorkommt. Sollte dies der Fall sein, dann würde jeder Jude von Ehrgefühl dem Besuch solcher Vorstellungen fernzubleiben gut tun.“

Ob in dem hier nun gespielten Stück vom Held der Freiheitskriege Ludwig Graf Yorck von Wartenburg ebenfalls antisemitische Passagen vorkamen, ist unbekannt. Doch die Rezension der Aufführung in Braunschweig, die eher einem kompletter Verriß mit zwischen den Zeilen versteckten politischen Anspielungen glich, muß einige Wolfenbütteler Theaterinteressierte vom Besuch des Stückes abgehalten haben, als es 4 Tage vor dem Potsdamer Schwindel im Lessingtheater aufgeführt wurde. Die vernichtende Kritik erschien nicht etwa im Inneren des Blattes, sondern gleich auf der ersten Seite neben zwei Artikeln über die Ernennung Goebbels‘ zum Minister für Volksaufklärung und Propaganda und der Mitteilung, auch in Hessen gäbe es nun eine NSDAP-Regierung. Die einspaltige, die ganze Seitenlänge fassende Kritik – mit Fortsetzung auf Seite zwei – hatte der WZ-Schriftleiter Kurt Meyer-Rotermund selbst verfaßt und mit der Überschrift versehen: „Nationales Drama oder Gesinnungsstück?“ Einige Zeilen daraus, die auch gut als vorweggenommene Beschreibung des ein paar Tage später in Potsdam inszenierten Gesinnungsstückes erstanden werden können, soll an den Schluß dieses Abschnittes gestellt werden.

Zunächst beleuchtete der Kritiker die im Umbruch befindliche Theaterwelt: „Wie vor drei, vier Jahrzehnten die deutsche Bühne soziale, bald darauf freilich vielfach sozialistische Ideen propagiert hatte, so ist es heute entsprechend dem Gesetz der Wechselwirkung, ebenso verständlich, das die nationale Wiedergeburt unserer Tage sich auch auf dessen Theater auszudehnen im Begriff ist. Mag man die auf kulturpolitische Beweggründe zurückzuführenden Personalveränderungen bei zahlreichen Theatern als allzu feste Handgriffe in einem empfindlichen Organismus beklagen, so darf man in ihnen nicht etwa lediglich parteiliche Gewaltaktionen erblicken. Diese Geschehnisse der letzten Wochen mit ihren wohl manchmal peinlichen Begleiterscheinungen zielen im Grunde auf die Errichtung des Theaters als Staatsanstalt ab und sie sind keinesfalls ohne Vorgänger.“

Zum Inhalt schrieb er: „Die künstlerisch-ethische Sehnsucht gipfelt ferner wieder darin, zu einem nationalen Drama zu kommen. Dieses Ideal läßt sich nun freilich nicht auf dem Verordnungswege erreichen. Den dahin strebenden Dichtern kann der Weg erleichtert werden, im übrigen muß ein solches Drama organisch wachsen. Es ist nicht, gemäß der Nachfrage, von heute auf morgen da. Anderseits besteht sogar die Gefahr, daß eine edle Sache in Mißkredit gerät, weil einem Wunschbilde zuliebe der Dilettantismus eine allzu nachsichtige Förderung erfährt.“ Als grelles Beispiel dafür nannte Meyer-Rotermund das hier gespielte Schauspiel, dessen Aufführung keine Tat bedeute, die nach oben weise: „Wenn sich Liebhaberbühnen oder vaterländische Vereinigungen eines braven, aber schwächlichen Gesinnungsstückes liebevoll annehmen, so ist diese Begünstigung aus patriotischen Motiven nicht weiter bedenklich, aber ein staatlich subventioniertes Theater hat höhere Pflichten. Es darf nicht zum anspruchslosen Verbreitungswerkzeug herabsinken für an sich saubere Stückeschreiber, die sich damit begnügen, das lebendige Volk mit einem Theaterchor gleichzustellen, der stets in Hurrastimmung gerät, wenn ein patriotisches Stichwort fällt.“ Vaterländische Begeisterung und historische Kenntnisse allein seien ungenügende Voraussetzungen für den nationalen Dramatiker. Die Kunst sei hier in den Dienst der Agitation gestellt worden.

Vor der Aufführung in Wolfenbüttel, durch eine Anzeige angekündigt, erinnerte die Zeitung in einer kurzen redaktionellen Ankündigung an die Aufführung: „Schon die Bezeichnung „Führerdrama“ weist darauf hin, dass die dramatische Spannung vornehmlich in der Gestalt des General Yorck verlegt ist, der sich unter Einflüssen verschiedenster Art zu dem Entschluß durchringt, sich unabhängig von seinem König von Napoleon loszusagen. Das Problem des Führertums ist ja gerade heute aktuell.“

Das Dementi der eigenen Position folgte einige Wochen später, indem die Zeitung einen langen Artikel über eine Kundgebung des Kampfbundes für deutsche Kultur mit dem Reichsverband der deutschen Presse veröffentlichte. Reichspressechef Dr. Dietrich stellte klar, dass Hitler in seinem Großmut und seiner Ritterlichkeit der Presse erlaube, sich selber zu zensieren. Niemand zweifele daran, dass die NSDAP heute die Macht hätte, den „ehrlich erworbenen Totalitätsanspruch“ durchzusetzen. Der Staatskommissar im preußischen Kultusministerium, Hinkel, befaßte sich mit der Erneuerung der Kultur: „Wir Nationalsozialisten haben in unzähligen Versammlungen und Kundgebungen dieser 14 Jahre gesagt, dass der SA-Prolet vom Wedding durch die Tatsache, dass er ein in freiwilliger Disziplin kämpfender SA-Mann des neuen Reiches war, kulturell mehr Aufbauarbeit geleistet hat, als zehn, als hundert intellektuelle Bestien bürgerlicher oder marxistischer Zeitungen zusammen. In den breitesten Massen, die nichts hören wollen von jenen großen oft so problematischen Dingen, mit denen sich unsere Literaten auseinander, zusammen – und wieder auseinander geredet haben, lebt das deutsche Volk, das anständige gesunde Volk, das primitive Volk und deshalb das wahrhaftigere Volk, und es hätte sich niemals dieses widernatürliche Moderne, dieses naturfeindliche Moderne auf allen Gebieten der deutschen Kunst in den letzten 14 Jahren vorsetzen lassen, wenn nicht im wesentlichen die deutsche Presse dazu beigetragen hätte, diese widernatürlichen Ergüsse irgendwelcher perverser Asiaten dem Volk als Kunst vorzusetzen. Was wir als schädlich, als zerstörend und als vorbereitend für den Bolschewismus seit 14 Jahren erkannt haben, das ist dieser abgefeimte, sich immer seriös und sachlich kleidende Kulturliberalismus.“ Das war eine deutliche Warnung auch an die Redakteure der Lokalzeitung, deren Yorck-Rezension den Vorstellungen des Kunstkommissars nun wahrlich nicht entsprach; er befaßte sich auch mit dem Theater, das nur Volkskunst sei, wenn das Volk „lebendigsten Anteil nehmen kann“ und es „blutverbunden und bodenverwurzelt“ agieren werde. Das, was auch von den Lokalredakteuren der sich noch eigenständig gebährenden Wolfenbütteler Zeitung erwartet wurde, formulierte Hinkel in diese Worte: „Es wird die Aufgabe sein, unserem Volke die politische, insbesondere auch kulturpolitische und innere Kraft für die Erhaltung des völkischen Kulturgutes und zur Erringung einer neuen deutschen Kunst, insbesondere des heldischen Moments, wieder vorzuleben und nicht in pazifistischer, internationaler Kompromißlerei zu machen, nicht in öder und schnöder und oft so seriöser Objektivitätsduselei der Deutschen zu machen. Uns ist es weniger wichtig, ob ein Künstler ein Virtuose und ein Techniker in seinem Fach ist. Das wichtigste, das Primäre ist für uns, ob er ein Mensch unserer Art, unseres Blutes, unseres Wesens, unseres Gefühls und damit auch unserer künstlerischer Gestaltungsformen ist.“

Hatte der hochbewegte Kunstpolitiker seines Meisters und Führers Kampfwerk, das nun vom mehrhundertseitigen Propagandaflugblatt zur Literatur aufstieg, vorher gut studiert und sich einigermaßen strikt an die Linie gehalten? Dort liest man, was damals eben von Hinkel, offenbar aber nicht von Meyer-Rotermund, zum Thema „Nationalisierung der Massen“ bedacht worden war: „Weil die breite Masse eines Volkes nicht aus Professoren und aus Diplomaten besteht und es nur für eine Kraftäußerung in eine Richtung empfänglich“ sei, heiße der Schlüssel, der das Tor zur Seele es Volkes öffne, „nicht Objektivität, also Schwäche, sondern Wille und Kraft“: „… die Triebkraft zu den gewaltigsten Umwälzungen auf dieser Erde lag zu allen Zeiten weniger in einer die Masse beherrschenden wissenschaftlichen Erkenntnis als in einem sie beseelenden Fanatismus und manchmal in einer sie vorwärtsjagenden Hysterie.“ Propaganda, also auch Kultur, müsse volkstümlich sein und habe ihr geistiges Niveau auf die „Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt“, einzustellen. Und um dieses Ziel zu erreichen, sei es „Sache der Staatsleitung, zu verhindern, dass ein Volk dem geistigen Wahnsinn in die Arme getrieben wird.“

Nicht wohl gerade die beschränktesten Einwohner gehörten zu denen, die das Angebot der Volkshochschule wahrnahmen und sich ausgerechnet am Abend des Potsdamer Ereignisses zum Schlußabend des Literaturkurses trafen. Angesichts der dadurch erworbenen Bedeutung hatte sich der Leiter, Dr. Friedrich Kammerer, entschlossen, anbetrachts der veränderten Situation grundsätzliche Aussagen zu machen und die Arbeit der Erwachsenenbildung schnell neu auszurichten: Die VHS habe sich grundsätzlich außerhalb des parteipolitischen Kampfes gestellt. Mit dieser neutralen Vergangenheitsbewältigung hoffte der Philologe offenbar, sich reingewaschen der neuen Zeit anbieten zu können. Auch die nächsten Aussagen klangen ähnlich, enthielten aber bereits den Schritt in die neue Richtung: „Abgesehen von der Übermittlung gegenwartwichtigen Wissensstoffes lag die Mission der VHS darin, Ort zu sein, wo sich Angehörige der verschiedenen sozialen, politischen und konfessionellen Lager begegnen, sich in der Aussprache zu einem gesetzten Thema zeigen wie sie wirklich sind, mit ihrem Menschenangesicht und nicht mit ihrem Parteiabzeichen. Der Sinn der in den Kursen geleisteten Arbeit war, die vorhandenen Gegnerschaften auf eine solche Ebene zu schieben, dass es möglich wird, einander zu erkennen und zu ertragen und oberhalb aller Spaltungen und Feindschaften den Verbindungsbogen sichtbar zu machen, der sich über uns allen spannt, die wir lebensverbunden, schicksalsverbunden, volksverbunden sind.“

Nach diesen teilweise noch nach Weimarer Republik klingenden Idealen gelang es dem vielleicht um seinen Posten bangenden Leiter die Kurve zu nehmen: „Die jetzt geschaffene Lage ist dadurch neu, dass wir es nicht nur mit der bloßen Regierungsübernahme durch eine Partei oder eine Koalition zu tun haben, sondern mit einer totalen Umwandlung unserer gesamten staatlichen und kulturellen Lebensformen, unter deren Auswirkung wir wahrscheinlich binnen kurzem vom Parteienstaat überhaupt befreit werden. Werden andere uns gemäßere Formen der politischen Willensbildung und -äußerung gefunden, und wird ferner, worauf mancherlei Anzeichen deuten, von der nationalen Regierung die soziale Aufgabe mit der gleichen Energie angefaßt wie die nationale angefaßt worden ist, – so haben alle seit Jahren in der Volksschularbeit stehenden Männer und Frauen alle Ursache, diese Bewegung zu bejahen und zu stützen.“ Nach dieser Drehung in den Sturm fand Kammerer doch tatsächlich Inhalte der von ihm geleiteten Arbeit, die schon immer auf das aktuelle Ergebnis ausgerichtet gewesen sein sollen: „Denn es würde dann so sein, dass diese Bewegung im großen Maßstabe das durchsetzt, worum die VHS in kleinem Maßstabe von jeher gerungen hat, wenn sie den bürgerlich erzogenen und akademisch gebildeten Menschen dahin zu bringen suchte, seinen Standesdünkel abzulegen und zu gemeinsamer Denkarbeit neben dem Werkmann Platz zu nehmen. Wir haben diese Form des menschlichen Aufeinandergehens ganz schlicht Arbeitsgemeinschaft genannt. Dies ins Große übertragen wäre Volksgemeinschaft.“

Die nationale und soziale Aufgabe der zukünftigen Volkshochschule sei jenseits aller Wissensvermittlung die „Bereitmachung“, den „Blick über die bescheidenen Grenzen des eigenen Ich hinauszuheben zu dem Du und zu dem Wir“. Als Leiter dieser Volkshochschule erklärte Kammerer auch aus dem Geist der gesamten Volkshochschulbewegung den „Willen zur Mitarbeit an der geistigen Einigung des Volkes“. Ohne diesen Willen, und da traten seine Ängste klar hervor, „müßte die Volkshochschule sich selbst aufgeben“. Der Philologe, der sich vorsichtshalber vielleicht durch Hitlers „Mein Kampf“ durchgekämpft hatte, stellte sich dann doch lieber auf die dem Studienrat gemäßere nationale Literatur eines Arthur Moeller van den Bruck, der mit seiner idealistisch-programmatischen Schrift „Das Dritte Reich“ den Nationalsozialisten zwar ihr griffigstes Schlagwort geliefert hatte, von ihnen aber auch abgelehnt wurde, „da er sich auf ein einheitliches Kulturbewußtsein als dessen Grundlage berief und nicht auf die blutmäßig-rassische Bindung“. Kammerer schloß mit einem Zitat des Mannes, der diesen Tag nicht mehr miterlebte: „Wir müssen die Kraft haben, in Gegensätzen zu leben.“ – und drückte damit vielleicht doch noch Hoffnung auf eine nicht „politisch engstirnige und historisch unbeschwerte Definition“ des „Dritten Reiches“ im Sinne Brucks aus, der diese Zukunft „im Bewußtsein der mehr als tausendjährigen Verflechtung der deutschen und europäischen Geschichte“ gesehen haben mag. In einer Rezension des Buches in der WZ hatte Dr. Wilhelm Ziegler bereits 1930 kritisch angemerkt: „Aber wem die Sache des Dritten Reiches heilig ist, in dem sträubt sich das innerste Gefühl, dagegen, daß dieses hohe Ideal zur Pauke herabgewürdigt wird, auf dem der Paukenschläger der Tagesagitation herumtrommelt.“

Um das Buch und seinen Autor entspannten sich in den folgenden Jahren dennoch Diskussionen, die ihren Niederschlag in der Lokalpresse fand. So befaßte sich schon im Juni 1933 die Wolfenbütteler Bezirksgruppe des Nationalsozialistischen Lehrerbundes mit dem leidlich umstrittenen Werk, das, so die Lokalpresse zum 10. Todestag des Autors 1935, von seinen falschen Epigonen, vielleicht war damit auch Kammerer gemeint, geschieden werden müsse.

Trotz des Terrors gegen eigenständige Gedanken und Leben und Gesundheit dieser ihrer Überzeugung treu gebliebenen Menschen und ungeachtet der Möglichkeit des Opportunismus und des Weges der Selbstzensur gab es doch immer wieder Menschen, die stehen blieben, weil sie einfach nicht anders konnten. Einer von ihnen war der SPD-Reichstagsabgeordnete Otto Wels, der zwei Tage nach der Potsdamer Einsetzung Hitlers als heiliger Gefreiter des Feldmarschalls noch einmal und das letzte Mal den aufrechten Gang gegen das sich ankündigende Übel praktizierte. Im Reichstag hatte Hitler nach seiner Regierungserklärung das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ eingebracht, das im normalen Sprachgebrauch als „Ermächtigungsgesetz“ bezeichnet wurde und wird. Auch die Ursprünge dieses Gesetzes lagen in vergangenen Zeiten: Die Wolfenbütteler Zeitung berichtete bereits im Dezember 1923 über den „Zank um das Ermächtigungsgesetz“ im Reichstag, der mal wieder das „jede förderliche Arbeit im Staate zunichte machende Parteiunwesen“ zeige. Vor der Abstimmung zu diesem Ermächtigungsgesetz, dessen Inhalt die WZ mit „diktatorische Maßnahmen“ umschrieb, war es zu taktischen Spielereien der einzelnen Reichstagsfraktionen gekommen, von denen es einige verhindern und andere eben beschließen wollten: Die erforderliche Zweidrittelmehrheit kam seinerzeit nicht zustande.

Hitler hatte es da erheblich besser: Die formelle Sitzzahl des Reichstages war durch die Nichtzulassung der 81 kommunistischen Abgeordneten von 647 auf 566 Abgeordnete gesenkt worden. Die Nationalsozialisten mit ihren 288 Mandaten besaßen somit zwar die absolute Mehrheit, konnten aber auch mit den sie unterstützenden Parteien noch nicht die Zweidrittelmehrheit erreichen. Das Zentrum weigerte sich noch, weil ihr die Maßnahmen zu weit gingen. Hitler gelang es allerdings, das Zentrum mit mündlichen Zusagen zur Wahrung der Rechte einiger Verfassungsorgane, die er dann nicht einhielt, auf seine Seite zu ziehen. So beschloß der Reichstag mit 441 gegen 94 Stimmen der SPD befristet bis zum 1.4.1937 dieses Gesetz, das Hitler mit der Reichstagsbrandverordnung fast unumschränkte Macht in dessen Hände legte. Die WZ kommentierte: „Die Dimensionen dieses Gesetzes sind gar nicht zu vergleichen mit den Ermächtigungen, die frühere Regierungen sich haben geben lassen. Außer der normalen zeitlichen Begrenzung des Ablaufes – in vier Jahren – ist für das Erlöschen des Gesetzes nur ein Fall vorgesehen, nämlich der, dass die gegenwärtige Regierung durch eine andere abgelöst wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Gesetz außer Kraft träte, wenn eines Tages vielleicht die eine oder andere Umbildung erfolgen würde. Vielleicht ist wohl sicher, dass nur eine neue Regierung automatisch die Außerkraftsetzung bedeuten könnte. Das liegt schon in dem Wort „abgelöst“, und schließlich ist auch im Artikel 3 die überragende Bedeutung der Stellung des Reichskanzlers so herausgearbeitet, dass kein Zweifel daran bestehen kann, wie eng der Bestand des Gesetzes mit seiner Person verknüpft ist.“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Otto Wels, von dessen Fraktion bereits 26 Abgeordnete nicht im Reichstag erscheinen konnten, verlas unter bedrohlicher Bewachung von SA und SS die Erklärung der SPD-Fraktion, die sich zunächst mit der sachlich argumentativen Abwehr der Verratsbezichtigungen gegenüber den Sozialdemokraten befaßte. Wels sagte: „Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen, mag sie Aufforderungen zu Gewalttaten und Gewaltakten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht, und wenn man es unterläßt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird billigerweise niemand von ihr verlangen oder erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. (…) Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus.“

Unter dem Beifall seiner Genossen schloß er die eindrucksvolle Rede: „Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten. Sie selbst haben sich ja zum Sozialismus bekannt. Das Sozialistengesetz hat die Sozialdemokratie nicht vernichtet. Auch aus neuen Verfolgungen kann die deutsche Sozialdemokratie neue Kraft schöpfen. Wir grüßen die Verfolgten und Bedrängten. Wir grüßen unsere Freunde im Reich. Ihre Standhaftigkeit und Treue verdienen Bewunderung.“

Die Lokalzeitung berichtete mehrere Tage lang über die Berliner Vorgänge um das Ermächti-gungsgesetz, das der Reichsregierung die Möglichkeit gab, Gesetze zu beschließen, die von der Verfassung abwichen. Die Wolfenbütteler WZ-Bezieher konnten wörtlich die Antwort Hitlers auf den leidenschaftlich vorgetragenen Appell von Otto Wels lesen: „Wir Nationalsozialisten werden die Fürsprecher des deutschen Arbeiters sein. Sie, meine Herren, sind nicht mehr benötigt.“

Es sei „der Tag des Kanzlers“ gewesen, diese Reichstagssitzung, in der Präsident Göring die Abgeordneten mit einem Fernglas beobachtete: „Noch niemals hat eine Reichsregierung eine derartige Machtfülle erhalten, noch niemals haben ihre parlamentarischen Gegner in solcher Weise vor ihr die Waffen gestreckt.“ Die breiten Schichten, so die Zeitung in ihrer noch naiven Annahme, hätten das Vertrauen zu dem Reichskanzler und seinem Kabinett, das von dem Ermächtigungsgesetz ein weiser und sparsamer Gebrauch gemacht werde. Es sei durchaus verständlich, wenn die Regierung sich mit Leidenschaft gegen die Gräuelpropaganda wende, die im Ausland stellenweise gegen Deutschland betrieben werde, und man könne es verstehen, wenn das Reichskabinett wegen dieser üblen Erscheinungen den Sozialdemokraten scharfe Vorwürfe entgegenschleuderte: „Wenn sich jetzt in Amerika von jüdischen Vereinen und von deutschfeindlichen Organisationen ein förmlicher Propagandafeldzug gegen Deutschland eingeleitet wird, so werden das die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens keineswegs billigen, sondern davon deutlich abrücken. Solche Propagandaunternehmungen können nur dazu führen, die Spannung im Inlande zu verschärfen und solche Erscheinungen neu zu beleben, die sonst der Bestandteil jeder revolutionären Entwicklung zu sein pflegen.“ Die ausländischen Zeitungen, so die WZ zu einem Zeitpunkt, von dem an Deutschland zu einem der größten Lügenproduzenten in der Welt wurde, “sollten doch davon ablassen, sich mit deutschen Verhältnissen in wahrheitswidriger Weise zu befassen.“

Quellen:

Volksfreund

Wolfenbütteler Zeitung (WZ)

Braunschweiger Tageszeitung (BTZ)

Hitler, Adolf, „Mein Kampf“

Lorenz/Strube, Handbuch für die Singleiter der Wehrmacht, Leipzig 1940

Büttenbender, Ilona, Braunschweiger Theaterleben von 1690

Zentner/Bedürftig, Das große Lexikon des Dritten Reiches, München 1985