1. Mai 1933

Anfang April 1933 stimmte das Reichskabinett einem Gesetzesentwurf zu, wonach der 1. Mai wieder, nun nach rein nationalsozialistischen Vorstellungen, zum Feiertag der nationalen (deutschen) Arbeit bestimmt wurde. Die Braunschweigische Tageszeitung (BTZ) erklärte dem Volk, was darunter zu verstehen war: In diesem Jahr werde „zum ersten Male ein wahrhaft und allein dem deutschen Arbeiter gewidmeter Feiertag abgehalten werden. An diesem Tage wird sich zum Unterschied von all den anderen Jahren, als marxistische Gewerkschaftsbonzen mit roten Tüchern durch die Straßen zogen, dieses Mal die gesamte deutsche Arbeiterschaft marschieren. Den deutschen Arbeiter wird dabei das Bewußtsein erfüllen, dass er eines der wichtigsten Glieder einer großen Gemeinschaft ist, dass er nicht getrennt von dieser Gemeinschaft zu stehen habe, sondern Kopf an Kopf und Hand in Hand mit ihr. Er soll sich an diesem Tage seiner bedeutenden und wichtigen Sendung klar werden und soll während der Feier vergessen lernen, was man ihm 14 Jahre systematisch einzuhämmern versuchte: Dass er eine Klasse sei, und zwar die schlechteste und verachtetste von allen und dass die anderen Klassen auf ihn mit Verachtung herabsehen müssten.“ Der ganzen Welt werde kundgetan, dass Deutschland vom Wahn des Klassenkampfes geheilt sei und es nur noch eine Volksgemeinschaft gebe. Die NSBO (Nationalsozialistische Betriebsorganisation) und das Reichspropagandaministerium planten in allen Städten und Dörfern Aufmärsche, die eine gigantische Machtdemonstration werden solle.

Goebbels notierte am 18. Mai in sein Tagebuch, was die Nazi-Führung tatsächlich beabsichtigte: „Den 1. Mai werden wir zu einer grandiosen Demonstration deutschen Volkswillens gestalten. Am 2. Mai werden dann die Gewerkschaftshäuser besetzt. Gleichschaltung auch auf diesem Gebiet. Es wird vielleicht ein paar Tage Krach geben, dann gehören sie uns. Man darf hier keine Rücksicht nehmen.“ Wahrscheinlich auf Anordnung von Goebbels befahl die NSDAP allen Ortsgruppenleitern und NSBO-Amtswaltern aus dem Landkreis, am 23. April an einer Besprechung im Kaffeehaus teilzunehmen, bei der es um die Gestaltung des neuen Nationalfeiertages gehen sollte. Nichts sollte dem Zufall überlassen bleiben. Die Vereinigung deutscher Zeitungsverleger wußte angesichts des neuen Feiertages nicht, ob sie am 1. Mai, einem Montag, ihre Zeitungen erscheinen lassen sollte. Daher wandten sie sich vorsichtshalber an Goebbels, der ihnen riet, die Morgen-Zeitungen erscheinen zu lassen, um ihre Leser auf die Bedeutung dieses besonderen Tages hinweisen zu können.

Ein paar Tage vor dem Propagandaschauspiel druckte die WZ „auf Wunsch der Reichsregierung“ den vollen Wortlaut eines Aufrufs des Propagandaministers ab. Darin erklärte er bereits als vollendet, was für den 2. Mai geplant war: „Der Marxismus liegt zertrümmert am Boden. Die Organisationen des Klassenkampfes sind zerschlagen. Nicht aus reaktionären oder gar volks- und arbeiterfeindlichen Beweggründen haben wir den Kampf gegen die kulturbedrohende Gefahr des Bolschewismus geführt. Der Marxismus mußte sterben, damit der deutschen Arbeit ein Weg zur Freiheit gebahnt werden konnte.“

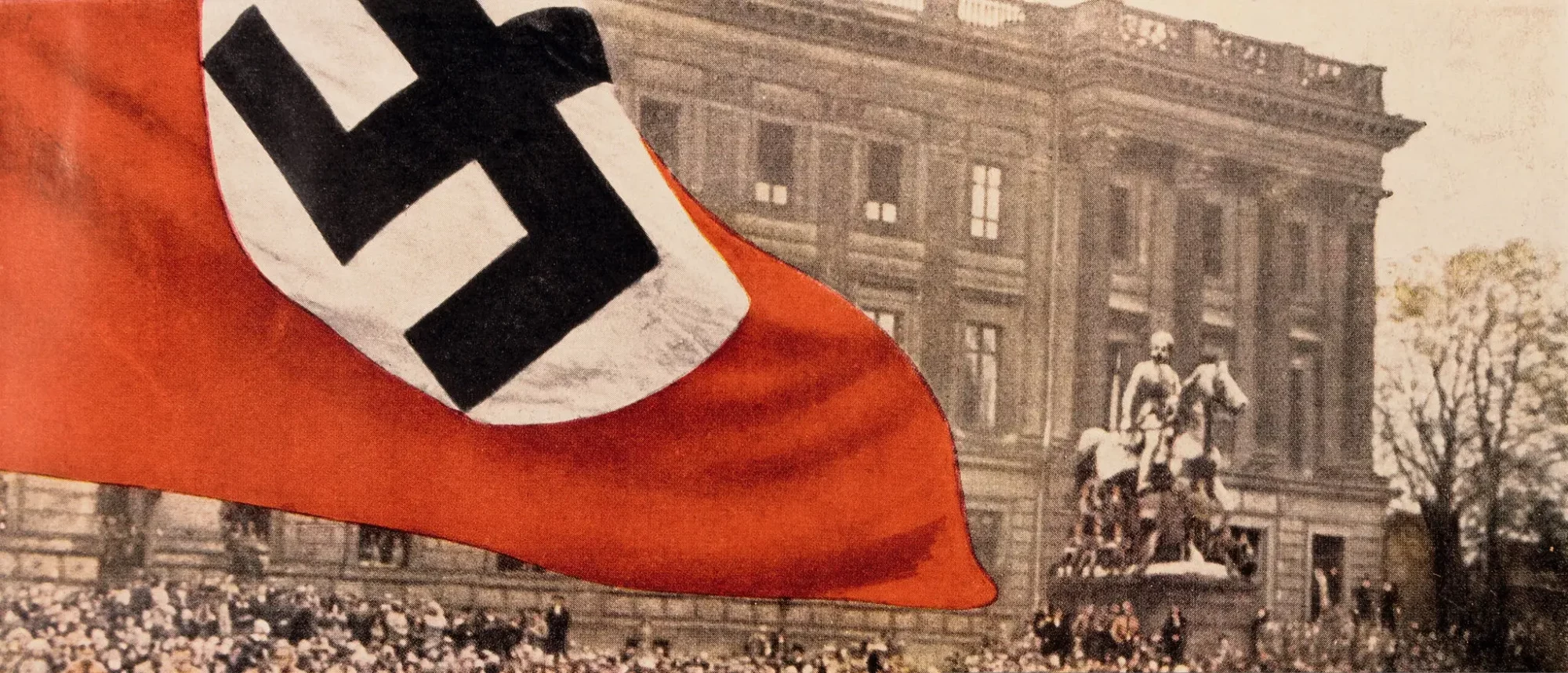

Stirn und Faust sollten einen unlösbaren Bund schließen. Mit lyrisch-pathetischen Klischees vergangener Zeiten beschwor er die Einheit des arbeitenden Volkes: „Der Bauer hinter dem Pflug, der Arbeiter am Amboß und Schraubstock, der Gelehrte in seiner Studierstube, der Arzt am Krankenbett, der Ingenieur bei seinen Entwürfen, sie alle werden sich am Tage der nationalen Arbeit bewußt werden, dass die Nation und ihre Zukunft über alles geht.“ Doch die Versammlung aller dieser Berufsgruppen war dem Propagandachef nicht genug; er hatte nun freie Hand, alle seine Künste ohne finanzielle Einschränkungen oder andere Hemmnisse in die Tat umzusetzen. Goebbels muß sich in einem wahren Doppelrausch befunden haben: Einerseits grenzenloser Einsatz für seine Bewegung und andererseits freies Feld für seine Talente. So wundert es nicht, dass er die Gelegenheit benutzte, ein ganzes Deutsches Reich mit Tausenden von Städten und Dörfern so schmücken zu lassen, wie er es befahl: „Bekränzt Eure Häuser und die Straßen der Städte und Dörfer mit frischem Grün und mit den Fahnen des Reiches! An allen Last- und Personenautos sollen die Wimpel der nationalen Erhebung flattern! Kein Zug und keine Straßenbahn fährt durch Deutschland, die nicht mit Blumen und Grün geschmückt ist! Auf den Fabriktürmen und Bürohäusern werden feierlich die Fahnen des Reiches gehißt! Kein Kind ohne schwarzweißroten oder Hakenkreuzwimpel! Die öffentlichen Gebäude, Bahnhöfe, Post- und Telegraphenämter werden in frischem Grün erstehen! Die Verkehrsmittel tragen Fahnenschmuck!“

Mit welchen banalen Einzelheiten zum Zwecke der umfassenden Gleichschaltung sich die höchsten Stellen befassten, mag aus dieser kurzen Mitteilung der Lokalzeitung sichtbar werden: „Nach einem Erlaß des Reichswehrministers sind die Schilderhäuser und die der Reichswehr gehörenden Flaggenmasten künftig mit einem Ölfarbenanstrich in den Farben schwarz-weiß-rot zu versehen.“

Da die NSDAP-Ortsgruppen diesen Aufruf natürlich als Befehl auffaßten und sich kein lokaler Führer dem Vorwurf aussetzen wollte, nicht genügend getan zu haben, wird ganz Deutschland mit frischem Grün gleichgeschaltet gewesen sein. Birkenzweige und Tannengrün verbunden mit den pathetischen, fast jeden Menschen erreichenden Zukunftsparolen bedeckten bereits vergossenes Blut und Zwang, ließen Brutalität zur Bedeutungslosigkeit verkommen und absolute Macht als Sonnenstrahlen erscheinen. Auch die WZ entzog sich nicht den Weisungen des Propagandaministers und berichtete fast täglich über die Mai-Vorbereitungen. Ob die lokalen Nazis es mochten, dass die Redaktion auch dem Stahlhelm Raum gab, seine Vorstellungen unter die Leute zu bringen, muß bezweifelt werden. Dessen Bundesführung, von den Nazis seit den Braunschweiger Vorfällen nicht gerade wohlgelitten, wollte sich nicht erneut die Gelegenheit nehmen lassen, am 1. Mai ihre Nationaltreue vorführen zu können. Sie erließ einen Befehl, demzufolge der Stahlhelm den Gedanken begrüßte, „den 1. Mai aus einem marxistischen Parteifeiertag zu einem Volksfeiertag der nationalen Arbeit auszubauen.“ Und deswegen hatten sich die Verantwortlichen etwas ganz Besonderes ausgedacht: Am 1. Mai sollte das „alte, an manchen Orten noch gefeierte, germanische Frühlingsfest der Schwertweihe“ wiederbelebt werden. Jugendliche, die im laufenden Jahr das 17. Lebensjahr erreichten, waren nach Ansicht des Stahlhelm damit auch zur Waffenführung berechtigt. Um die Schicksalsverbundenheit zwischen deutschen Arbeitern und Soldaten zum Ausdruck zu bringen, sollten sie am 1. Mai feierlich das „Schwertrecht“ erhalten.

Auch in Wolfenbüttel solle der Tag ein außerordentliches Gepräge erhalten, hatte das Lokalblatt erfahren: „Ein jeder Deutscher und eine jede Deutsche soll an dieser Feier teilnehmen. Die Arbeiten sollen auf das allernötigste und unumgängliche beschränkt werden.“ Die Ortsgruppe Wolfenbüttel des Reichsverbandes deutscher Post- und Telegraphenbeamte beschloß am 23. April, dass alle dienstfreien Beamten in Uniform an dem geplanten Umzug teilnehmen sollten; die Beamten des Postamtes hätten geschlossen zu erscheinen. Und wie hätte es auch anders sein können: Der Vorstand erhielt den Auftrag, noch schnell eine Fahne zu besorgen.

Die Hitlerjugend im Gau Braunschweig gab ihre Pläne für den Maifeiertag bekannt und verband ihre Aktivitäten mit einem großen Werbefeldzug: Die Hitlerjungen wollten gemeinsam mit dem Bund deutscher Mädel und dem Jungvolk in der Nacht zum 1. Mai die Roßtrappe und den gegenüberliegenden Hexentanzplatz ersteigen. Von den Bergen wollten die Jungen „Freiheitsopfer aufflammen lassen und über den gesamten deutschen Rundfunk dem Volke um die Mitternachtsstunde unter Glockengeläut den Tag der nationalen Arbeit verkünden“, während die Mädel in der Walpurgishalle auf dem Hexentanzplatz die Aufgabe hatten, den Tag zu begrüßen. Einige Minuten vor 12 Uhr wollte Reichsjugendführer Baldur von Schirach die „Not und das Elend und den Leidensweg der deutschen Jugend schildern“ und nach dem Glockengeläut von den großen Zukunftsaufgaben sprechen.

Der Staatsbeauftragte für den Rat der Stadt, Hämerling, rief die Einwohner Wolfenbüttels auf, sich an den Maifeiern nach Kräften zu beteiligen. Um ihrer inneren „Verbundenheit mit Volk und Staat feierlich Nachdruck zu verleihen“, forderte er sie auf, ihre Häuser zu beflaggen und sie mit frischem Grün zu schmücken. Damit sich mangels Grünzeug niemand ausschließen konnte, kündigte er an, am Freitag vor dem Ereignis ab 8 Uhr auf dem Stadtmarkt Birkengrün und Tannenzweige zur Verfügung stellen.

Und noch eine Anweisung: Der Braunschweigische Minister für Volksbildung regelte den Ablauf der Schulfeiern, in denen Lehrer und Schüler gemeinsam ab 9 Uhr der Rundfunkübertragung der zentralen Maifeier im Berliner Lustgarten lauschen sollten. Eine Ausnahme sollte für die Schulen in kleinen Orten gelten, weil es für dort nach Ansicht des braunschweigischen Schulnazis beeindruckender sein könnte, wenn sie an der Feier der gesamten Dorfbevölkerung teilnehmen würden. Berufschüler, die an Feiern der Betriebe teilnehmen könnten, seien von den Feiern in den Berufschulen freigestellt; an alles scheinen sie gedacht zu haben, jede kleinste menschliche Regung am 1. Mai sollte ausschließlich im Dienste der Nazi-Propaganda stehen: „Beteiligung ist nationale Pflicht“, titelte die WZ, erlaubte sich aber auf der gleichen Seite einige „Gedanken über die Arbeit“, indem sie den von den Nazis geehrten, später allerdings in den Hintergrund gerückten Schriftsteller Paul Ernst mit Worten zitierte, die man zwischen den Zeilen durchaus auch als Gegenpropaganda hatte auslegen können. Ernst, gar nicht weit von Wolfenbüttel entfernt in Elbingerode im Harz geboren, war gemeinsam mit dem Altwolfenbütteler Rudolf Huch gleich nach den Maifeiern in die Dichterakademie der Preußischen Akademie der Künste berufen worden. Lexika beschreiben ihn als einen Schriftsteller, der sich aus seiner früheren sozialdemokratischen Haltung als neuklazzizistischer Autor in „die germanische Tiefe“ begeben hatte. Am 13. Mai starb er und erhielt vom dichtenden Schriftleiter der WZ, Kurt Meyer-Rotermund, eine Huldigung: „In die Front der deutschen Dichter von heute reißt der Tod Paul Ernst’s eine klaffende Lücke.“

Welche Absicht mag Meyer-Rotermund verfolgt haben, als er Ernst’sche Gedanken über die Arbeit auswählte, die teilweise nicht den neuen Vorstellungen entsprachen und den Arbeiter entgegen der aktuellen Volkseinheit in das „gesellschaftliche Gefüge an seiner Stelle“ einordnete: „Die Arbeit ist ein Segen für die Menschen… Aber nur, wenn sie frei ist: also einerseits mit Liebe getan werden kann;…anderseits Muße läßt jedem in seiner Art.“

Zwei Tage vor dem großen Brimborium veröffentlichte die Zeitung das Festprogramm und nahm noch etwas Rücksicht auf die verschiedenen Vorstellungen der bekannten Bevölkerungsgruppen: „Die Wege zu dem großen Ziel des neuen machtvollen Staates, der den Millionen wieder Arbeit und Hoffnung gibt, können verschieden sein, aber zu dem Ziele selbst muß sich jeder Deutsche bekennen.“

„Die Festfolge am 1. Mai:

7.45 Uhr versammeln sich die Belegschaften vor ihren Betrieben.

8.00 Uhr Hissung der Fahnen in den einzelnen Betrieben.

8.15 Uhr rücken die einzelnen Betriebe zum Schützenplatz.

8.15 Uhr versammeln sich die gesamten Innungen und Verbände auf dem Schützenplatz.

8.30 Uhr Abmarsch zur Meesche.

9.00 Uhr Übertragung der Lustgartenkundgebung.

10.00 Uhr Abmarsch zum Schützenplatz.

10.30-11.30 Uhr Platzkonzert im Garten des Schützenhauses.

14.00 Uhr Antreten zum Festzuge auf dem Schlossplatz.

14.15 Uhr Abmarsch durch die Stadt zum Sternhaus. (Es folgt die Route mit Nennung aller Straßen.) Im Sternhaus Konzert und Gesangsvorträge.

17.30 Uhr Übertragung des Arbeiterempfangs beim Reichskanzler, anschließend rücken die einzelnen Verbände und Innungen zum Löwen und zum Zollen.

20.00 Uhr Übertragung aus Berlin, anschließend Deutscher Tanz. Die Amtswalter treten 8 Uhr vormittags auf dem Schloßplatz an.“

Akribisch festgelegt hatten die braunen Organisationstalente auch die Aufstellung der Abordnungen aller Vereine und Verbände:

„Lessingstraße: Aufstellung der Wagen der Innungen.

Fahrdamm an der Kaserne des Arbeitsdienstes: Baumreihe: 1. Spielmannszug und Musik der SA, Chefs der Behörden, NSDBO, Polizei, Strafanstaltsbeamte, Arbeitsdienst.“

Am Artilleriedenkmal sollten sich versammeln: Postler, Eisenbahner, Straßenbahner, Studentenverbindungen, Schüler der Konditorschule Lambrecht, alle anderen Schulen, der Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes, deutschnationaler Handlungsgehilfenverband, Schützenvereinigung, Landwirtschaftliche Schule, Innungen, Amtswalter der NSDAP, Parteigenossen der NSDAP, alle Militärvereine, Kulturvereine, Gesangvereine, Sportvereine, der Stahlhelm, der wieder mitmachen durfte, SS, andere hier noch nicht aufgeführte Vereine, sollten spontan eingereiht werden.

Damit nach Ende des Umzuges nicht jeder machte, was er wollte, gaben die Organisatoren auch noch genau vor, in welchen 3 Kneipen sich die einzelnen Gruppen zur Übertragung aus Berlin und zum Deutschen Tanz zu treffen hatten. Der Autor möchte darauf verzichten, nun auch noch diese exakte Planung mitzuteilen, deren Mischung den Willen der NSDAP widerspiegelte, die gesellschaftshirarchischen Gruppen zusammenzuzwingen; sie hatten aber darauf geachtet, dass in jeder Kneipe genügend organisierte Nazivereinigungen vertreten sein würden.

Den Abonnenten der Wolfenbütteler Zeitung gab am Samstagmorgen vor dem Ereignis die große Schlagzeile „Der Frühling des schaffenden Volkes“ die Einstimmung, mit der sie die nächsten Tage verbringen sollten. Den dazugehörigen Leitartikel hatte Kurt Bertram geschrieben, nun Landtagspräsident und einer der maßgeblichen Führer im kleinen Ländchen. Aus einer Hetztirade gegen die marxistischen Veranstalter vergangener Maifeiern entwickelte der Autor den Übergang zur pathetischen Propaganda, inhaltlich gefüllt mit dem Sammelsurium aus Lügen, Wunschdenken und der aus Zwang gebildeten Realität: „Der deutsche Arbeiter will von diesen Maifeiern nichts mehr wissen, er hat erkannt, dass Klassenfeiertage die Einheit des Volkes zerschlagen, dass er auf Gedeih und Verderben mit seinem Volke verbunden ist. Deshalb feiert er den 1. Mai zum ersten Male als Ehrentag der deutschen Arbeit und marschiert zusammen mit seinem Arbeitgeber unter den Symbolen des neuen Reiches, die als leuchtendes Fanal an der Spitze des Zuges zum großen Morgen flattern.“

Ersparen wir uns die weitere Politlyrik des Bankbeamten Bertram und wenden uns nach den intensiven Vorbereitungen nun dem Ablauf des Tages zu. Zunächst nach Berlin: Dort bot Goebbels, der die Deutschen solange bearbeiten wollte, „bis sie uns verfallen sind“, zwei Meisterstücke seines Könnens: Dem Wunsche Hindenburgs entsprechend erhielt die erste Massenkundgebung im Lustgarten den Anstrich einer Jugendkundgebung. Die Schüler sämtlicher Berliner Schulen und Hochschulen der Innenstadt, alle Jungarbeiter, Lehrlinge und sogar die jungen Arbeitslosen, mußten in der Stadtmitte vor dem Reichspräsidenten und dem Reichspropagandalügner aufmarschieren. Er prahlte u.a.: „Diese Jugend, geläutert durch das Fegefeuer des Krieges und der Nachkriegszeit, sie weiß, dass nur der ein Recht zu fordern hat, der auch die Pflicht zur Leistung auf sich nimmt. Und deshalb wollen wir uns in dieser feierlichen Morgenstunde vereinigen in dem Gelöbnis zu arbeiten und nicht zu verzweifeln, die ganze gläubige Hingabe unseres Herzens auf dem Altar des Vaterlandes niederzulegen und uns mit unserer ganzen Seele zu Deutschland und zu seinem gewaltigen, geschichtlichen Schicksal zu bekennen.“

Nach Goebbels sprach Hindenburg. Auch seine Rede übertrug der Rundfunk in alle Schulen des Reiches. Sie enthielt auch nichts weiter als die Klischees gescheiterter alter Männer über die Jugend, die auch noch 60 Jahre nach diesem Ereignis in variierter Form lebendig gehalten werden: „Ihr seid unsere Zukunft! Ihr müßt einst das Erbe der Väter auf Eure Schultern nehmen, um es zu erhalten, zu festigen und auszubauen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muß die Jugend Ein- und Unterordnung und hierauf gründend Verantwortungsfreudigkeit lernen. Nur aus Manneszucht und Opferbereitschaft, wie solche sich stets im deutschen Heere bewährt haben, kann ein Geschlecht erstehen, das den großen Aufgaben, vor welche die Geschichte das deutsche Volk stellen wird, gewachsen ist.“

Am Abend strömte Hitlers willige Gefolgschaft zu Hundertausenden zum Tempelhofer Feld, auf dem zunächst einmal ein imposantes Bauwerk aus dem Boden gestampft worden war. Hitlers Baumeister, Albert Speer, hatte eine gigantische Tribüne errichten lassen. In seinen Erinnerungen ging er kurz darauf ein: “In der gleichen Nacht entstand der Entwurf zu einer großen Tribüne, hinter der drei mächtige Fahnen, jede von ihnen höher als ein zehngeschossiges Haus, zwischen hölzernen Streben gespannt werden sollten, zwei davon schwarz-weiß-rot, in der Mitte die Hakenkreuzfahne. Statisch war das gewagt, denn bei kräftigem Wind mußten diese Fahnen wie Segel wirken. Sie sollten mit starken Scheinwerfern angestrahlt werden, um den Eindruck eines erhobenen Mittelpunktes wie auf einer Bühne noch intensiver herauszuarbeiten.“

Die Vorderseite der Tribüne begrenzte eine wie eine Stadtmauer ähnelnde Fassade, deren mittlerer Turm die Rednertribüne darstellte. Sie war schätzungsweise acht Meter hoch und erlaubte auch den Menschen in den hintersten Reihen einen Blick auf den Redner. Das Errichten dieses alle bisherigen Maßstäbe brechenden Bühnenbildes, das mit den imposanten Kulissen epischer Historienfilme vergleichbar ist, muß eine Meisterleistung der Organisation und vor allem des unbeugsamen Willens gewesen sein und wird schon allein einen bleibenden Eindruck auf die davor versammelten Menschen gemacht haben.

Goebbels bestieg die Tribüne im gleißenden Licht und kündigte Hitler an: „Die Scheinwerfer erlöschten, mit Ausnahme jener, die den Führer in strahlende Helle tauchten. Es herrschte Stille wie in einer Kirche.“ Hitler sprach, und Millionen von Menschen im gesamten deutschen Reich hörten ihm ehrfürchtig zu. Dem aus der Dunkelheit herausgeleuchteten Mann in brauner Uniform gelang es mit seiner theatralischen Leidenschaft, die Floskeln seiner Rede in stürmische Begeisterung umzumünzen. Er zog die sich unterprivilegiert erlebenden Massen hinter sich, indem er die auf diesen Anlaß zugeschnittene Volkseinheit propagierte: „Es mag einer tätig sein wo immer, er soll und darf nie vergessen, dass sein Volksgenosse, der ebenfalls ganz gleich wo immer, so wie er seine Pflicht erfüllt, unentbehrlich ist.“ Das Vorurteil, „dass Handarbeit schänden könnte“, wollte er ausrotten mit der Erziehung des Volkes durch die Arbeitsdienstpflicht zur Erkenntnis, „da Handarbeit nicht entehrt, sondern dass Handarbeit genau wie jede andere Tätigkeit dem zur Ehre gereicht, der sie treu und redlichen Sinnes erfüllt“: „Und deshalb ist es unser unverrückbarer Entschluß, jeden einzelnen Deutschen, er mag sein, wer er will, ob hoch geboren und reich, ob arm oder Sohn von Gelehrten oder Sohn von Fabrikarbeitern, einmal in seinem Leben zur Handarbeit zu führen, damit er sie kennenlernt, damit er auch leichter befehlen kann, weil er selbst schon gehorchen gelernt hat. Kopf- und Handarbeiter dürfen nicht gegeneinander arbeiten. Der Kopfarbeiter muß einsehen, dass keiner ein Recht hat, auf den anderen herabzusehen, sich selbst als etwas Besseres zu dünken, sondern dass Kopf- und Handarbeiter einig sein müssen in einer einzigen Gemeinschaft.“

Der Wiederaufstieg des Reiches könne nur an der „Wurzel des nationalen, völkischen und wirtschaftlichen Lebens“ beginnen: „…beim Bauern, und von ihm führt der Weg zum Arbeiter und weiter endlich zur Intelligenz. Wir werden beginnen, in erster Linie den Landmann und seine Wirtschaft gesund zu machen, weil wir wissen, dass damit auch die erste Voraussetzung zur Gesundung der ganzen übrigen Wirtschaft getan ist.“ Die Arbeitslosigkeit wolle er durch Arbeitsbeschaffung beseitigen, ließ er die Jubelmasse wissen, die er in zwei Gruppen einteilte: Zunächst sollten die – er sagte tatsächlich „deutschen“ – Bauten, die Häuser wieder in Ordnung gebracht werden und so, die im ganzen Land versammelten Innungsmeister werden gejubelt haben, „für Hunderte und Hunderttausende Arbeit schaffen“.

„Und zweitens“ richtete er einen Appell an das ganze deutsche Volk und hielt Zwiesprache mit ihm: „Deutsches Volk, glaube nicht, dass das Problem der Arbeitsbeschaffung in den Sternen gelöst wird! Du selbst mußt mithelfen, es zu lösen. Du mußt aus Einsicht und Vertrauen alles tun, was Arbeit schaffen kann.“ Jeder einzelne habe die Pflicht, und nun jubelten wahrscheinlich die kleinen Kaufleute und Handlungsgehilfen, „von sich aus nicht zu zögern und nicht zu warten mit Anschaffungen, mit dem, was er machen soll und einmal machen muß“.

Das Zurückgeben der an ihn und seine Bewegung gestellten Erwartungen an das Volk krönte Hitler zum Schluß mit einer Forderung, mit der sich ihm und seinen örtlichen Stellvertretern wahrscheinlich viele Menschen bedingungslos unterordneten, die glaubten, aus politischer Einsicht zu handeln: „Allein, alles das liegt mit am deutschen Volk selbst; das Vertrauen, das Ihr uns schenkt, hängt ab von der Kraft, mit der Ihr Euch zum nationalen Staat bekennt. Nur wenn Ihr alle selbst eins werdet in dem Willen, Deutschland zu retten, kann in Deutschland auch der deutsche Mensch seine Rettung finden.“

Obwohl er mit seiner Rede bereits viele Bevölkerungsschichten hinter sich vereint hatte, schien ihm das aber nicht zu genügen. Um das Fundament für diese Einheit zu stärken, griff er noch zu einem Mittel, mit dem er seine Herde in christliche Sicherheit einlullte: „Herr mach uns frei. Wir wollen tätig sein, arbeiten, uns brüderlich vertragen, gemeinsam ringen, auf dass einmal die Stunde kommt, da wir vor dem Herrn hintreten können: Herr, Du siehst, wir haben uns geändert… Herr, wir lassen nicht von Dir – ..nun segne unsern Kampf um unsre Freiheit und damit unser deutsches Volk und Vaterland.“

Nach dieser nationalsozialistischen Predigt und dem Singen des Deutschland- und des Wessel-Liedes explodierte am Himmel ein atemberaubendes Feuerwerk. Der französische Botschafter Andre Francois-Poncet notierte beeindruckt: „Die Deutschen und die Ausländer, die ihm beiwohnten, nahmen den Eindruck mit, dass ein Hauch der Versöhnung und der Einigkeit über dem Dritten Reich wehte.“

Den Wolfenbütteler Nazis reichte ein Feiertag nichtaus. Bereits zwei Tage vorher, am Samstag, versammelten sich die Eisenbahner zu einer Weihestunde, auf der der bereits bekannte Bahnhofsvorsteher Blumenhagen – so ist es überliefert: eine „kernige“ Ansprache gehalten haben soll. Gesungen haben die Bahner auch das „Niederländische Dankgebet“, das in Wolfenbüttel schließlich zu einem der meistgesungenen Lieder wurde.

Den Sonntag machten die Schützen zum großen Tag: „Schon am frühen Morgen hörte man lustig die Büchsen knallen, denn es galt die Ehrenscheibe auszuschießen.“ Der Höhepunkt der Schützen-Aktivitäten war jedoch nicht das Schießen, sondern eher eine Tätigkeit, um die sich sonst die Gärtner kümmern. Nach der Ehrenbürgerschaft für Hitler, der Umbenennung des Neuen Weges nach dem Führer mußte nun auch noch ein Baum diesen Namen tragen: Im Beisein von SA, SS und Stahlhelm pflanzte ein Eberhard Hoffmann auf dem Schützenplatz eine „Hitler-Eiche“. In der Weiherede erinnerte er an die Bedeutung des Schützenwesens und betonte, weil es ja zeitgemäß war, dass die Jugend im Schießwesen ausgebildet werde.

Endlich dann am Montag durften die braunen Wolfenbütteler Propagandafachleute die Register ihres Könnens ziehen. Die zunächst zögernd beginnende Beteiligung der Bürgerschaft schoben sie auf das unbehagliche Wetter: Die Betriebe hißten wie geplant ihre Fahnen, zogen zunächst zum Schützenplatz und betrachteten unter Pinkernelles Musikbegleitung die „Hitler-Eiche“. Pünktlich zog die Menge vorbei an der Synagoge zum Jahnplatz, um der über Riesenlautsprecher übertragenen Veranstaltung aus Berlin zu lauschen. Nach den großen Reden aus der Reichshauptstadt sprach „Ortsgruppen-Betriebszellenwart“ Sonderhoff und verkündete vor der neuen, gerade in Hannover geweihten, „Betriebszellenfahne“ eine Botschaft der Gauleitung Braunschweig-Hannover.

Um die Mittagszeit versammelten sich auf dem Schloßplatz ungefähr 8000 Menschen, um erneut durch die Stadt zu marschieren. Voran marschierte die SA, gefolgt von Pinkernelles SA-Kapelle, dahinter die Spitzen der Behörden und die „Geistlichkeit sämtlicher Wolfenbütteler Kirchengemeinden“. Eingereiht hatten sich die Mitglieder der verschiedenen NS-Organisationen, die Belegschaft der Stadtwerke und der Arbeitsdienst, die Postler, Reichsbahner, Gefängnisaufseher und Angestellte der Stadt- und Kreisverwaltung. Die Schüler der oberen Klassen waren mit ihren Spielmannzügen dabei, der Kampfbund des Mittelstandes, die Innungen und viele Mitglieder der Turn-, Sport-, Militär-, Gesang- und Schrebergärtnervereine. Hinter den Studenten des Technikums marschierten die Schüler der Konditorschule Lambrecht, und, so betonte es die Lokalzeitung: „auch die Wolfenbütteler Ärzteschaft hatte es sich nicht nehmen lassen, sich diesem gewaltigen Aufmarsch anzuschließen“. Der Fleiß und das Engagement der Gärtner gab dem Umzug ein besonderes Gepränge durch viele geschmückte Wagen. Die Arbeits- und Kriegsinvaliden brauchten nicht zu laufen, sie fuhren in einem von Schimmel gezogenen Vierergespann hinterher. Den Abschluß des Tages bildete, wie schon angekündigt, das gemeinsame Anhören der Rede Hitlers und der deutsche Tanz in den verschiedenen Gaststätten.

Fast zwei Wochen danach berichtete die Lokalzeitung über die Begeisterung einer 77jährigen Patientin des Krankenhauses an der Jägerstraße für den neuen deutschen Heilsbringer: Frl. O., eine ehemalige „Angehörige des Klosters zur Ehre Gottes“, läge zwar mit einem rheumatischen Leiden im Pflegehaus, habe sich aber dennoch mit der Geschäftsstelle der NSDAP in Verbindung gesetzt, als sie erfahren hatte, daß der Festumzug nicht am Krankenhaus vorbeiführen würde. Mit einem langen Gedicht, das doch zeige, wie sie geistig noch vollkommen auf der Höhe sei, habe sie die Organisatoren umgestimmt und sich – wie auch andere Leidensgenossinnen – an dem vorbeiziehenden Umzug erfreut. Das Gedicht mit sieben vierzeiligen Versen veröffentlichte die Zeitung in ganzer Länge:

„Das Vaterland soll auferstehen,

Das teure deutsche Vaterland,

Das einst vor allen anderen Ländern

An allererster Stelle stand.

Heil unserm neuen Volksbeglücker,

Der uns manch kernig Wort gesagt,

Der voller Mut und Gottvertrauen,

Das Allerkühnste hat gewagt.

Heil ihm! und Gottes reicher Segen,

Mag stets auf seinem Werke ruhn,

Und wir woll’n alle unser Bestes

Nach unsern Kräften tun.

Geht doch nicht an der Jägerstraße, Zu unserm Kummer schnöd‘ vorbei.

Beglückt auch uns durch Eure Güte,

Uns Armen an dem ersten Mai.

Die Fahne hoch! Heil dem Führer!

Laßt uns in euren Reihen stehn!

Wir woll’n uns an die Fenster wagen

Und auch den stolzen Umzug sehn.“

Doch nicht alle Wolfenbütteler taten ihr bestes und mit all ihren Kräften: Ob und wieviel linke oder ehemals linke Arbeiter an den Feiern teilgenommen haben, darüber schwieg sich auch Otto Rüdiger aus, der die Feiern nur oberflächlich mit zwei Sätzen abhandelte. Einen Wolfenbütteler, der dem Brimborium kritisch gegenüberstand, denunzierte die BTZ: “Das hiesige Bankhaus Seeliger hat am letzten Sonntag seine Hausbewohner, als sie mit dem schmücken des Hauses anläßlich des 1. Mai 1933 beginnen wollen, verboten, das Haus mit Grün zu schmücken. Der Bote des Herrn Seeliger hat den Bewohnern bestellt, dass Herr Seeliger keine Dekoration an seinem Hause wünsche. Dieses ist hier in unserer Stadt der erste Fall und auch der einzige, dass selbst der Hauswirt keine Dekoration am Hause duldet zum Tage der deutschen Arbeit.“

Trotz der Warnung hätten es sich die Bewohner des Hauses nicht nehmen lassen, ihre Fenster zu schmücken, ohne sie zu beschädigen. „Man solle es nicht für möglich halten“, so der Wolfenbütteler Korrespondent der Zeitung, „dass es in einer nationalsozialistischen Stadt wie Wolfenbüttel überhaupt noch ein Hausbesitzer wagt, seinen Mietern das Schmücken der Fenster zu verbieten. Dieser gute Herr scheint den Geist der Zeit noch nicht erfaßt zu haben.“

Bis zuletzt hofften viele Gewerkschaftsführer, auch im totalitären Staat Arbeitnehmerinteressen mit ihren Organisationen weiterführen zu können. Die „Parole der Stunde“, formuliert vom Gewerkschaftsvorsitzenden Theodor Leipart, hieß: „Organisation – nicht Demonstration“. Wer auf die früher angekündigten Massenaktionen gegen den Faschismus wartete, mußte sich enttäuscht in seine vier Wände zurückziehen und sich dort auf seine anderen Gedanken beschränken. Mit den Mahnungen zur Disziplin blockten die eher sozialdemokratisch gesinnten Gewerkschafter die Generalstreik-Aufrufe der Kommunisten ab. Am 31. Januar erklärte Theodor Leipart: „…Daß die deutsche Arbeiterschaft, soweit sie den Geist der deutschen Arbeiterbewegung in sich aufgenommen hat und gewerkschaftlich geschult ist, sich gegen diese sozial-revolutionäre Regierung am liebsten in unmittelbarer Aktion zur Wehr setzen würde, ist menschlich begreiflich, aber sachlich falsch. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Gewerkschaften die Interessen der deutschen Arbeiterschaft schädigen würden, wenn sie diesen Impulsen nachgeben würden…“

Auch Peter Grassmann, stellvertretender ADGB-Vorsitzender (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund), verkannte die Lage vollkommen; am 13. Februar warnte er die Führer der Eisernen Front vor der wahrscheinlich einzig richtigen Gegenmaßnahme: „Der Generalstreik ist eine furchtbare Waffe nicht nur für den Gegner. Ihn veranlassen und verantworten kann man nur, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn es sich um Leben und Sterben der Arbeiterklasse handelt.“

In einem zweiseitigen Schreiben an ihre Mitglieder vom 1. März wagte es der Vorstand des Deutschen Metallarbeiterverbandes zwar noch, vor der „Gefährdung des Rechtsstaates und der Vernichtung deutscher Kultur“ zu warnen und zur Schaffung einer „Massenfront des Rechts gegen Gewalt und Terror“ aufzurufen: „Es geht darum, ob Recht und Gesetz herrschen sollen oder Willkür, Gewalt und Terror!“, vermied es aber, den Beelzebub Nationalsozialismus direkt zu erwähnen. Vielmehr rief er die reichsweit bereits gefährdeten und geschlagenen Mitglieder nebulös auf, „parteipolitische und weltanschauliche Differenzen“ zurückzustellen. Der kämpferische Schluß des Aufrufs geriet angesichts der tatsächlichen Lage nur noch zur Pflichtübung und hat wirklich kampfbereite Mitglieder möglicherweise zu Schritten verleitet, für die sie mit ihrem Blut büßen mußten: „Wie auch die Kämpfe des Tages ausfallen mögen: die Zukunft gehört dem freiheitlichen Sozialismus! Diese Zukunft verlangt auch von Dir restlose Pflichterfüllung“ – zu der die Nazis ja auch aufriefen – „an jeder Stelle, wo es auch sei.! Deine Aktivität verbunden mit dem entschlossenen Kampfeswillen der Führung sichern unserer guten Sache den Sieg.“

Am 17. März ergaben sich die Christlichen Gewerkschaften und kündigten zusammen mit anderen Gewerkvereinen ihre Mitarbeit im neuen Staat an. Sie sagten sogar ihre Beteiligung an den Maifeiern zu, die sie bislang nicht geschätzt hatten, „begrüßten ihn nun – nationalistisch gewendet – als Zeichen dafür, dass sich die Regierung Hitler zum sozialen deutschen Volkstum bekennt.“

Der Rückzug von den verbalen Kampfpositionen und die vorsichtige Annäherung und Einreihung in die nationale Front mit dem Ziel, den Erhalt der Organisation durch sogenanntes unpolitisches Verhalten zu bewerkstelligen, erfolgte am 29 März, als Leipart Hitler in einem Schreiben „die restlose Lösung des ADGB von der SPD und die Kompromißbereitschaft der freien Gewerkschaften“ anbot.

Zwar entschlossen sich Gewerkschaftsführer aller Richtungen noch Mitte April zur Bildung einer Einheitsgewerkschaft, konnten diesen Plan aber wegen der bekannten Ereignisse nicht mehr verwirklichen. Nachdem Leipart den ADGB für neutral erklärt hatte: „Die sozialen Aufgaben müssen erfüllt werden, gleichviel welcher Art das Staatsregime ist.“ rief der Bundesausschuß des ADGB – der Bundesvorstand hatte die Teilnahme freigestellt – am 19. April zur Teilnahme am nationalsozialistischen Mai auf: „Der Bundesausschuß des ADGB begrüßt den 1. Mai 1933 als gesetzlichen Feiertag der nationalen Arbeit und fordert die Mitglieder der Gewerkschaften auf, im vollen Bewußtsein ihrer Pionierdienste für den Maigedanken, für die Ehrung der schaffenden Arbeit und für die vollberechtigte Eingliederung der Arbeiterschaft in den Staat sich allerorts an der von der Regierung veranlaßten Feier festlich zu beteiligen.“

Die einschlägigen Werke über diesen Teil der Gewerkschaftsgeschichte besagen, dass nur wenige Arbeiter an den Feierlichkeiten teilgenommen haben. Mitmarschiert sind Theodor Leipart und Peter Graßmann, auch Adam Stegerwald und Bernhard Ott von den Christlichen Gewerkschaften und Ernst Lemmer von den sogenannten Hirsch-Dunkerschen Verbänden. Diesem endgültigen Kotau vor Hitler hatte Goebbels noch eine Besonderheit verpaßt: Die Gewerkschaftsführer und ihre Anhänger durften nur in einem bestimmten Abstand zu anderen Teilnehmern und ohne Banner und stumm mitgehen.

Wie die meisten Deutschen und wahrscheinlich fast alle politischen Führer jeglicher Couleur links von der NSDAP, hatten auch die Gewerkschaftsführer es vermieden, Hitlers Kampfbuch zur Hand zu nehmen, um mal zu gucken, wie er sich die Gewerkschaftsfrage vorstellte. Dessen Erkenntnis, die „Revolution von 1918 wurde nicht von den Gewerkschaften gemacht, sondern setzte sich gegen diese durch“, praktizierte er schlagartig am 2. Mai. Wäre es nicht Pflicht – Zeit dazu hätten sie zur Genüge gehabt – der bis zum 31. Januar und vielleicht noch ein paar Tage länger kampfesmutigen Gewerkschaftsführer gewesen, in Hitlers Buch das Kapitel „Die Gewerkschaftsfrage“ zu lesen, zu analysieren und politische Schlüsse daraus zu ziehen? Hätte Sie Hitlers klare Aussage, sogar noch gesperrt gedruckt: „Eine nationalsozialistische Gewerkschaft neben anderen Gewerkschaften ist sinnlos.“ nicht genügend gewarnt? Oder dessen noch eindeutigere Anweisung zu ihrer Vernichtung: „Der Eroberer muß aber stets genialer sein als der Verteidiger, will er diesen bezwingen. Die marxistische Gewerkschaftsburg kann heute wohl von gewöhnlichen Bonzen verwaltet werden; gestürmt wird sie aber nur von der wilden Energie und genialen Fähigkeit eines überragenden Großen auf der anderen Seite.“

Hitler hatte klar ausgedrückt, dass er keine Gewerkschaften mit Sozialdemokraten wünschte, die ihre Fahnen in seinen Wind hängen: „Wirklicher Nutzen für die Bewegung sowohl als für unser Volk überhaupt kann aber aus einer nationalsozialistischen Gewerkschaftsbewegung nur dann erwachsen, wenn diese weltanschaulich schon so stark von unseren nationalsozialistischen Ideen erfüllt ist, dass sie nicht mehr Gefahr läuft, in marxistische Spuren zu geraten. Denn eine nationalsozialistische Gewerkschaft, die ihre Mission nur in der Konkurrenz zu der marxistischen sieht, wäre schlimmer als keine.“

Diese, zehn Jahre vorher geschriebene Ankündigung, verwirklichten die Nazis am Morgen nach den großen Feiern: Schlagartig ab 10 Uhr stürmten SS und SA in ganz Deutschland die Gewerkschaftshäuser, die Redaktionen der Gewerkschaftspresse sowie die Bank für Arbeiter, Angestellte und Beamte. Theodor Leipart, Peter Grassmann und viele andere Gewerkschaftsführer wurden in Schutzhaft genommen. Das gesamte gewerkschaftliche Vermögen wurde beschlagnahmt und alle Konten gesperrt. Am 3. Mai unterstellten sich der Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften und Gewerkschaftsringe von Angestellten, Arbeiter und Beamten und weitere Verbände „bedingungslos der Führung Adolf Hitlers“. Ley verkündete, damit sei zum ersten Mal in der deutschen Arbeiterbewegung die Zusammenfassung aller Arbeiter- und Angestelltenverbände erreicht und eines der größten Werke vollendet, die die Geschichte des deutschen Arbeitertums zu verzeichnen hat.“ Jede Form demokratischer Selbstverwaltung war somit zerstört, doch ließen die Nationalsozialisten die durch die Arbeiterschaft erkämpften Sozialleistungen unangetastet.

Robert Ley war nun der neue „Arbeiterführer“ und errichtete aus dem „Aktionskomitee zum Schutze der deutschen Arbeit“ den Gewerkschaftsersatz die „Deutsche Arbeitsfront“. Diese Aktion, bei der Gewerkschafter ermordet und brutal mißhandelt wurden, hatte Robert Ley am 28. April bereits angekündigt: „Am 2. Mai werden die Gewerkschaftshäuser besetzt. Gleichschaltung auch auf diesem Gebiet. Es wird vielleicht ein paar Tage Krach geben, aber dann gehören sie uns.“ In Wolfenbüttel besetzten Nazis am 4. Mai die Geschäftsstelle des Deutschen Metallarbeiterverbandes im Großen Zimmerhof 10 und setzten Sonderhoff als kommissarischen Geschäftsführer ein.

Die Chronik zum 100. Jubiläum der Braunschweiger Metallgewerkschaft geht kurz auf das weitere Verhalten der Arbeiter ein. Die neue Situation habe nicht dazu geführt, dass „große Teile der Arbeiter zu den Nationalsozialisten überliefen bzw. in die NSDAP eintraten. Die Ablehnung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems durch die Mehrheit der Braunschweiger Metallarbeiter drückte sich jedoch nicht in organisierten Widerstandsaktionen aus. Die Mehrheit versuchte, sich einzurichten und zu arrangieren, um keine Schwierigkeiten zu bekommen.“

Nach den Brot und Spielen am 1. Mai folgte die völlige Zerstörung der Gewerkschaften. Am 3. Mai erließ Ley einen Aufruf, den er zwar entschieden formuliert hatte, der aber wieder versöhnlichere Passagen enthielt: „Die Glocken zu Ehren der Arbeit sind verklungen. Mit nie dagewesener Wucht und Begeisterung hat das gesamte deutsche Volk das hohe Lied vom schaffenden Menschen gesungen und damit sich und seinen schöpferischen Geist geehrt. Die Räder standen still, der Amboß klang nicht mehr, der Bergmann kam aus seiner Grube, überall Feiertag. (…) Schon drei Monate nationalsozialistischer Regierung beweisen dir: Adolf Hitler ist dein Freund; Adolf Hitler ringt um deine Freiheit, Adolf Hitler gibt dir Brot.“

Weil eben aber noch nicht alle Arbeiter hundertprozentig hinter ihm ständen, müßten sie im zweiten Abschnitt der Revolution von den „letzten marxistischen Fesseln befreit werden“. Väterlich fuhr er fort: „Und vor allem müssen wir verhüten, dass dir dein Feind, der Marxismus und seine Trabanten noch einmal in den Rücken fallen können.“ Die stellten sich tot, „um sich bei günstiger Gelegenheit neu zu erheben, um dir erneut hinterlistig den Judasdolch in den Rücken zu stoßen, genau wie 1914“. Ihn täusche der schlaue Fuchs nicht: „Lieber geben wir ihm einen letzten Fangschuß, als dass wir jemals wieder dulden würden, dass er sich erhebe. Die Leiparts und Graßmänner mögen Hitler noch so viel Ergebenheit heucheln, es ist besser, sie befinden sich in Schutzhaft. Deshalb schlagen wir dem marxistischen Gesindel seine Hauptwaffe aus der Hand und nehmen ihm damit seine letzte Möglichkeit, um sich neu zu stärken.“

Um einen Keil zwischen Gewerkschaftsführer und Mitglieder zu treiben, veröffentlichten die Zeitungen in den nächsten Tagen Gräuelmärchen über die Korruptheit der Funktionäre. Ley selber trug dazu bei, als er auf einer weiteren Massenkundgebung im Berliner Lustgarten am 5. Mai den NSDAP-Reichstagsabgeordneten Schuhmann behaupten ließ, die Gewerkschaften seien genau so korrumpiert wie die Sozialdemokratische Partei. Um das zu beweisen, fanden gerade auch im Lande Braunschweig entsprechende Prozesse gegen sozialdemokratische Führer, so gegen Dr. Heinrich Jasper, wegen “Bestechung und anderer unmoralischer Vergehen“ statt.

Schuhmann behauptete, die mit Millionenaufwand gebauten Gewerkschaftshäuser seien mit einem ungeheuren Luxus ausgestattet. Die Vorsitzenden hätten maß lose Gehälter empfangen und ihr Sinnen und Denken, auch das der Sozialdemokraten, sei nur auf Profit gerichtet gewesen. All diese Tatsachen brächten den Beweis, dass sie es verdienten, einer „strengen Bestrafung zugeführt zu werden“.

Nicht nur die Nazizeitungen propagierten die angebliche Korruptheit aller Marxisten, auch unsere Lokalzeitung nahm sich des Themas an und berichtete über „grobe Unregelmäßigkeiten“ in einigen gewerkschaftlichen Vereinigungen. In der Kasse des Baugewerksbundes habe man nur noch 28 Pfg. gefunden, und während man am Tage vorher einer Rentnerin noch 2 Mark Unterstützung ausbezahlt habe, seien bei Vorstandsmitgliedern und ihren Familienangehörigen unter Decknamen eingerichtete Konten mit bis zu 10.000 RM gefunden worden. „Wenn die Mitglieder des Vorstandes zusammenkamen, um die Notlage der Verbandsmitglieder zu besprechen, dann haben sie nach Ausweis der Bücher sich für diese Besprechungen Beträge auszahlen lassen, mit denen manche Not der Mitglieder hätte beseitigt werden können.“

Während sie eine korruptionslose Zukunft ankündigten, praktizierten die Nazis genau das, was sie ihren linken Gegnern vorwarfen: Sie eigneten sich unrechtmäßig das Vermögen der Gewerkschaften an und ließen ihren Leuten auch genügend Spielraum für die Begleichung privater Rechnungen. Um ihr Ziel der Übernahme aller gewerkschaftlichen Einrichtungen schnell verwirklichen zu können, setzten sie auch die Hitlerjugend ein. Die erhielt den Auftrag, die „marxistischen Jugendheime zu säubern“. Die BTZ berichtete über den Sturm der Jungnazis auf das Naturfreundehaus in Bündheim am Harz und in Hämelerwald: „Wir müßten lügen, wollten wir behaupten, daß nur die Größten der Braun und Severing ein Leben von Grandseigneurs führten, daß nur die Männer, die die höchsten Sprossen der Leiter des Erfolges inne hielten, rücksichtslos waren, die erpreßten Steuergelder eines ausgeplünderten, geknebelten und darum verzweifelten Volkes, umzusetzen in die Genüsse eines irdischen Lebens.“ Auf Anhieb habe man den Beweis erbracht, dass allein“ihre gottlosen Jugendorganisationen“ von der Stadt Braunschweig für das Bündheimer Heim Gelder „geschnorrt“ hatten und es „in bonzenhafter Manier durchgebracht“ hätten; diese ganz normalen städtischen Zuschüsse für Jugendorganisationen waren der einzige „Beweis“ für das oben beschriebene angebliche Schmarotzertum.

Mit ihrer neuen Sprache, die sie dazu benutzten, ihren Gegnern das Menschsein zu entziehen, sie zu „unwertem Leben“, zu „Untermenschen“, zu „Rassefeinden“ und zu „Ungeziefer“ herabzuwürdigen, beschrieb der BTZ-Redakteur mit dem Kürzel „Hebo“, hinter dem der Autor des Buches über die braunschweigische Hitlerjugend, Hermann Bolm, vermutet werden kann, die Vorgänge um die gewaltsame Gleichschaltung der Jugendämter und Heime, in denen Menschen arbeiteten, die um ihr Leben fürchteten: „Wie klein und häßlich waren jene Bonzen, die wir auf den Jugendämtern und sozialdemokratischen Kinderheimen und Ferienhäusern herausholten. Sie verneigten sich vielmals und devot vor den jungen Führern der Hitlerjugend, die kathegorisch die Übergabe der Heime verlangten. Sie winselten wie junge Hunde um Pardon! Sie holten bereitwilligst den letzten Kellerschlüssel her und tischten auf, was Küche und Keller hergaben, nur um die rauhen Krieger des jungen Deutschland zu besänftigen.“

Die brutale Sprache erniedrigte die Opfer in aller Öffentlichkeit, läßt aber auch erahnen, wie schlimm die aufgeputschten und aller Mitleidsschranken beraubten Jugendlichen ihre ersten Erfahrungen für die Zukunft als willige Vollstrecker machen durften. Nicht die unmenschliche Behandlung der Opfer, sondern das, was sie in den Bücherschränken der Heime an „Schmutz- und Schundliteratu“ vorgefunden hätten, beweise, dass „jedes Gefühl für Anstand zum Teufel gegangen“ war. Man sei es der deutschen Jugend schuldig, „über diese Burschen zu Gericht zu sitzen“: „Mit eisernen Besen auszukehren, und sich darin durch nichts, aber auch gar nichts aufhalten zu lassen. Denn unser Staat braucht eine Jugend, rein und innerlich stark, die die Fahne der deutschen Revolution durch die Geschichte trägt.“

Nach diesem neuerlichen „Erfolg“ der Nationalsozialisten, gesäumt von ermordeten, malträtierten und eingeschüchterten Menschen löste Hitler das „Aktionskomitee zum Schutze der deutschen Arbeit“ auf und beauftragte Ley mit der Bildung der „Deutschen Arbeitsfront“. Auf einer Veranstaltung in Braunschweig trieb mehr, als er rief – Kommissar Sandrock die Arbeiter in die neue Gewerkschaft: „Am 31. Juli wird die Aufnahme in die Gewerkschaft abgeschlossen. Wer dann nicht Mitglied ist und z.B auf einer Baustelle – oder einer anderen Arbeitsstelle – angetroffen wird, wird sofort entlassen.“ Zukünftig werde es in den Betrieben nur noch Nationalsozialisten geben; wer noch „Moskowieter sei, der solle sich hüten“. Die dann folgenden Drohungen gegen Leib und Leben Andersdenkender werden viele Wolfenbütteler Leser der Lokalzeitung als die üblichen gewaltsamen Sprüche der Nazi-Rabauken eingeordnet haben: „Wir haben noch die AOK und den Rennelberg (das Kreisgefängnis Braunschweig). Im Kampf gegen den Marxismus gibt es keine Rücksicht. (…) Gewisse Anwohner der Mauernstraße (Arbeiterviertel in Braunschweig) spielen häufig und verdächtig lange Skat und Mühle. Wir kennen sie genau. Eines Tages werden wir diese Moskauer Mühle wegholen.“

Die offene Ankündigung von Gewalt galt natürlich allen Arbeitern im ganzen Ländchen, die sich mit der neuen Lage noch nicht vollkommen abgefunden hatten. Da die Nazis diese Gewaltandrohungen nur fünf Wochen später mit einem der ersten Massaker verwirklichen werden, daran hat jetzt im Frühsommer nur eine verschwindend geringe Anzahl Wolfenbütteler geglaubt.

Kampf um den 1. Mai

Der internationale Feiertag der Arbeit, 1889 in Paris als Demonstrationstag für den Achtstun-dentag eingeführt, war im Lande Braunschweig und im Reich im April 1920 als gesetzlicher Feiertag eingeführt worden. Die erste bürgerliche Landesregierung schaffte ihn 1925 wieder ab, die Sozialdemokraten führten ihn 1928 wieder ein.

In der entscheidenden Landtagssitzung am 28.4.1928, in der per Gesetz der 1. Mai zum Feiertag bestimmt werden sollte, hatte der alleinige Nazi-Abgeordnete Franz Groh bereits gegen die linke Solidarität vom Leder gezogen: Mit dem Gesetz sollten die Proletarier gezwungen werden, am 1. Mai hinauszuziehen, um den Phrasen zu folgen, die ihm da vorerzählt würden. Die Mehrheit des Volkes glaube nicht mehr an den linken Schwindel. Die Sozialisten übten Terror aus gegen Andersdenkende, und nun solle dieser Terror sogar noch amtlich organisiert werden.

Auch der bürgerliche Abgeordnete Dr. Heinrich Wessel sprach sich gegen den Feiertag aus, allerdings mit anderer Begründung und sachlich, aber dennoch widersprüchlich: Bisher gäbe es den Maifeiertag in nur vier Ländchen: Schaumburg-Lippe, Hamburg, Bremen und Sachsen; und nun solle Braunschweig sich dazugesellen. Wären in dieser ernsten Zeit nicht andere Maßnahmen erforderlich als einen weiteren Feiertag einzuführen? Absolutes Verständnis hätte er jedoch, wenn es ein allgemein nationaler Feiertag wäre.

Die nur drei Jahre später von Nazis majorisierte Landesversammlung beschloß am 2.4.1931 ein neues Gesetz: „Der 1. Mai wird als gesetzlicher Feiertag aufgehoben.“ Mit dieser Provokation der Arbeiterparteien gaben die Nazis erneut zu verstehen, dass sie ihre Macht kompromißlos anwenden werden. Im Januar hatten sie bereits einen klar gegen die jüdische Bevölkerung gerichteten Antrag eingebracht, das „Schächten des Viehes im Freistaat Braunschweig“ zu verbieten.

Die Beratung des Maifeiertag-Gesetzes wollten die Sozialdemokraten benutzen, um sich besonders gegenüber den Kommunisten als die wahren Vertreter von Arbeiterinteressen zu profilieren. Um das zu verstehen, muß der Leser dem Autor kurz in die parlamentarischen Gepflogenheiten des Landtages folgen: Der Ältestenrat hatte schon vor längerer Zeit die Sitzung für die erste Lesung der Gesetzesvorlage “1. Mai“ auf den 28. April festgelegt. Da die Regierungskoalition jedoch eine Obstruktion der SPD mit dem Ziel befürchtete, die Abstimmung des Gesetzes so weit hinauszuzögern, dass es nicht mehr rechtzeitig verkündet werden konnte und der Feiertag dadurch doch noch stattfinden könnte, wollte sie die Beratung auf den 27. April vorverlegen. Gesetzliche Vorlagen mußten in zwei Lesungen beraten werden. Zwischen diesen Sitzungen mußten 2x 24 Stunden liegen. Falls kein Widerspruch erfolgte, konnte von dieser Bestimmung abgewichen und nach der ersten gleich die zweite Lesung erfolgen. Unter den Mitgliedern des Ältestenrates war die gedachte Vorverlegung nicht sehr beliebt, und da die Sozialdemokraten auch keinen Widerspruch gegen die gleich anschließende 2. Lesung einlegen wollten und Verzögerungsabsichten nicht erkennbar waren, beließ man den alten Termin; die Sozialdemokraten gaben ihre Zustimmung aber nur unter dem Vorbehalt der Einwilligung ihrer Fraktion. Alle Beteiligten wußten, dass eine verspätete Verkündung des von der Mehrheit gewollten Gesetzes zur Abschaffung des Feiertages in diesem Jahr nicht mehr wirksam werden konnte, weil dann zum Beispiel die Arbeiterschaft in den Betrieben nicht mehr rechtzeitig informiert werden konnte.

Als dann nach Ende der 1. Lesung der Präsident die Abgeordneten fragte, ob Widerspruch gegen die sofortige 2. Lesung eingelegt würde, platzte die Bombe. Der SPD-Abgeordnete Thielemann, der an den Beratungen des Ältestenrates teilgenommen hatte, legte zum großen Zorn der rechten Fraktionen Widerspruch ein.

Die WZ kommentierte diesen unerwarteten „Bruch von Treu und Glauben“ mit der Bemerkung: „Wir haben es hier auch mit einem Stück Verwilderung der politischen Sitten zu tun, wie schlimmer nicht gedacht werden kann. Wir sind in Braunschweig drauf und dran, diesen Grundpfeiler zu unterhöhlen und eine Atmosphäre zu schaffen, die eine sachliche Arbeit kaum noch gewährleistet.“ und rechtfertigte die danach erfolgte agressive Atmosphäre: „Der Düpierungsversuch des Herrn Thielemann mußte die kräftige Abwehr erfahren, die er erfahren hat.“

Die zweite Lesung konnte also erst am am 30. April erfolgen. Die Sozialdemokraten begannen ihre Verzögerungstaktik, indem sie ihre Redebeiträge in die Länge zogen. Otto Thielemann begann damit, „die Opfer des Krieges aufzuzählen und die Schrecken des Krieges auszumalen. Er sprach umständlich von der Völkerbundakte, vom Locarnovertrag: er sprach von Dänemark, das sich nicht wehren könne, von Frankreichs Angst, vom Deutsch-Österreichischen Alpenverein, vom Barmat, vom Verbot des „Volksfreund“, von der Berufschule, von der Erklärung der Nationalsozialisten gegen Hindenburg und von der hohen Bedeutung der Internationale. Mit dem 1. Mai hatte das alles nicht das geringste zu tun.“ Fürs erste gelang es dem bürgerlichen Abgeordneten E.A. Roloff, mit dem Antrag „Schluß der Debatte“ diese erste Verzögerung zu beenden. Doch die Sozialdemokraten gaben nicht auf. Als der Präsident die drei Paragraphen des Gesetzes aufrief, meldete sich der SPD-Abgeordnete Karl Poth. Er stieg mit den Raubrittern ins Thema ein, sprach vom Mittelalter, als Städte gegeneinander Krieg führten, gelangte über das Verhältnis der Natur zum Menschen zur Bedeutung der Internationale für den Güteraustausch. Als er sich schließlich noch mit Südtirol befaßte, entzog ihm Präsident Zörner das Wort.

Nach weiterem Hick-Hack gelang die Abstimmung gegen 13 Uhr. Von 14 Tagesordnungs-punkten war nur dieser eine erledigt. Doch sofort begann eine neue Auseinandersetzung, als die rechten Fraktionen die weiteren Tagesordnungspunkte am nächsten Tag, dem 1. Mai, abhandeln wollten. Die Sozialdemokraten verlangten, den Tag sitzungsfrei zu halten. Die Rechten, von der Obstruktion der Linken in Wut geraten, wollten das natürlich nicht. Unter der Überschrift „Es ging auch so!“ berichtete die Lokalzeitung dann über eine Sitzung, an der die Sozialdemokraten nicht teilnahmen.

Die SPD hatte diesen Boykott vorher angekündigt und ihren Widerspruch unter anderem damit begründet, dass die erste Lesung durch unsachliche Zwischenrufe und Verhaltensweisen rechter Abgeordneter vehement gestört worden war.

Dem Leser sollen Ausschnitte aus dieser Beratung nicht vorenthalten werden: Daran beteiligten sich einerseits die rüpelhaften Nationalsozialisten, die vorerst noch in ihrer aggressiven Sprache auf die Sozialdemokraten einschlugen; ihnen gegenüber die von ihrer moralischen Qualität überzeugten Sozialdemokraten, die den Nazis mit demokratischen Traditionen Paroli bieten wollten.

Der Abgeordnete Schmalz, einstiger nationalsozialistischer Konditor aus Wolfenbüttel, unterschied seine Haltung von der der Bürgerlichen, die im Blaumachen negative Auswirkungen für die Wirtschaft sahen, aus weltanschaulicher Sicht: Nie würde seine Partei einem internationalen Feiertag zustimmen. Der 1. Mai sei ein Tag der Phrasen und kein Tag des Sieges der Arbeiterschaft, sondern eher ein Trauertag. Schmalz wörtlich: „Einmal haben Sie mit ihrem 1. Mai Bismarck besiegt. Warum haben Sie gesiegt? Weil Ihre Weltanschauung damals stärker war als Bismarck.“ Seine Voraussage, der Nationalsozialismus werde sich in dieser Zeit als stärkere Weltanschauung erweisen, quittierte die Parlamentslinke mit Lachen.

Seine nächste Prognose „Adolf Hitler wird mit seiner Weltanschauung über Ihre Weltanschauung siegen“ unterbrach Otto Thielemann mit dem im Sitzungsprotokoll vermerkten Zuruf: „Hipp hipp hurra!“ Zwei Jahre nach diesem Zwischenruf wurde er eins der ersten Opfer: Die Naziss folterten ihn während der Erstürmung der Braunschweiger SPD-Zentrale im Volksfreundehaus und sorgten für seine Ermordung im KZ Dachau 1938.

Die Linke nahm die Aussagen der NSDAP-Fraktion nicht ernst, sondern trieb Spott mit ihnen und setzte ihre Hoffnungen auf den nächsten Wahltag. Der Abgeordnete Ernst Winter (KPD) prophezeite daher auch, „in drei Jahren werde der 1. Mai wieder festlich mit roten Fahnen begangen“ werden. Zustimmung erhielt er vom Abgeordneten Albert Schneider (NSDAP): „Jawohl, der Tag wird kommen. Aber den bestimmen wir Nationalsozialisten. An diesem Tage wird es so sein, wie Sie mitgeteilt haben, da werden rote Fahnen wehen, aber der Unterschied besteht darin, daß in dem Rot sich ein weißer Kreis befindet, und daß in dem weißen sich befindet ein Hakenkreuz.“

Dieser Nazi-Parlamentarier tat sich während der turbulenten Debatte mit besonders wüsten Beschimpfungen hervor. Den SPD-Abgeordneten Kuno Rieke bezeichnete er als „Ochsen“ und dessen Partei als „Komikerpartei“. Den Kommunisten warf er die Abwerbung deutscher Facharbeiter und Techniker durch die Sowjetunion vor und machte klar, dass der „deutsche Arbeiter berechtigt ist, den russischen Arbeiter zu führen“: „Wissen Sie denn nicht, daß Sie den deutschen Arbeiter derartig erniedrigen, wenn Sie von ihm fordern, daß er sich von der Sowjetunion führen lassen soll, von diesen Pollacken, Hottentotten und Zulukaffern?“

Die verbale Auseinandersetzung glitt wie an vorausgegangenen und noch bevorstehenden Sitzungen in die niedrigste Art des Streites ab. Die Nazis nahmen auf parlamentarische Seriosität keinerlei Rücksicht; die Sozialdemokraten beharrten strikt auf genau dieser Linie und setzten sich für lange Zeit mit der faschistischen Argumentation ernsthaft auseinander; die Bürgerlichen schauten händereibend zu, wenn sich Links und Rechtsaußen kloppten; sie glaubten bei den nächsten Wahlen davon profitieren zu können.

Die Sozialdemokraten hatten bis dato kaum Erfahrungen im Umgang mit politischer Brutalität und waren zu naiv, die Gefahr zu erkennen und frühzeitig darauf wirksam zu reagieren. Aber auch die Bürgerlichen, die ja den Stil der Nazis ebenfalls kritisierten, liefen der Diktatur in die Falle: Die bürgerlichen Parteien durften zwei Jahre später auch nicht mehr existieren, aber anders als bei den Linken, von deren Abgeordneten viele das Nazi-Reich nicht überlebten, konnten sie, wenn sie sich nicht ohnehin mit Haut und Haaren der NSDAP anschlossen, in ihren Berufen privat oder staatlich das Dritte Reich überdauern.

Dann trat der Abgeordnete Fritz Alpers auf, eine führende Kraft der Nazi-Gewalt, und verein-nahmte den Maifeiertag für seine Partei: Die Tradition des völkischen Maifeiertages, dessen Tradition in Gebräuchen der alten Germanen verwurzelt sei, gäbe es schon viel länger als den sozialistischen Kampftag. Alsdann drückte er seine Finger noch tiefer in die Wunden der So-zialdemokraten.: „Die Existenz der Kommunistischen und der Nationalsozilistischen Partei zeigt ja, daß große Teile und immer größer werdende Teile der Arbeiterschaft mit Ihrer Politik nicht einverstanden sind.“ Er belegte mit einigen Zahlenbeispielen, wie die Nazis nun auch bereits in ein traditionell sozialdemokratisches Milieu der eingedrungen waren: „Wir waren auch einmal eine Splitterpartei in den politischen Parlamenten. Genau so sind wir bei den Betriebsräten jetzt noch eine Splitterpartei. Da uns aber der Einbruch in Ihre letzte Domäne gelang, das ist das Vernichtende für Sie. Ich darf hier anführen das Ergebnis der Betriebsrätewahlen auf Schacht 2 – 5 der Vereinigten Stahlwerke (Salzgitter), einem der rotesten Betriebe. Dort wurden gewählt: SPD 28 %, christliche Gewerkschaft 13,4 %, Kommunistische Partei, hören Sie jetzt gut zu, Herr Gmeiner, Sie können sich darüber freuen – 42,5 %, Nationalsozialisten 15,2 %.“ Er führte noch weitere Beispiele von norddeutschen Betrieben an, in denen die Nazis erstmalig Sitze in Betriebsräten gewonnen hatten, und betonte: „Es kommt hier nicht auf die Zahlen an, sondern auf die Tatsache, daß es uns überhaupt gelungen ist, in Ihr letztes Bollwerk einzudringen.“

Die anfängliche Sachlichkeit des Nazi-Abgeordneten glitt zunehmend in Polemik ab: „Ihre Wähler wählen Sie nur deshalb, weil sie sich sagen: Wir sind Arbeiter, wir müssen sozialdemokratisch wählen; betrogen werden wir, aber wählen wir anders, werden wir auch betrogen.“

Als nächster Redner trat Otto Thielemann ans Rednerpult und versuchte unter hämischen Zwischenrufen der Nazis die Stärke seiner Partei mit Zahlen zu belegen: „Herr Abgeordneter Alpers hat uns den nahen Untergang vorausgesagt. Herr Alpers, vielleicht haben Sie Kenntnis von der Stärke Ihrer Organisation im Lande Braunschweig. Ich möchte Ihnen mitteilen, daß wir in der Stadt Braunschweig 14.000 eingeschriebene zahlende Mitglieder haben, keine Papiersoldaten, und daß wir seit dem 1. April wieder über 100 neue Mitglieder gewonnen haben.“

Zwischenruf des Abgeordneten Groh: „Das sind bei Ihnen alles alte Klepper.“

Während der Präsident unaufhörlich die Glocke schwang, um die Ruhe wieder herzustellen, bezeichnete Thielemann die Wähler der Nazi-Betriebsräte als „gelbe Gewerkschafter“, jene also, die bei früheren Arbeitskämpfen als Streikbrecher die Solidarität beeinträchtigt hätten. Thielemann ging dann auf den vom Nazi-Abgeordneten Schneider eingebrachten Begriff „Pollacken“ ein. Der Autor möchte diese Passage direkt aus dem Protokoll übernehmen:

“Thielemann: Herr Abg. Schneider hat heute von Pollacken gesprochen. (Zuruf des Abg. Schneider.) In einem Betriebe in der Stadt Braunschweig ist es den Nationalsozialisten gelungen, einen Sitz im Betriebsrat zu bekommen. Warum? Weil dort viele eingewanderte Arbeiter beschäftigt werden. (Zurufe bei den Nationalsozialisten.) Ob sie aus Polen kommen (Abg. Schneider: Oberschlesien!) oder aus Oberschlesien, will ich hier nicht untersuchen.

Vizepräsident Rieke (unterbrechend): Herr Abg. Schneider, ich bitte Sie, den Redner nicht zu unterbrechen. Abg. Thielemann (fortfahrend): Jedenfalls ist dieser Wahlsieg (Abg. Groh: Sie sollen doch Oberschlesier nicht als Pollacken bezeichnen! – Glocke des Präsidenten.) nicht auf die einheimische Arbeiterschaft zurückzuführen. (Abg. Groh: Sie werden doch Oberschlesier nicht als Pollacken bezeichnen! – Glocke des Präsidenten. – Abg. Dr. von Frankenberg (SPD) Rasse, Rasse!) Ich habe Ihnen als Ortsvorsitzender der Stadt Braunschweig meine Zahlen genannt, hoffentlich lernen wir jetzt Ihre Zahlen kennen.

Vizepräsident Rieke: Ich bitte um Ruhe.

Als nächster Redner sprach Dr. Jaspers, ehemaliger SPD-Ministerpräsident und Intimfeind der Nazis, den sie später in Dachau ermordeten. Jaspers ging auf die von Alpers erhobenen Vorwürfe in der Art eines erfahrenen Parlamentariers ein und wies den jungen Nazi altväterlich auf sein Erfahrungsdefizit hin: „Herr Alpers, Sie sind mir viel zu grün, als daß Sie es hier wagen können, derartige Vorwürfe gegen mich zu erheben.“

Inzwischen hatte Präsident Zörner, auch ein Nazi, die Sitzungsleitung übernommen und sprang seinem Parteigenossen sofort bei: „Herr Abg. Dr. Jaspers, den Ausdruck „grün“ einem Abgeordneten gegenüber muß ich rügen.“

Alpers ergriff erneut das Wort. Er machte eine Voraussage, von der sich die Sozialdemokraten in diesem Augenblick nicht beeindrucken ließen. In einer Auseinandersetzung mit dem SPD-Abgeordneten Gustav Steinbrecher prophezeite er: „Wir haben die Jugend, die Arbeiterjugend. Wenn Sie gestorben sind, Herr Steinbrecher, dann ist von Ihrer SPD nichts mehr übrig.“

Gustav Steinbrecher, Arbeitersekretär und ehemals Landesminister, starb im Januar 1940 im KZ Mauthausen an starken Erfrierungen.

Wie sich die Nazis den 1. Mai vorstellten, hatte eingangs der Abgeordnete Schneider vorge-tragen: „Wir Nationalsozialisten erkennen den Maifeiertag dadurch an, daß wir eben eine deutsche Maifeier begehen. Wir machen das mit vollem Erfolg. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß man einer internationalen Ideologie-Maifeier entgegensetzen muß die deutsche Maifeier, daß man den deutschen Charakter immer hervorheben muß dem internationalen Affentheater gegenüber. Denn die Internationale besteht wohl bei Ihren Rassegenossen, Moses, Hilferding und Cohn, nicht aber Parteigenossen. Die internationale jüdische Weltanschauung besteht, bloß nicht die Internationale des Proletariats.“ Der KPD-Abgeordnete Ernst Winter rief dazwischen: „Wie lange besteht Goebbels noch?“ Antwort Schneider: „Sie müssen sich noch mit Goebbels beschäftigen.“

Der hier erwähnte Nazi-Propagandist hatte einige Jahre vorher seine Vorstellungen vom 1. Mai in seinem Tagebuch notiert, was er dann auch umsetzte: „Wir werden das in größtem Rahmen aufziehen und zum ersten Mal das ganze deutsche Volk in einer einzigen Demonstration zusammenfassen. Von da an beginnt dann die Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften. Wir werden nicht eher Ruhe bekommen, bis sie restlos in unserer Hand sind.“ Am 1. Mai 1932 notierte Goebbels: „Die Roten demonstrieren zum 1. Mai. Aber das zieht nicht mehr. Es wird auch wohl das letztemal sein, daß sie ein Wörtchen mitzureden haben. Im nächsten Jahre werden wir ihnen wahrscheinlich zeigen, wie so etwas gemacht wird.“ Der Tagesordnungspunkt „1. Mai“ glitt weiter ab in ein Niveau, das eines demokratischen Parlaments unwürdig ist. Schuld daran hatten aber nicht nur die Nazis, sondern auch die Sozialdemokraten, die sich der rüden Angriffe nur mit naiven Wahrheiten erwehrten: Machte sich Alpers zum Beispiel über die Angaben der Sozialdemokraten zur Stärke des Reichsbanners lustig, trat ein SPD-Redner auf und versucht die eigenen Zahlen zu belegen; und wenn die Nazis den Zeitpunkt der bevorstehenden Machtübernahme prophezeiten, träumten die Sozialdemokraten vom nächsten Wahlsieg und ließen durch ihren Abgeordneten Karl Poth verheißen: „Es könnte Ihnen übel ergehen. Ihre Bäume wachsen augenblicklich in den Himmel, Sie fühlen sich stark; aber glauben Sie nur, der Rückschlag wird kommen.“ Viel eindeutiger schätzte der SPD-Abgeordnete Wilhelm Kassel die Lage ein: „Mit Gewaltmaßnahmen kann man die Arbeiterschaft nicht niederhalten, das ist einem Bismarck nicht gelungen und wird auch einem Franzen nicht gelingen.“ Der Volksfreund machte sich einmal die Mühe, das Rowdytum der Nazi-Abgeordneten zu dokumentieren. Über eine ganze Zeitungsseite listete er die Zurufe der Nazi-Abgeordneten auf, die zwischen „Laternenpfahlaspiranten“ und „Sie sind eine Brillenschlange“ rangierten. In einer Statistik, berechnet aus zwölf verganenen Landtagssitzungen, ordnete die Zeitung den Fraktionen und einzelnen Abgeordneten die Zahl ihrer Zurufe zu. Von den Bürg