Inhalt:

– Die “Beerdigung“ einer Synagoge

– Das Umfeld

– Chronik der Ereignisse anhand von Zeitungsmeldungen, Leserbriefen und derzeit zur Verfügung stehenden Dokumenten

Die “Beerdigung“ einer Synagoge

Mitten im Sommer 1985 zog die Nachricht über die Wiederentdeckung der 200 Jahre alten Synagoge in der Harzstraße viele Bürger Wolfenbüttels in ihren Bann. Wieso gab es sie noch? Warum war sie von den Nazis nicht ebenfalls zerstört worden? Wie wurde sie wiederentdeckt und warum erst jetzt? Hat jemand deren Existenz bis heute verschwiegen? Was wird mit der Synagoge jetzt geschehen? Diese und andere Fragen wurden aufgeworfen. Einige sind in den folgenden Wochen und Monaten beantwortet worden, einige davon klar und verständlich, andere wiederum nur vage.

Nachdem die Meldung vom Wiederauffinden der Synagoge durch die Lokalzeitungen verbreitet worden war, stellte sich schnell heraus, daß es im Umfeld dieses ungewöhnlichen Ereignisses Vorgänge gab, die erhellt werden mußten. Tatsächlich war die Synagoge schon fast ein Jahr früher bei Bauarbeiten im Hinterhaus des Grundstückes Harzstraße 12 wiederentdeckt worden, ohne daß die Öffentlichkeit darüber informiert worden war. Bemühungen, sie zu retten, waren gescheitert. Die eigentliche Nachricht war daher nicht das Wiederauffinden, sondern die Tatsache, daß sie nun endgültig verschwinden sollte. Überaus vorsichtig hatte Stadtheimatpfleger Ralf Busch nun den Weg in die Öffentlichkeit begangen. Über eine kurze Notiz in den Lokalzeitungen lud er Bürger zur Besichtigung einer der letzten barocken Synagogen Deutschlands ein: \“Es sei darauf verwiesen, dass dieser Termin nur einmalig geboten wird.“

Schauen wir zunächst fast achtzig Jahre zurück. Im Februar 1909 berichtete Friedrich Jeep in dem damals noch Wolfenbütteler Kreisblatt genannten Zeitung über die \„Harzstraße in alter und neuer Zeit\“. Auf seinem Weg durch die Straße gelangte er schließlich zu einem 1670 gebauten Haus, das er als das in \„baukünstlerischer Hinsicht schönste und fesselndste Haus nicht nur in der Harzstraße, sondern in ganz Wolfenbüttel\“ bezeichnete. Weiter schrieb er: \„Wir meinen das ursprünglich zu einem großen Kaufhause bestimmte, 1904 von Herrn Malermeister Heinrich Kindervater kunstgerecht bemalte und zurzeit der Familie Rojahn gehörende Haus Nr. 12 mit seinen herrlichen Holzschnitzereien und seiner in erhabenen Buchstaben ausgeführten längsten Hausinschrift, die wir hier aufzuweisen haben. Da lesen wir oben folgend, aus Psalm 16.1, 17.8 und 40.12 stammende Verse: \„Bewahre mich Gott, den(n) ich traue auf Dich. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten Deiner Flügel. Du, Herr, wollest Deine Barmherzigkeit von mir nicht wenden. Lass Deine Güte und Treue allewege mich behüten\“ und unten: \„Der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht\“. (Psalm 94 Vers 22) \„Hilf Gott, aus Noth, die Abgunst ist groß. Allen, die mich kennen, den(en) gebe Gott, was sie mich (!) gön(n)en.\“ Am Schlusse: M. Franz Kaufmann. 1670.

Während dieser ganzen Zeit fand sich der Betsaal für die israelitische Gemeinde bis zum Jahr 1893, dem Einweihungsjahr der Synagoge in der Lessingstraße, in dem Hintergebäude des oben erwähnten, auch zuerst noch von Dr. Ehrenberg bewohnten Hauses Nr. 12 auf der Harzstraße, das entschieden ein Schmuckstück Wolfenbüttels genannt werden muß.\“

Nach der Eröffnung der Synagoge in der Lessingstraße waren die alten Kulträume als Wohnung benutzt worden. Weil sie in Vergessenheit gerieten, wurden sie auch von den Nazis nicht entdeckt. Dieses auf einen engen Kreis beschränkte Geheimnis, so Busch, habe dazu geführt, daß Bemühungen zu deren Erhalt zu spät begannen. Seit Beginn des Jahrhunderts hatte das Haus mehrfach den Besitzer gewechselt. 1976 kaufte es ein Wolfenbütteler Maler, der die Aussenfassade zur Internationalen Altstadtwoche 1977 auf Hochglanz brachte. Zeitweilig wohnten Gastarbeiter in den Wohnräumen. Das Haus wurde schließlich vom derzeitigen Besitzer gekauft, der es im Rahmen des Wolfenbütteler Sanierungsvorhabens modernisieren wollte.

Aber ganz in Vergessenheit geraten war die Synagoge doch nicht. Am 27. Juni 1977 berichtete die BZ über die Absicht Ralf Buschs, in Jerusalem am siebenten Weltkongreß für jüdische Studien teilzunehmen. Er hielt dort einen Vortrag über Synagogen in Norddeutschland vor der Emanzipation und wies auch anhand von Fotos auf die \„barocke Synagoge\“ in Wolfenbüttel hin.

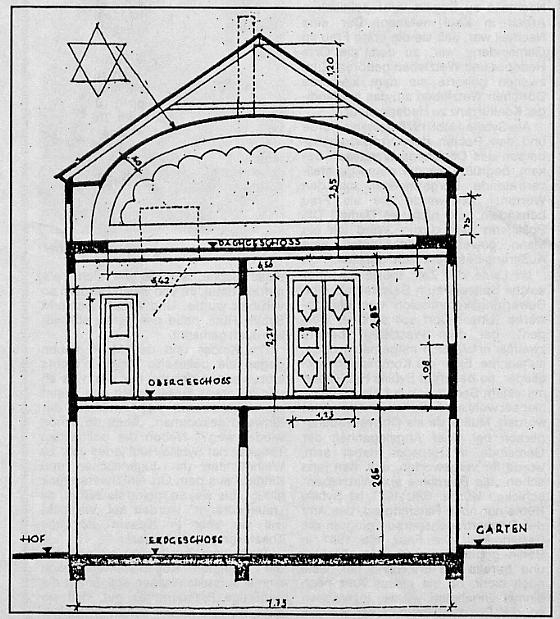

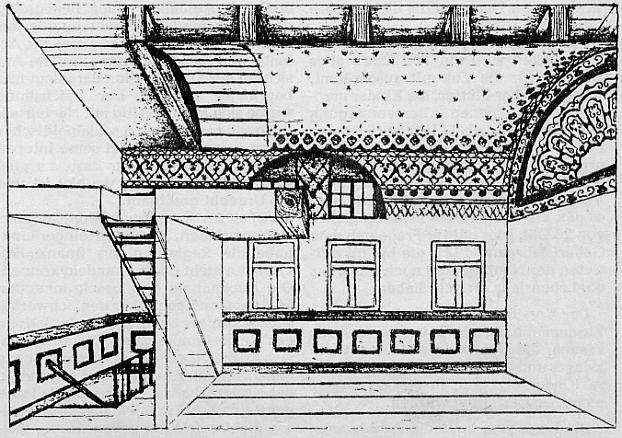

Im September 1977 berichtete die Wolfenbütteler Zeitung groß aufgemacht über den Wolfenbütteler Architekten und Denkmalpfleger Kurt Paeckelmann, der den jüdischen Kultraum im Dachgeschoß des Hinterhauses besichtigte und vermaß: \„Man stelle sich einen ca. 2,90 m hohen, ganz gewölbten Innenraum von 7 m Breite und 9 m Länge vor mit bleiverglasten Fenstern, Resten von Malereien an Wänden und Decke, schmaler Zugangstreppe mit geschweiften, sehr schönen Balustern als oberen Abschluß.\“ Die Zeitung berichtete weiter, außer den Plätzen für die Zöglinge seiner Schule (Samson Gumpel) hätten sich in den Räumen auch 56 Männersitze befunden und ein Frauentempel mit 25 Sitzen. \“Dieser Tempel trug durch die Worte \“Bal Hamikdasch m\’ath\“ den Charakter einer öffentlichen Synagoge.\“

Rund sechzig Bürgerinnen und Bürger kamen zur Baustelle und zeigten reges Interesse für das Denkmal. Busch bezeichnete die Führung als Beerdigung, weil es das Land Niedersachsen zwei Wochen vorher abgelehnt hatte, sich an den Restaurierungskosten zu beteiligen. Das sei besonders bedauerlich, da es in Niedersachsen nur noch vier Synagogen gebe, die so gut erhalten seien wie die Wolfenbütteler. Unterstützt wurde er durch den Denkmalpfleger der Bezirksregierung, der noch eine letzte Chance der Rettung sah. Zwar sei. es bereits fünf vor zwölf, doch mit dem Engagement eines Politikers sei die Rettung der Synagoge noch denkbar.

Die zurückliegenden Verhandlungen der Stadtverwaltung mit dem Grundstücksbesitzer hätten ihm jedoch gezeigt, wie brisant das Thema sei. Busch berichtete vom zurückliegenden Besuch eines potentiellen Interessenten, der den Kauf des Hinterhauses, in dem sich die Synagoge befindet, finanzieren wollte. Er sei von Nachbarn mit Naziliedern und mit leeren Bierflaschen empfangen worden. Daraufhin habe er sich zurückgezogen.

Empört und betroffen reagierten die Teilnehmer der Führung. Niemand habe etwas von den Schwierigkeiten gewußt. Nicht einmal die \“Aktionsgemeinschaft Altstadt\“, die sich schon oft mit Erfolg für erhaltenswerte Gebäude stark gemacht hatte, war von der Stadtverwaltung informiert worden. Einige Besucher vermuteten hinter dieser offenbaren Nachlässigkeit Absicht. Allen war nur zu deutlich, daß die zuständige Stadtverwaltung vollkommen darin versagt hatte, die besondere Bedeutung der Synagoge über den baugeschichtlichen Wert hinaus für die Geschichte des Landes und die Vergangenheit der Stadt zu erkennen. Wäre es anders gewesen, hätten die Stadtbeamten nicht nur formal reagiert, sondern selber eine Aktion zur Rettung der Synagoge gestartet. Das taten dann einige Bürger. Sie schrieben einen von 115 Bürgern unterzeichneten offenen Brief und drückten ihre Fassungslosigkeit über die dramatische Entwicklung aus. In dem Appell, die Synagoge \“als Stätte des ehrfurchtsvollen Gedenkens und der Sühne zu erhalten\“, erinnerten sie an die Angehörigen der jüdischen Gemeinde der Stadt, die in die Emigration oder in den Tod gejagt worden sind. Wolfgang Kelsch erinnerte an die durch Intoleranz vernichtete Synagoge in der Lessingstraße und rief alle Politiker und Bürger auf, 50 Jahre später nicht erneut aus \“Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit zu schweigen\“, wenn diesmal aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus erneut eine Synagoge zerstört werden sollte. Die hintergangene Aktionsgemeinschaft Altstadt bot einen Tag später eine Geldspende an und erhob den Vorwurf, die Stadtverwaltung habe bei der Bewahrung des denkmalgeschützten Gebäudes versagt. Die Mitglieder der Gemeinschaft sahen in der Erhaltung des Kulturraumes weit mehr als die Konservierung eines Bauwerkes: \“Sollte nicht auch die Erhaltung der Synagoge eine Verpflichtung und ein Gedenken an unsere ehemaligen jüdischen Mitbürger sein?\“

Zwei Teilnehmer der Besichtigung besuchten in Ermangelung des in Urlaub befindlichen Stadtdirektors dessen Stellvertreter. Sie bezeichneten das Gespräch als nicht sehr erfreulich. Gegenüber der Braunschweiger Zeitung nannte er die Schlagzeilen der letzten Tage als \“verfehlt\“ und machte mit ein paar Worten deutlich, dass die Stadtverwaltung die Bedeutung der Synagoge für die Geschichte der Stadt immer noch nicht erkannt hatte: Die aktuellen Sanierungspläne würden den \“bisherigen Zustand der jüdischen Kultstätte, die ja vorher auch als Wohnraum genutzt worden war, nicht verschlechtern\“ . Der zuständige Stadtbaurat sah die ganze Angelegenheit trocken und bürokratisch aus der Sicht eines \“Sanierungsobjektes mit privatem Bauherrn\“, dessen Sanierung und Modernisierung mit \“öffentlichen Mitteln nach dem Städtebauförderungsgesetz von Bund, Land und der Stadt Wolfenbüttel erheblich bezuschusst\“ wurde. Nach dem starken öffentlichen Druck begannen auch die Kommunalpolitiker, sich für das Thema zu interessieren.

Der CDU-Vorsitzende Dr. Christoph Helm forderte die Bereitstellung der erforderlichen Mittel und verlangte neue Verhandlungen. Die Grünen beantragten eine Beratung im zuständigen Ausschuß des Kreistages und boten eine Spende von 500 Mark an. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Klaus-Peter Bachmann, sprach von einem bevorstehenden Schildbürgerstreich. Er betonte, er sei als Ratsherr nicht informiert worden, räumte aber ein, dass die Sanierung des Hauses in Ratsunterlagen enthalten gewesen sei. Weniger selbstkritisch als entschuldigend bezeichnete er sich und seine Kollegen als ehrenamtlich Tätige, die vom übrigens ebenfalls ehrenamtlich tätigen Stadtheimatpfleger sowie vom Baudezernat hätten informiert werden müssen. Diese Unterlassung bezeichnete er als Unverfrorenheit und vermutete noch andere Vorgänge hinter dieser Affäre. Er ging so weit, die Vorkommnisse beim Besuch des interessierten Finanziers, der mit Naziliedern empfangen worden war, als \“gezielte und gesteuerte Aktion\“ zu bezeichnen. Weil die Politiker auch spätestens nach diesem Vorfall nicht informiert worden seien, könne er das nur als \“Versagen\“ sowohl der Verwaltung als auch des Stadtheimatpflegers bezeichnen. Die SPD beantragte schließlich die Aufnahme des Themas in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses, der bekanntlicherweise nichtöffentlich tagt und aus dem daher nicht berichtet werden kann.

Langsam bewegte sich nun auch der stellvertretende Stadtdirektor: Immerhin begrüßte er nach einjährigen erfolglosen Bemühungen die \“Bestrebungen von Wolfenbütteler Bürgern\“ und rechtfertigte, warum ein Jahr bis zur bevorstehenden \“Beerdigung\“ verstrichen war: \“Die Verwaltung muß sich jedoch Zurückhaltung dort auferlegen, wo es um die Rechte des Eigentümers geht, der bisher schon mit der staatlichen und städtischen Denkmalpflege verständnisvoll und eng zusammengearbeitet hat, um eben diesem Ziel nahe zu kommen.\“

Wäre es so gewesen, wie es der Stadtbeamte oberflächlich erläuterte, gäbe es den Skandal nicht. Es müssen wohl andere Gründe als nur \“Zurückhaltung\“ und Schutz des \“privaten Eigentums\“ vorgelegen haben, sicher waren auch die erforderlichen Finanzmittel, nicht ausschlaggebend.

Die Evangelische Kirche stellte sich auf die Seite derjenigen, die das Andenken an die jüdischen Mitbürger und deren Leidensgeschichte wach halten wollten. Obwohl sich immer mehr Menschen für die Erhaltung der Synagoge engagierten, zierten sich die offiziellen Gremien immer noch und behandelten die sensible Angelegenheit ebenso, wie sie es als von Zuständigkeitsregelungen verbohrte Kommunalpolitiker gelernt, hatten: Die Grünen im Kreistag erfuhren mit ihrer Absicht, auch den Landkreis für die Erhaltung der Synagoge zu gewinnen, eine Abfuhr: Der Oberkreisdirektor wies auf die Zuständigkeit der Stadt hin und ein SPD-Abgeordneter riet den anderen Ausschußmitgliedern, nicht in einen \“schwebenden Prozeß einzugreifen\“. Viele Abgeordnete demonstrierten Interesse, konkret taten sie aber nichts.

Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Christel Schuran, appellierte an den niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kunst, Dr. Johann-Tönjes Cassens (CDU), und bat ihn, nach einer Möglichkeit zu suchen, für die Rettung 30.000 bis 50.000 Mark aufzutreiben. Sie wies auf die Verpflichtung hin, nach der gewaltsamen Zerstörung vieler Synagogen am 9. November 1938 nicht eine weitere Synagoge durch Gleichgültigkeit zu zerstören.

Die Jüdische Gemeinde Braunschweigs zeigte Beispiele anderer Städte, in denen Synagogen Jahrzehnte nach der Pogromnacht gerettet werden konnten. Sie zitierte einen Rabbiner: \“Verwandeln Sie die Synagoge in eine würdige Gedenkstätte, dann zeigen Sie, daß sie mit der barbarischen Vergangenheit gebrochen haben.\“

Ralf Busch informierte in der Presse über die Restaurierung der Synagoge in Celle, die auch in letzter Minute gerettet worden war. In eigener Sache verteidigte er sich gegen den Vorwurf, nicht genügend Öffentlichkeitsarbeit für die alte Wolfenbütteler Synagoge betrieben zu haben: \“An Informationen hat es nicht gefehlt, eher an dem politischen Willen, diese Unterrichtungen in praktische Lösungen umzusetzen.\“ Nach Busch\’s Ansicht hatten es die beteiligten Gremien versäumt, sich genau zu informieren. Er selber sei darüber erst unterrichtet worden, als die Sanierung des Gebäudes schon lief. Mittlerweile pfiffen es die Spatzen von den Dächern der alten Fachwerkstadt. Zwischen den Forderungen des Grundstücksbesitzers und der mehr formal als sensibel reagierenden Stadtbürokratie klaffte ein Loch aus Konjunkturrittertum und die Nazizeit ausklammernder gewollter Geschichtslosigkeit.

Endlich reagierte auch die CDU-Stadtratsfraktion: Sie verteidigte die Verschleppung der Angelegenheit, indem sie Verständnis für den Bauherrn zeigte, der nicht \“allein auf den Kosten sitzen bleiben\“ dürfe. Ihr Vorsitzender des Kultur- und Denkmalausschusses erhielt nun nach monatelangem Hin und Her den Auftrag, einen \“tragbaren Kompromiß\“ zu suchen.

Ein Appell zur Erhaltung der Synagoge traf aus Berlin ein. Der Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU, Dr. Herbert Strauss, verknüpfte die Gegenwart mit dem Teil der Geschichte Wolfenbüttels, auf den sich die Stadt besonders gern beruft: \“Die Stadt Wolfenbüttel hat durch ihre Verbindung mit Leben und Geist Gotthold Ephraim Lessings und durch ihre einzigartige Bibliothek im Rahmen einer den historischen Kern bewahrenden Stadtlandschaft weit über die Kreise der Wissenschaft hinaus einen Symbolcharakter als Verlebendigung eines Erbes, das als Grundlage unserer liberalen politischen Kultur bezeichnet werden kann. Sie hat mit Annahme des Ehrennamens Lessingstadt ihre Bereitschaft bekundet, dieses Erbe zu erhalten.\“ Strauß war mit Lotte Schloss verheiratet, der Tochter von Louis und Johanna Schloss aus der Lessingstraße, die bei Riga erschossen worden sind.

Spontan hatte sich in der Stadt Lessings inzwischen eine Bürgerinitiative gebildet, die lokale Politiker mit der Frage bedrängte, warum erst eine Bürgergemeinschaft; \“auf das Vorhandensein eines so wichtigen und bedeutsamen Kulturdenkmals\“ aufmerksam machen muß? \“Sollten diese Versäumnisse alle zufällig sein?\“ Die plötzliche Resonanz stärkte die Denkmalschutzbehörde, die für das Grundstück einen Baustopp verhängte. Mitarbeiter des Braunschweigischen Landesmuseums begannen damit, einige Paneelen aus der Synagoge sicherzustellen. Die Bürgerinitiative sprach mit dem Grundstücksbesitzer, der sich erst einmal Bedenkzeit ausbat. Eine Unterschriftensammlung in der Fußgängerzone erbrachte 325 Unterschriften.

Zuständige Stellen hielten sich immer noch auffällig zurück, was die Braunschweiger Zeitung zu einem Kommentar veranlasste. Sie beschrieb die Situation als \“Vakuum\“, in dem niemand etwas Falsches sagen möchte. Anfragen bei Betroffenen seien peinlich, als ginge es um eine Sache, über die man nicht spricht.

Im NDR-Magazin \“Umschau\“ kam der Grundstücksbesitzer zu Wort: Er sei jeder Lösung gegenüber aufgeschlossen, die ihm kein zusätzliches Geld koste. Er zeigte sogar die Bereitschaft, das Grundstück an die Stadt zurückzugeben, \“wenn, ja wenn die Stadt ihn überhaupt, anspräche\“.

. Ralf Busch bekräftigte seine Kritik an den Politikern, denen die Problematik hätte bekannt sein müssen, wenn Sie sich mehr interessiert gezeigt hätten. Da inzwischen der Stadtdirektor aus dem Urlaub zurückgekehrt war, sprachen Mitglieder der Bürgerinitiative mit ihm und dem Bürgermeister. Beide betonten das gemeinsame Interesse, die Synagoge zu erhalten und wähnten sich mit den engagierten Bürgern \“in einem Boot\“. Der Stadtdirektor schob die Schuld an der Verschleppung der Angelegenheit auf Stadtheimatpfleger Busch und die Vertreter der Denkmalschutzbehörde, die keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben geäußert hätten. Spätestens hier wurde klar, worum es ging: Die Stadtverwaltung verstand unter Erhaltung keineswegs die Restaurierung und teilweise Wiederherstellung der Synagoge, sondern nur die Bewahrung der Paneele und der Wandmalereien, abgedeckt durch einzubauende Zwischenwände. Aus einer Äußerung des Stadtdirektors wurde sichtbar, dass es bei den bisherigen Verhandlungen mit dem Eigentümer offenbar nie darum gegangen war, die Synagoge als Denkmal wieder herzurichten. Er sagte der Bürgerinitiative: \“Die Synagoge ist immer ein verdecktes Baudenkmal gewesen. Daran ändert sich nichts. Wir sichern dieses Denkmal durch den Einbau einer Wohnung. Durch die Sanierung wird die Substanz erhalten, das ist die Tatsache.\“

Das Gespräch mit den Stadtoberen vermittelte keineswegs den Eindruck, dass die Stadtverwaltung bereit war, nun einen anderen Weg einzuschlagen. Der Stadtdirektor schob dagegen weitere Gründe vor, um die eindeutige Erhaltung der Synagoge zu vereiteln. Die jüdische Gemeinde Braunschweigs sei nicht von der Idee begeistert, den Synagogenraum als Gedenkstätte oder als Raum für Konzerte und Ausstellungen zu benutzen. Die Bürgerinitiative widersprach, da ihr gegenteilige Informationen vorlagen. Der Stadtbeamte ging so weit, ein angeblich geringes Interesse an der erhaltenen Synagoge in Celle als Grund vorzuschieben, so zu verfahren, wie es die Stadt beabsichtigte.

. Die jüdische Gemeinde Braunschweigs stellte klar, daß sie eine womöglich restaurierte Synagoge nicht nutzen werde, da ihr erforderliche Räume in Braunschweig zur Verfügung stünden. Der Vorsitzende begrüßte dagegen jedoch die Aktivitäten der Bürgerinitiative und bot moralische Unterstützung an, die für die Erhaltung einer Synagoge, einer Gedenk- oder Kultstätte selbstverständlich sei.

Die Rettung der Synagoge vor der endgültigen Abdeckung mit Rigipsplatten sei keine Frage an die jüdische Gemeinde, sondern müsse von der Öffentlichkeit beantwortet werden. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden Niedersachsens, Michael Fürst, betonte, dass die Räume in der Harzstraße für die Juden keine Synagoge mehr sei. Vor dem Hintergrund der jüdischen Geschichte Wolfenbüttels müsse sie aber erhalten werden. Darin sehe er aber nur einen Wert, wenn sich die Stadt eindeutig hinter das Vorhaben stelle.

Zwei Wochen nach Beginn der öffentlichen Auseinandersetzung, am 3. September 1985, fand dann eine gemeinsame Sitzung des Kultur- und Bauausschusses statt. Die Tagesordnung enthielt zwei Punkte: Umbau einer öffentlichen Toilette auf dem Kornmarkt und Erhaltung der alten Synagoge. Die makabre Zusammenstellung machte deutlich, welche Bedeutung die Synagogen-Angelegenheit für die Stadt hatte: Bei dem Gedanken, eine Sondersitzung für die Synagoge einzuberufen, mangelte es erneut an der erforderlichen Sensibilität. Aber sogar die Beratung des Toilettenneubaus kehrte hervor, wie die Stadtbeamten mit Menschen umgingen, die anders sind als sie selber. Sie hatten ernsthafte Pläne für eine neue öffentliche Toilettenanlage mitten in der Stadt ausgearbeitet, bei der eine rollstuhlbefahrbare Toilette für behinderte Bürger der Stadt nicht vorgesehen war. Gerechterweise muß erwähnt werden, daß die Planer die behinderten Bürger nicht vollkommen vergessen hatten. Sie schlugen vor, die neue Toilettenanlage mit einem Schild zu versehen, aus dem bedürftige Rollstuhlfahrer den Standort der nächsten Toilette im ca. 400 Meter entfernten Parkhaus ersehen können sollten.

Die Empörung einiger Abgeordneter war groß. Die Beamten mußten ihre Pläne zusammenpacken und erhielten den Auftrag, richtige auszuarbeiten. Dieser Schatten der Kompetenzlosigkeit zu den Bedürfnissen und Erfordernissen sensibler gesellschaftspolitischer Inhalte fiel unglücklicherweise auf den nächsten Tagesordnungspunkt, unter dem die Zukunft der Synagoge beraten werden sollte. Dieser zu erwägende Gedanke geriet in den Hintergrund, da der Vorsitzende des Kulturausschusses, der CDU-Stadtrat Dr. Dorow, und Stadtdirektor Riban bis über die Grenzen der Peinlichkeit hinausgehende Schuldzuweisungen an Ralf Busch erteilten. Wenigstens ein Ratsherr stellte sich diesen Vorwürfen entgegen und bekannte selbstkritisch, die mit dem Sanierungsobjekt Harzstraße 12 verbundene Bedeutung aus den allen Ratsmitgliedern zugänglichen Verwaltungsvorlagen nicht erkannt zu haben.

Zwei Vertreter der Bürgerinitiative erhielten während der Sitzung Rederecht. Sie konnten auf inzwischen 1.300 Unterschriften Wolfenbütteler Bürger verweisen, die eine Wiederherstellung der Synagoge forderten. Die Beratung, bei der sich vor einer großen Besucherzahl von den 30 Sitzungsteilnehmern gerade fünf zu Wort gemeldet hatten, erzielte ein mageres Ergebnis. Die Ausschüsse vereinbarten nichts weiter als weitere Gespräche, die \“die Erhaltung des Kulturdenkmales, dessen Sichtbarmachung und eine öffentliche Zugänglichkeit\“ erreichen sollten. Der Stadtdirektor, der ständig dazu aufgerufen hatte, die Sitzung nichtöffentlich weiterzuführen, konnte das als Erfolg verbuchen und daraus interpretieren, dass das Engagement des Rates für das Anliegen von weit über 1000 Bürgern der Stadt seine Grenzen hatte.

Die Braunschweiger Zeitung bezeichnete das Auftreten Ribans als \“peinlich\“: \“Dorow und Riban hatten deutlich gemacht, dass sie die Synagoge für ein Kuckucksei betrachteten.\“

In den folgenden Wochen trafen in Wolfenbüttel Briefe ehemaliger jüdischer Woplfenbütteler aus mehreren Ländern Europas und den USA ein. Alle vertraten einhellig die Meinung: Eine Lessingstadt, macht sich mit einer erneuten Zerstörung einer Synagoge unglaubwürdig.

Die hinter verschlossenen Türen stattfindenden Gespräche zeigten schon bald erste Ergebnisse: Der Stadtrat beschloß, Geld bereitzustellen. Der Zweckverband Stadt- und Kreisheimatmuseum wollte den Teil des Hintergebäudes, in dem die Synagoge liegt, für 30 Jahre pachten. Die darunter gelegene Wohnung sollte von der Stadt angemietet werden, die auch die Restaurierung in eigener Trägerschaft übernehmen wollte. Mit diesem Nutzungskonzept konnte nun sogar der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst Geld aus dem Programm für die Zonenrandförderung locker machen. Alles schien in bester Ordnung, weshalb die Wolfenbütteler Zeitung die erlösende Schlagzeile textete: \“Die Synagoge ist gerettet\“.

Ende November 1985 wurde die Unterzeichnung der Verträge angekündigt. Die Synagoge war gerettet, und Ruhe kehrte ein in die Lessingstadt. Aber immer noch arbeitete die Stadtverwaltung auf der Grundlage von Heimlichtuerei, was der Abgeordnete Odenstein kritisierte. Er dachte schon beruhigt an die Zukunft und schätzte, daß ca. 20 Besucher die restaurierte Synagoge besuchen werden und bedauerte, daß der Hektik nach der Wiederentdeckung eine lange Ruhepause gefolgt sei.

Merkwürdigerweise wurde Mitte März 1986 erneut die Vertragsunterzeichnung angekündigt, diesmal schon für die nächsten Tage. Wieder kehrte Ruhe ein. Dann, zwei Monate später, die endgültige Mitteilung: Die Synagoge wird nicht in der geforderten Weise restauriert, sondern doch, wie von Anfang an geplant, durch die abgedeckte Erhaltung der Malereien und der Paneele vor einer Zerstörung bewahrt. Die Räume sollten wieder Wohnung werden. Das war, wie es die Wolfenbütteler Zeitung beschrieb, das \“kulturpolitische Desaster\“. Unrühmlich erneut die Rolle der Stadtverwaltung, die unter Beibehaltung des üblichen Schweigens die Verhandlungen mit dem Besitzer schließlich hatte scheitern lassen. Mitbeteiligte Gremien wie Kreiskulturausschuß, Bürgerinitiative und Kommunalpolitiker waren von der Stadt erneut nicht rechtzeitig informiert worden. Stadtdirektor Riban konnte zum Schluß die Gründe für das Scheitern bekannt geben: \“Wir konnten uns über die Miethöhe, die Besuchstage und den Besucherkreis nicht einigen.\“ Die Bürgerinitiative kommentierte den Skandal mit einer Information über die eigentliche Nachlässigkeit der Stadtbeamten, die ohne die politischen Gremien einzubeziehen, bereits 1984 auf das Vorkaufsrecht für das gesamte Grundstück einfach verzichtet hatten. Obwohl der Eigentümer bereits am 5. Mai die Bauarbeiten wieder aufgenommen hatte, informierte die Stadtverwaltung darüber erst neun Tage später. Inzwischen waren die Wandmalereien hinter neu eingezogenen Wänden verschwunden. In Stellungnahmen und Leserbriefen wurde die Stadtverwaltung noch zur Beantwortung vieler Fragen aufgefordert, die jedoch unbeantwortet blieben.

Wolfenbüttel, die Stadt des Philosemiten Lessing, die Stadt mit der weltberühmten Herzog August Bibliothek, die Stadt, in der die für das europäische Judentum so bedeutsame Samson-Schule bestanden hatte, die Stadt mit ehemals zwei Synagogen war drei Jahre vor dem 50. Jahrestag des Pogroms an Engstirnigkeit und Intoleranz gescheitert.

Nicht nur in Wolfenbüttel sind Synagogen nach 1945 in die Gefahr geraten, vernichtet oder vergessen zu werden. In Hessen sind zwischen 1945 und 1987 59 Synagogen abgerissen worden. Die Frankfurter Rundschau berichtete am 25. Oktober 1997: \“Zahlreiche Synagogen wurden beim Umbau nach 1945 schlimmer zerstört als im November 1938. Und überhaupt die neuen Nutzungen: nicht nur Wohnhaus – auch Schweinestall oder Bank, Getränkehandlung oder Nachtklub. Kein Schnee von gestern: Die Sanierung der stattlichen barocken Synagoge von Hüttenbach (Kitzingen) als Wohnhaus beginnt eben erst.\“

Das Umfeld

Um diese Entwicklung verstehen zu können, ist es vielleicht vorteilhaft das Umfeld der Haltungen zur vergangenen Zeit des Nationalsozialismus zu beleuchten. Dabei will ich niemand der Sympathien mit der NS-Zeit verdächtigen, keinesfalls! Nein, ich möchte nur darstellen, dass nach langen Jahrzehnten der Verdrängung gerade in Wolfenbüttel Erinnerung gelernt werden und als eine für unser ganzes Land notwendige Grundlage zur Entwicklung unserer Zukunft erkannt werden mußte. Und: Dass es nicht darum ging, diese Zukunft mit einem Büßerhemd zu begehen, wie es vor allem von rechter politischer Seite häufig als Gegenargument dargestellt wurde. Und: Dass es sich bei dem Herausholen der NS-Vergangenheit aus dem restaurativen Mief der ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik nicht um eine \“Nestbeschmutzung\“ handelte, sondern um eine würdige Anerkennung nicht nur der Überlebenden. Und: Alle diese Menschen, Historiker und Laienforscher, Initiativen und Einzelpersonen, die intensive Spurensuche geleistet haben – und dafür z.T. beschimpft worden sind, haben mit diesen Aktivitäten die beste Aussenpolitik für unser Land geübt.

Es war die Zeit, in der Menschen sich für das abrissbedrohte Gebäude der ehemaligen Hinrichtungsstätte in der Wolfenbütteler JVA engagierten, in der Politiker vorschlugen, eine diesbezügliche Gedenktafel entweder innerhalb des Gefängnisgeländes oder an der Rückseite der Gefängnismauer in den Wallanlagen anzubringen, es war die Zeit, als es noch kein Denkmal für die vernichtete Synagoge in der Lessingstraße gab und die Zeit, als Deutschland den 40. Jahrestag des Kriegsendes, des \“Zusammenbruchs\“ oder der \“Kapitulation\“, des Beginns der \“Besatzung\“ oder vielleicht auch der Befreiung vom Nationalsozialismus beging und über Weizsäckers Rede diskutierte; die Zeit, in der Wolfenbütteler Kultur maßgeblich und 36 Jahre lang von 1946 bis 1982 von einem Mann und Vorsitzenden des Kulturbundes gestaltet worden war, der früher Hitlergedichte geschrieben hatte. Es war die Zeit, in der die Lessingstadt noch nicht reif war für die Erinnerung an die Nazizeit, denn am Rathauseingang hing ja noch die Erinnerungsplakette an den Schriftsteller und Antisemiten Rudolf Huch. Die Kreistagspolitiker hatten im Vorjahr einen Antrag der Grünen Bürgerliste abgelehnt, das Heimatbuch 1985 als Themenbuch \„Nationalsozialismus\“ herauszugeben. Im Mai 1985 konnte dagegen anlässlich einer Feier mit ehemaligen Gefangenen mit dem durch die Gemeinde Cremlingen und dem Landkreis Wolfenbüttel errichteten Gedenkstein für das ehemalige Konzentration Schandelah ein starker Punkt der Erinnerung gesetzt werden.

Im Januar 1985 beantragte die Kreistagsfraktion der Grünen Bürgerliste zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Kultur- und Sport den Tagesordnungspunkt: \“Gedenkfeier zum 8. Mai 1985 (Ende des 2. Weltkrieges)\“

Dem Antrag beigefügt war eine Begründung mit kurzen Hinweisen auf die Bedeutung Wolfenbüttels als Keimzelle des regionalen Nationalsozialismus und Braunschweig als die Stadt, von der Adolf Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Eine Beziehung zur Gewaltherrschaft war durch Hinweise auf nationalsozialistische Gräuel bei der Euthanasie in Neuerkerode, dem Konzentrationslager Schandelah, den Opfern der russischen Kriegsgefangenenlager, den ermordeten Menschen der Hinrichtungsstätte und den Tötungen von Andersdenkenden in Wolfenbüttel gesetzt worden. Als Opfer des Krieges wurden auch die Menschen einbezogen, die durch Bombenabwürfe alliierter Flugzeuge ihr Leben lassen mußten: \“Für die Einwohner des Landkreises Wolfenbüttel und für die in den Landkreis verschleppten Menschen aus vielen Ländern Europas war der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung von einer verbrecherischen Gewaltherrschaft. 40 Jahre danach sollte dieser Tag im Gedenken an die Befreiung und an die Opfer der Gewaltherrschaft würdig begangen werden. Weil der Nationalsozialismus nicht nur nationale, sondern ganz besonders auch lokale Spuren hinterlassen hat, ist es notwendig, den Tag der Befreiung auch mitten im lokalen Leben zu begehen.

Als Rahmen bietet sich die Durchführung einer Sondersitzung des Kreistages oder eines Gottesdienstes für Kommunalpolitiker und Bürger des Landkreises an.\“

Es folgte am 20. Februar 1985 eine Diskussion im Kulturausschuß. Im Protokoll heißt es: \“KAbg. Kumlehn begründet sehr eingehend den gestellten Antrag. In der geführten Aussprache wurde durch den KAbg. Rock auf das bereits im Kreisausschuß geführte Gespräch hingewiesen, in dem erklärt wurde, daß am 8. Mai am Ehrenmal ein Kranz zum Gedenken niedergelegt wird. KAbg. Rock wies ferner daraufhin, daß im Deutschen Bundestag am 8. Mai eine Gedenkfeier stattfindet und daß er deshalb der Meinung ist, daß aus diesem Grunde von einzelnen Gedenkfeiern Abstand genommen werden sollte. Diese Ansicht wurde in der Aussprache, in der in allen Beiträgen die Grausamkeiten des Krieges mit den schrecklichen Folgen bedauert wurden, geteilt.

Nach Abschluß der mit großem Ernst geführten Diskussion fasste der Ausschuß für Kultur und Sport bei einer Stimmenthaltung einstimmig folgende Empfehlung: Der Kreisausschuß wird gebeten, den Antrag der Grünen Bürgerliste, am 8. Mai 1985 eine Gedenkfeier aus Anlaß des Ende des 2. Weltkrieges durchzuführen, abzulehnen.\“

Der Kreisausschuß \“beriet\“ den Antrag am 4. März: \“KAbg. Kumlehn begründete den Antrag seiner Fraktion. Weitere Wortmeldungen ergeben sich nicht. Der Kreisausschuß lehnt mit 10 gegen 1 Stimme den Antrag der Grünen Bürgerliste ab.\“

Am 29.4.1985 folgte eine gemeinsame Einladung des Oberkreisdirektors und des Landrates zur Gedenkfeier, gerichtet an alle Kreistagsabgeordneten und Dezernenten der Landkreis-Verwaltung. Im Auftrag der Fraktion schrieb ich Landrat Jahn und Oberkreisdirektor Koneffke diesen Brief:

\“Sie haben mich mit den folgenden Worten zu einer \„Kranzniederlegung\“ am 8. Mai eingeladen: \“Am 8. Mai jährt sich zum 40. Mal das Ende des 2. Weltkrieges. An diesem Tage wollen wir auf dem Hauptfriedhof in Wolfenbüttel, Lindener Straße einen Kranz zum Gedenken an die Opfer des Krieges und der schrecklichen Gewaltherrschaft niederlegen. Wir wären sehr dankbar, wenn Sie an der Kranzniederlegung teilnehmen würden. Wir treffen uns um 11 Uhr am Eingang des Hauptfriedhofes.\“

Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich an der \“Kranzniederlegung\“ nicht teilnehmen kann, da ich am 8. Mai als Mitglied einer Delegation der Bundestagsfraktion der Grünen Auschwitz besuchen werde. Ihre Einladung an alle \“Kreistagsabgeordneten und die Herren Dezernenten im Hause\“ macht mich aus mehreren Gründen sehr betroffen.

Zunächst verstehe ich nicht, warum als Mitarbeiter der Kreisverwaltung nur Dezernenten eingeladen sind. Warum kann nicht jeder Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, der an der Gedenkfeier teilnehmen möchte, für diese Zeit freigestellt werden? Ist das Gedenken an die Nazi-Opfer nur eine Angelegenheit für die Spitze der Hierarchie? Aus meiner Sicht verbauen Sie mit ihrer beschränkten Einladung gerade den jüngeren Generationen der Landkreis-Mitarbeiter die Möglichkeit, vom Gedenken an die Opfer des deutschen Nationalsozialismus nicht nur zu hören, sondern auch erlebend dabei zu sein. Gerade auch für Angestellte und Beamte des Staates wäre es notwendig, Betroffenheit gegenüber den Jahren der faschistischen Diktatur herzustellen.

Als besonders problematisch empfinde ich Ihre Einladung zur \“Kranzniederlegung\“, ohne mir mitzuteilen, wo genau sie stattfinden soll.

Soll die Kranzniederlegung stattfinden am Denkmal für die Antifaschisten der Wolfenbütteler Arbeiterschaft? Vielleicht haben Sie erwogen, die Kranzniederlegung an den Gräbern der Bombenopfer, der Soldaten oder an den Gräbern der Opfer der Hinrichtungsstätte im Gefängnis Wolfenbüttel durchzuführen. Daß Sie in die Gedenkfeier das Ehrenmal für die russischen Kriegsgefangenen einbeziehen, ist für mich schlecht vorstellbar.

Wahrscheinlich aber, so meine Vermutung, werden Sie mich am 8. Mai 1985 nicht zu diesen auf dem Hauptfriedhof befindlichen Gräbern und Gedenkstätten führen wollen, sondern an die Gedenkstätte, an der alljährlich am Volkstrauertag der Toten beider Weltkriege und der Toten der deutschen nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (also Tätern und Opfern zugleich) gedacht wird.

Auch wenn ich an diesem Tage nicht in Auschwitz wäre, würde ich Sie zu dieser Kranzniederlegung nicht begleiten. Mein Gedenken an die Opfer der Gewaltherrschaft möchte ich nicht durch Gräber der Soldaten des ersten Weltkrieges und ganz besonders nicht durch das auf dem Denkmal befindliche Balkenkreuz vergewaltigen lassen. Das Balkenkreuz, in dessen Zeichen die Welt von den Deutschen (Nationalsozialisten) erobert werden sollte, ist die alleinige Inschrift auf diesem Denkmal.

Ihre Einladung macht mir deutlich, daß diese Kranzniederlegung am 8. Mai 1985 um 11 Uhr nicht weit über eine Pflichtübung hinausgehen wird. Die Art des Gedenkens geht einher mit der deutlichen Vernachlässigung der nationalsozialistischen Geschichte dieses Landkreises durch den Landkreis.

Ich bitte Sie, allen Mitarbeitern der Kreisverwaltung die Möglichkeit zu eröffnen, an der Kranzniederlegung teilnehmen zu können.

Ich möchte Ihnen jedoch versichern, daß ich Ihnen persönlich nicht die Betroffenheit über die Gräuel der Nazizeit absprechen möchte und das auch nicht tun werde.\“

Oberkreisdirektor Koneffke reagierte mit \“Empörung und Unverständnis\ auf den Brief, den Vorwurf der \“Pflichtübung\“ und die Teilnahmebeschränkung auf die oberste Hierarchie der Landkreis-Verwaltung: \“Der 8. Mai ist doch kein gesetzlicher Feiertag, die geschichtliche Vergangenheit muß jeder – je nach Erinnerung und Bewusstsein – für sich selbst bewältigen\“, betonte Dr. Koneffke auf die GBL-Forderung, allen Mitarbeitern der Verwaltung solle die Möglichkeit offen stehen, an dieser Kranzniederlegung teilzunehmen.

Vor allem jüngeren Mitarbeitern dürfte es schwer fallen, sich unmittelbar mit der Vergangenheit zu identifizieren, ergänzte der Oberkreisdirektor und verurteilte besonders scharf die GBL-Formulierung \“Täter und Opfer\“ im Zusammenhang mit der Gedenkstätte, an der der Toten beider Weltkriege und der Toten der deutschen nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht wird. \“Viele Soldaten haben in guter Absicht die damalige Idee verteidigt, wer dennoch mißtraurisch war, wurde gezwungen oder misshandelt – da ist es einfach empörend, in einem Atemzug von Tätern und Opfern zu reden.\“

Und dann kam es doch ganz anders: Es wurde nicht nur am Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt: \“Auch an dem Gedenkstein für acht von den Nazis umgebrachten Widerstandskämpfer und an dem Mahnmal für die in Gefangenschaft umgekommenen russischen Kriegsgefangenen verweilte die Gruppe eine Zeit und legte Blumensträuße nieder. Am Nachmittag gedachten man auf dem jüdischen Friedhof der Verfolgung und des Massenmordes an den Juden.\“

Landrat Jahn wurde zitiert: \“In den vergangenen Tagen und Wochen habe er den Eindruck gewonnen, meinte Jahn, daß sich die Deutschen mit ihrer Vergangenheit immer noch schwer täten. \“Wir müssen uns allerdings der Vergangenheit stellen und nichts, aber auch gar nichts verkleistern\“, betonte der Landrat. Gleichzeitig müssten sich alle bewusst werden, daß die Deutschen nun die Chance hätten, für die Zukunft Frieden und Freiheit zu sichern.\“