Folter, Mord, Massaker, Verhaftungen

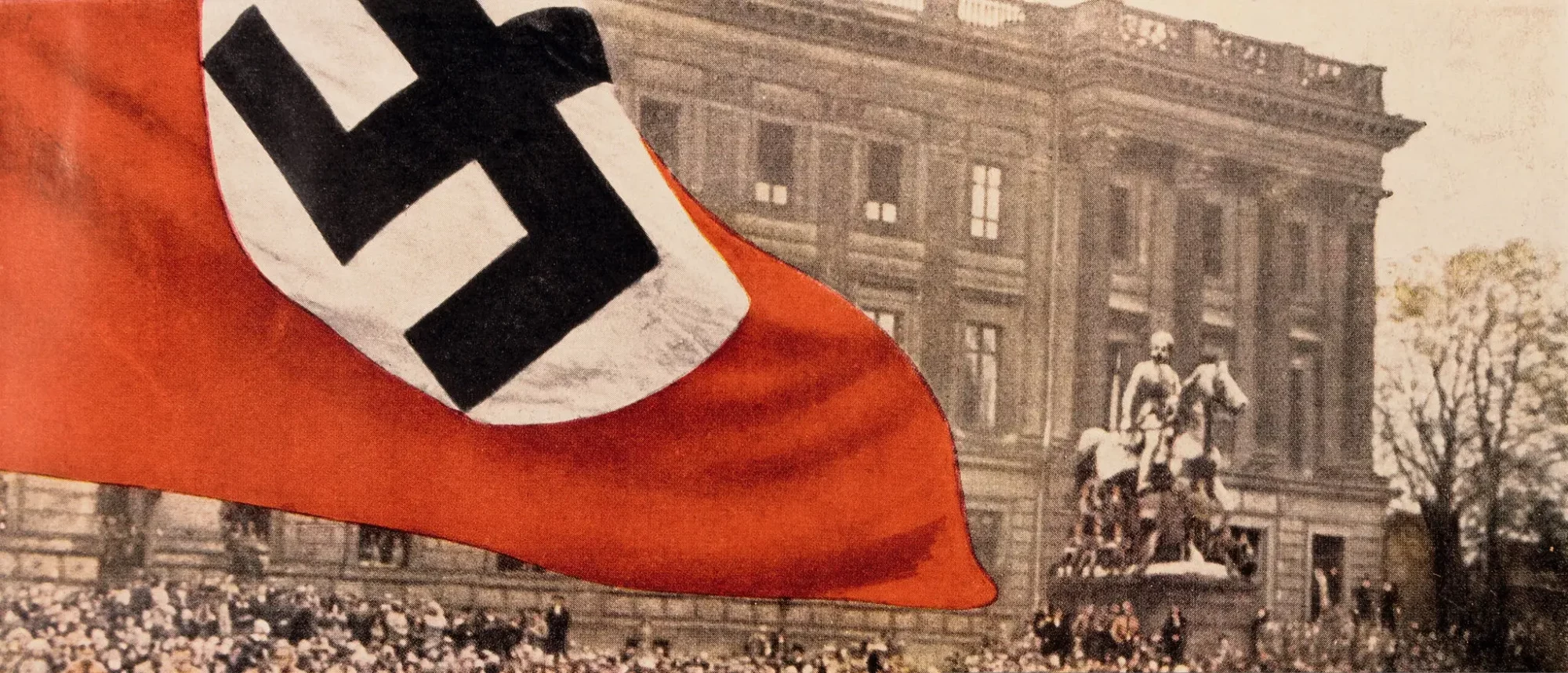

Ende Juni ordnete die Reichsregierung Trauerbeflaggung an. Die Staatsregierung in Braunschweig gab den Befehl weiter: Sämtliche staatlichen Dienstgebäude hätten am 28. Juni zum Zeichen der Trauer, da das deutsche Volk noch immer unter dem harten Diktat des Versailler Vertrages leide, die schwarz-weiß-rote und die Hakenkreuzflagge halbmast aufzuziehen.

Deutschland gewann mit Gottfried von Cramm die erste Rundes des Davispokals gegen Ägypten mit 5:0.

In Prag traten die emigrierten Mitglieder des SPD-Parteivorstands zur ersten Sitzung zusammen. Otto Wels erklärte die Prager Gruppe zum legitimen Parteivorstand. Der in Karlsbad wieder erscheinende (Neue) Vorwärts berichtete über die Despotie in Deutschland: „Verhaftungen, Verhaftungen!“; das derzige Motto heiße: „Es kommt jeder dran!“

Das Radiogeschäft Kaune in Wolfenbüttel warb in einer mit Hakenkreuzen geschmückten Anzeige für eine Schallplatte zum Preis von 1,50 Reichsmark, von der alle bekannten SA-Lieder zu hören sind. Die lokale Polizei ermittelte einen Dieb, der 32 Pfund Stachelbeeren geklaut hatte und bei der Festnahme die Hälfte bereits verkauft hatte; mit dem Erlös habe er Zucker zum Einmachen des Rests kaufen wollen. Das Sondergericht verurteilte den 40jährigen Schriftsetzer Henri Pinkepank zu 2 Jahren Gefängnis: „…wegen schwerer Beschimpfung des Reichskanzlers, der Hilfspolizei und wegen Verunglimpfung des Kampffliegers von Richthofen.“ Das Lessing-Theater kündigte für den 4. Juli die Aufführung der „hübschen Operette Schwarze Husaren“ an. Da diese Operette in der näheren Umgebung spielt – der dritte Akt spielt in einem Braunschweiger Jagdschloß – empfahl die Lokalzeitung den Besuch der Vorstellung.

Die Schützen zeigten anläßlich des Schützenfestes ihre Volksverbundenheit und luden nicht nur wie bisher die Kinder des Waisenhauses ein, sondern alle Wolfenbütteler Kinder. „Hand in Hand, Hitlerfähnchen schwingend“, zogen sie vom Kornmarkt „hinter der Musik drein“ zum Schützenplatz. Hier empfingen die 1000 Kinder freiwillige Helferinnen, die sie mit Trinkschokolade, Kuchen und Pfeffernüssen verpflegten; anschließend konnten sich die Kleinen kostenlos auf allen Fahrgeschäften vergnügen. Der BDA veranstaltete anläßlich eines „Volksdeutschen Staffellaufs“ eine Straßensammlung, die 252,35 RM erbrachte. Er sprach allen „freundlichen Helfern, insbesondere der SS und der SA, dem freiwilligen Arbeitsdienst und den Sammlerinnen, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt haben, herzlichen Dank aus.“

Der Verlagsbuchhändler Gustav Roselieb feierte sein 25jähriges Verlegerjubiläum und Hugo Worlitzer und Frau Therese begingen ihre Goldene Hochzeit. Weil er Enten am Stadtgraben jagte, „mußte ein Hund sein Leben lassen. Ein Polizeibeamter schoß ihn ab.“

In seiner Wohnung im Großen Zimmerhof nahm sich der 61jährige Arbeiter Hermann Kell „aus Lebensüberdruß“ das Leben. In einer Versammlung des Vereins ehem. Braunschweiger Husaren erhielt der beste Schütze eine „Adolf-Hitler-Geburtstags-Ehrenscheibe“. Der Stabschef der SA veröffentlicht folgende Mitteilung: „Immer noch hört und liest man die Bezeichnung „SA-Leute“. Die dienstliche Bezeichnung lautet „SA-Männer“. Anfang 1934 kümmerte sich sogar der Reichsinnenminister um SA-Bekleidung. Offenbar war es unter Männern schick geworden, sich wie die SA-Männer mit einem Schulterriemen zu schmücken. Das durfte nicht sein, so der Minister, da der Schulterriemen “heute als ein Uniformstück oder Abzeichen“ gelte, “das die Mitgliedschaft zu einem der Regierung der nationalen Erhebung stehenden Verband kennzeichnet. Das Tragen des Schulterriemens durch die Mitglieder anderer Verbände ist daher nicht gestattet.“ Und das Braunhemd tragen durfte auch nicht jeder. Rudolf Heß, stellvertretender Führer, ließ verlauten: “Danach dürfen Braunhemden nur von Angehörigen der SA, SS und Parteimitgliedern getragen werden, die ihre Aufnahmeerklärung vor dem 30. Januar 1933 abgaben, und endlich von solchen, nach dem 30. Januar 1933 eingetretenen Personen, die im Besitz eines besonderen Ausweises der Parteileitung sind.“ Damit man sich gut und braun kleiden konnte, gab es in Wolfenbüttel schon bald den “Braunen Laden“. Am Grünen Platz, in der ehemaligen Villa Elise der Familie Meineke, entstand schließlich das Braune Haus. Um das Haus 1933 erwerben zu können, errichtete Kreisleiter Hermann Lehmann die Stiftung “Dietrich-Klagges-Haus Wolfenbüttel“. Das Haus diente der Unterbringung einer ganzen Reihe von NS-Organisationen, u.a. auch das “Rassenpolitische Amt“.

SA-Männer befanden sich noch immer, als Hilfspolizisten oder einfach als Nationalsozialisten, auf der Jagd nach Kommunisten und Sozialdemokraten. Die KPD vertrieb im Juni wieder illegale Zeitungen. Bei der Jagd auf die Vertreiber fiel ihnen der Jung-Reichsbannermann Otto Rose aus Braunschweig in die Hände. Er wurde erschlagen. Nun tauchten Flublätter auf, die zur Teilnahme an der Beerdigung aufriefen. Die Nazis verstärkten ihre Razzien, besonders in den Wohnvierteln der Arbeiter.

Anfang Juli waren die Vorgänge um die 1902 gegründete Gewerbebank Wolfenbütteler Tagesgespräch. Seit 1931 waren Spareinlagen abgebröckelt, und folgende Kündigungen von Spareinlagen in einer Zeit der Kreditunsicherheit und der Zusammenbruch zweier Wolfenbütteler Industrie-Unternehmen hatten die Bank in Schwierigkeiten gebracht. Nachdem das Reichswirtschaftsminsiterium im März 1933 der Bank einen Zuschuß von 155.000 RM bewilligt hatte, wurden Vorwürfe laut, die Bank habe sich dieses Geld und einen weiteren Zuschuß mit gefälschten Bilanzen erschlichen. Die Bank verklagte darauf den Wolfenbütteler Dachdeckermeister Theodor W. – und gewann. Die Nazis, die die Rettung der Bank der Handwerker und für den Wolfenbütteler Mittelstand, ihr wichtiges Wählerreservoir, der neuen Regierung zuschrieben, wehrten sich in der üblichen aggressiven Weise mit einer Stellungnahme in der WZ: Die Partei erlebe in der Stadt ein “widerliches Spiel des krassen Egoismus“. Einige „Schädlinge des deutschen Volkes und der Wirtschaft“ würden versuchen, Unruhe in die Bevölkerung zu tragen. Deswegen hätte die SS-Hilfspolizei gegen das “frevelhafte und provozierende Auftreten einiger Herren eingreifen und sie zu ihrem eigenen Schutze in Schutzhaft“ nehmen müssen. Die anständige Bevölkerung Wolfenbüttels wolle sich das Treiben einiger Volksschädlinge nicht mehr gefallen lassen. Drei Männer waren verhaftet worden, ihre Ehefrauen wandten sich mit Eingaben an den Innenminister. Die Frau des Ingeniurs Paul F., Inhaber eines Geschäftes für Weinzubereitungsgeräte, schrieb dem Minister, dass sie den weitaus größten Teil ihres Lebensunterhaltes aus dem Vertrieb dieser Geräte zögen. Es sei gerade Hochsaison für dieses Geschäft – und sie selber habe keine Kenntnis über den Kundenkreis, geschweige denn über Buchhaltung und andere geschäftliche Erfordernisse. Die Aufrechterhaltung der Schutzhaft könnte zu erheblichen Einnahmeverlusten führen, und die „Nichtbedienung der Kunden in diesem Jahr das Geschäft für die Zukunft vollständig ruinieren“. Einen ähnlichen Brief schieb die Ehefrau des Dachdeckers Theodor W., der ebenfalls in der Hochsaison eingesperrt worden war.

Aktiv im Denunzieren unter anderem auch von Geschäftsleuten mit noch nicht nationalsozialistischer Ausrichtung war der “Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes der NSDAP“, der z.B. den Einzug eines Einheitspreisgeschäftes in das ehemalige Ilbergsche Geschäft in der Langen Herzogstraße mit aggressiven Drohungen verhindert hatte. Der “Kampfbund“ hatte in Wolfenbüttel, einer Kleinstadt ohne bedeutende Industrie – aber mit umsomehr Einzelhandel, Handwerk und landwirtschaftlichen Gärtnereien, schnell an Einfluß gewonnen. 1931 mit 20 Mitgliedern gegründet, war die NS-Organisation schnell auf ca. 100 Mitglieder gewachsen mit der Absicht, den „Mittelstand aus seinem Dauerschlaf zu wecken“.

Nachdem die naheliegende Absicht der Nazis, auch die Geschäftswelt auf ihre Ziele auszurichten, weitgehend gelungen war und weil revolutionären Vorgehensweisen im Sinne des Frickschen Rundschreibens über das Ende der Revolution nicht mehr erwünscht waren, wurde der Kampfbund „auseinandergegliedert und in zwei Organisationen zerlegt“. Die „Nationalsozialistische Handels, Handwerks- und Gewerbeorganisation (NS-Hago)“ sollte in Zukunft die Elitetruppe des deutschen Mittelstandes bilden, die die „Führerschaft für die zweite neugebildete Organisation, den Gesamtverband des deutschen Handwerks, Handels und Gewerbes (GHG), heranzubilden und zu stellen“ hatte. Wirtschaftliche Interessen sollten von der GHG nicht wahrgenommen werden, sondern sie hatte „lediglich die Aufgabe der Selbsterziehung, des Wirkens und des Werbens im nationalsozialistischen Sinne“. Der Führer der Wolfenbütteler NS-Hago hieß Lindekamm. Dieser „Kreisamtsleiter“, der NS-Hago-Ortsgruppen auch außerhalb der Kreisstadt gründete, sprach Anfang Dezember 1933 im Dorf Hessen über die „gewaltigen Erfolge des Volkskanzlers“. Die NS-Hago als Gliederung der Arbeitsfront habe die Aufgabe, die Erziehung des „deutschen Menschen zur nationalsozialistischen Weltanschauung, zum nationalsozialistischem Wirtschaftsdenken und Wirtschaftshandeln und zur gegenseitigen Selbsthilfe“ durchzuführen. In allen Orten gäbe es noch Mittelständler, die sich von den „liberalistischen Standpunkt noch nicht trennen können und erst Erfolge sehen wollen und ohne Anteil an Arbeit und Opfer Nutzen daraus ziehen wollen“. Diese Skeptiker warnte er mit aller Deutlichkeit: „Die Lauheit ist endgültig vorbei, denn wer heute nicht in die Arbeitsfront eingegliedert ist, wird wohl eines Tages plötzlich außerhalb der Volksgemeinschaft stehen.“ Daß diese Drohung kein leeres Geschwätz war. erfuhr der selbständige Sattlermeister Heinrich S. aus Küblingen: Auf Antrag der Handwerkskammer Braunschweig wurde ihm die weitere Ausübung seines Handwerks untersagt, weil er die zur Führung eines Betriebes „erforderliche Zuverlässigkeit“ angeblich nicht besaß. Er habe die Teilnahme an der Wahl zum „Großdeutschen Reichstag verweigert, obwohl er von SA und dem Ortsbürgermeister dazu besonders aufgefordert“ worden war. Weitere Vorwürfe waren die Verweigerung der „Adolf-Hitler-Spende“ und nicht bezahlte Innungsbeiträge. Er sei somit politisch unzuverlässig und stünde in der Front der Staatsgegner. Die Gewerbefreiheit gelte aber nur für politisch zuverlässige Menschen; als „unzuverlässiges Element“ sei der Sattler eine „Gefahr für Volk und Staat“.

Lindekamm bestellte Anfang 1934 seine Mitglieder aus Wolfenbüttel und Umgebung zum Generalappell in die Gaststätte Antoinettenruh. Vor wahrscheinlich 1200 Menschen hielten einige Funktionäre markige Reden gegen die immer noch vorhandenen Gegner der Nationalsozialisten: Justizminister Alpers sah den „Marxismus für erledigt“ und wetterte gegen die „Reaktion“, die sich wieder „breit mache“. Die Zuhörer sollten „diesen Leuten auf die Finger sehen“. Für Kritik, die er „zersetzende Tätigkeit“ nannte, sei im Dritten Reich kein Platz: “Wem heute die Idee der Bewegung noch nicht klar geworden ist, der ist für unseren Staat zu dumm.“ Auch Lindekamm sah für Außenseiter im nationalsozialistischen Deutschland keine Existenzmöglichkeit: „Diese müssen von uns als Feinde betrachtet und behandelt werden.“ Ein Vertreter des NS-Hago-Landesverbandes gab die Richtung in der nationalsozialistisch ausgerichteten Wirtschaft vor: „Den Begriff Arbeitnehmer und Arbeitgeber lehnen wir ab, ebenso wie den Begriff Mittelstand. Wir sind alle Arbeitnehmer, nur der Staat ist Arbeitgeber.“ Gauleiter Schmalz, der die Nazi-Bewegung in Wolfenbüttel maßgeblich mit aufgebaut hatte, sprach mit Hochachtung von der Stadt, „von dem aus der Nationalsozialismus ins Land gegangen sei“. Die Reaktion warnte er: „Wenn man glaubt, daß heute die Frage auftaucht, ob die Zeit der Monarchie gekommen ist, dann wollen wir sagen, daß wir Kämpfer sind und daß wir nicht dulden, daß nationalsozialistische Gesetze verwässert werden.“ Ein paar Wochen später versammelten sich im Kaffeehaus 170 Amtswalter zu einer Schulung. Ihnen wurde geraten, immer wieder das „Buch des Führers „Mein Kampf“ zu lesen und sich dadaurch neue Kraft für den Alltag zu holen“: Wenn jeder am Tage sich nur fünf Minuten mit dem Führer und seinem geistigen Gut beschäftige, dann könne “es ihm nicht schwer fallen, mit der Zeit ein überzeugter Nationalsozialist zu werden“.

Aber auch ein Jahr später müssen die Nazis mit den Gefolgschaftsleuten, wie Mitarbeiter in dieser Zeit genannt wurden, immer noch ideologische Probleme gehabt haben. Lindekamm ließ in der BTZ eine Klarstellung zu den Aufgaben der NS-Hago veröffentlichen: „Die Volksgenossen, welche die Schicksalsgemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl noch nicht erfaßt haben, werden wir in kurzer Zeit zu überzeugen versuchen.“ Und von seinen Funktionären, die offenbar auch noch ideologische Schwächen besaßen, verlangte er, den Nationalsozialismus nicht nur im Munde zu führen, sondern im „Innern selbst politische Haltung, deutschen Charakter und Wissen“ zu haben. „Denn Nationalsozialismus heißt: Treu bis in den Tod; Sozialismus: Dienen“.

In diesen Monaten trieben sich viele Nationalsozialisten und SA-Trupps im Lande herum, die Hitlers Lehre tatsächlich nicht nur “im Munde“ führten, sondern vor allem auch in ihren Fäusten und gefährlichen Schlaginstrumenten.

Die AOK hatte 1928 in der Wolfenbütteler Langen Herzogstraße ein Haus für die Unterbringung der Büros gekauft. Hier besaß auch der 1928 gewählte Geschäftsführer, SPD-Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister und SPD-Chronist, Otto Rüdiger, sein Büro. Rüdiger war 1932 nach einem fatal verlaufenen Umzug der Eisernen Front, bei dem ein Schuß gefallen und ein am Straßenrand stehender Nazi getroffen worden war, aus seinen Ämtern entlassen worden.

Dass der AOK-Kassenbote seinen Arbeitsplatz als SPD-Mitglied verloren hatte, war oben schon berichtet worden. Nun wurden auch andere Mitarbeiter (am 1. Juni) entlassen. In Schutzhaft kamen Hans Höpfner, Geschäftsführer für die Amtsbezirke Wolfenbüttel und Schöppenstedt und Wilhelm Wegner, der Kassierer. Die WZ berichtete am 27. Juni: “Freiwillig aus dem Leben geschieden ist der frühere Geschäftsführer der Allgemeinen Ortskankenkasse , Hans Höpfner. Mitbewohner des Hauses Brauergildenstraße 3 bemerkten heute morgen Gasgeruch, der aus der Wohnung Höpfers kam. Als man in diese eindrang, fand an den Mann in der Küche in einem Sessel tot auf. Die Entlassung aus seiner Stellung und die letzten Vorkommnisse, deren Teilnahme er stets bestritten hat, haben ihn vermutlich zu dem verzweifelten Schritt getrieben.“

Otto Rüdiger berichtet über die beiden Entlassenen: “Sie sollten angeblich das Bild Hitlers aus dem Dienstraum entfernt haben und auf das Klosett gehängt haben. Außerdem sollten Sabotageakte an den Buchungsmaschinen vorgenommen sein. Wie sich später herausstellte, hatte diese Freveltat der auf den Posten Höpfners wartende ehemalige Strafanstaltsinsasse A. vollbracht, um Höpfner in seiner Stelle unmöglich zu machen. Höpfner war Stahlhelmer. Am 7. Juni wurde die Entlassung des A. aus dem Kassendienst wieder verfügt, da inzwischen erkannt war, welche Blüte sich die Nazis an die Brust geheftet hatten.“ Wochen später, in der zweiten Julihälfte, wurden weitere Mitarbeiter entlassen, darunter auch Hermann Funke.

Dessen Tochter hat beschrieben, wie es ihrem Vater ergangen war: „Mein Vater kam morgens ahnungslos in die Kasse. Er wurde von SA-Männern empfangen, die ihn und mehrere Kollegen in den Keller brachten. Dort wurden alle 6 Männer verprügelt, wer sich weigerte, erhielt Peitschenschläge. Nach weiteren mehrtätigen Verhören über die Sache mit dem Hitlerbild wurden sie schließlich entlassen. Mein Vater erhielt nur eine geringe Arbeitslosenunterstützung. Bei der Arbeitssuche hieß es immer: Wenn Sie nicht in der NSDAP sind, können Sie gleich nach Hause gehen.

Kurze Zeit später begannen die sogenannten Abholaktionen: Abends gegen 23 Uhr klingelte es, meine Mutter öffnete und herein kamen drei SA-Männer, einer davon unsere Nachbar im Nebenhaus. Sie holten meinen Vater, der sich in Windeseile anziehen mußte, verprügelten ihn unten an der Ringstraße/Ecke Grauhofstraße, wo damals ein Wassergraben war. Halbtot und vor Kälte zitternd lag mein Vater in diesem Graben. Dieses Szenerie wiederholte sich immer wieder, mal fand ihn meine Mutter immer in diesem Graben, mal kam er tagelang nicht wieder. Sie suchte ihn überall, aber keiner (Rathaus) gab Auskunft. Als eines Tages die Frau eines Kollegen, der ebenfalls mit meinem Vaterv fristlos entlassen worden war, zu meiner Mutter kam, stellte sich heraus, dass alle sechs Männer immer wieder die gleiche Tortur durchmachen mußten. Durch diese Bekannte erfuhr meine Mutter, die völlig unsicher und ahnungslos war, dass mein Vater immer wieder ins Gefängnis geworfen wurde. Meine Mutter ging zum Ziegenmarkt (Ort des Gefängnisses) und wollte für meinen Vater Wäsche und Strümpfe abgeben, dazu noch etwas Kuchen. Sie wurde mit der Bemerkung abgewiesen, dass man “für diese Schweine“ nichts übrig habe. Und wer – bitte sehr – habe ihr denn davon erzählt, dass mein Vater dort überhaupt sei? Sie solle sich vorsehen, niemals wiederkommen, sonst würde man sie kurzerhand auch einsperren.“

Ihr Vater sei 10 – 12 Mal im Gefängns gewesen: “Wenn er zu Hause war, machte er – um die kleine Familie zu ernähren, alle möglichen Arbeiten: Nähartikel verkaufen, bei der Wach- u. Schließgesellschaft Häuser bewachen. Aber es waren immer nur kurze Arbeiten, für ein paar Wochen, dann war er wieder abgeholt. Später fand er Arbeit bei der Wohnungs-AG in Salzgitter Lebenstedt. Er starb am 27. Oktober 1942 nach schwerer Krankheit im Braunschweiger Krankenhaus Celler Straße.“

Auch Otto Rüdiger mußte sich durchschlagen. Nach seiner Entlassung in Wolfenbüttel war er bis zur erneuten Entlassung Ende Mai 1933 AOK-Geschäftsführer in Bad-Harzburg. Von Oktober 1933 bis August 1935 arbeitete er als Lebensmittelhändler, danach erhielt er Wohlfahrtsunterstützung. Im Sommer 1936 arbeitete er für zwei Monate als Kartenverkäufer im Ilsenburger Freibad. Vom Frühjahr 1937 bis zum August 1938 beschäftigte ihn die Gemeindeverwaltung Ilsenbrg als Aushilfe. Danach erhielt er ein Ruhegehalt, das ihm 1940 endgültig entzogen wurde. Von August 1938 bis März 1939 saß er in Untersuchungshaft wegen angeblicher „Neubildung von Parteien“. Ab 1. Mai 1939 arbeitete er als Angestellter bei seinem politischen Gegner und Jägermeistererfinder Curt Mast. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde er in Schutzhaft genommen und in das berüchtigte Konzentrationslager „Lager 21 bei SZ-Hallendorf“ gebracht, danach bis zum 29.11.44 ins KZ Sachsenhausen, aus dem er nicht zuletzt mit Hilfe seines Arbeitgebers Curt Mast entlassen wurde.

Wie es dazu kam, mag ein Brief von Mast an Direktor Hanns-Horst Heimhard, Berlin, z.Zt. Reichswerke Hermann Göring, vom 1.11.1944 dokumntieren. Darin heißt es: „Bei unserer kürzlichen Zusammenkunft nahm ich die Gelegneheit wahr, Ihnen den Fall eines meiner kaufmännischen Angestellten namens Rüdiger vorzutragen. Wie Sie aus der Anlage 1 ersehen können, wurde Rüdiger im Zuge einer Massnahme des Herrn Reichsführers der SS Ende August in Vorbeugungshaft genommen. Der Kreisleiter der NSDAP Gebhardt, der im Auftrage des Kreisleiters nunmher eine positive politische Beurteilung abgab, war vor Jahren mit Rüdiger gemeinsam in der SPD. Die beiden sind dann Feinde geworden, und es ist ja allzu menschlich, dass die erste Stellungnahme der Kreisleitung nicht von Sachlichkeit getrübt war.

Mit unserem frühren Obergruppenführern Jeckeln, wie auch Panke bin ich freundschaftlich verbunden. Der erste Besuch im Lande gilt mir. Es wäre mir ein Leichtes gewesen, unter deren Regierungszeit eine solche harmlose Sache mühelos durchzubiegen.

Obwohl ich mit dem derzeitigen Gestapoleiter, Dr. Kuhl, durchaus auf guem Fuss lebe, hat er die, auf Veranlassung von Gebhardt zuerst abgegebene Beurteilung, benutzt, die Freilassung Rüdigers abzulehnen und mir mein Veto beim Obergruppenführer Höfele übelgenommen und diesen einseitig informiert. Obergruppenführer Höfele hat die Haftentlassung R. von einer neuen positiven Beurteilung abhängig gemacht. Diese ist nunmehr laut Anlage 2 von der Kreisleitung Wolfenbüttel abgegeben.

Damit dürfte nach den Richtlinien des Herrn Reichsführers der SS die Voraussetzung für die Freilassung des Häftlings gegeben sein.

(…)

Sie würden mich zu grossem Dank verpflichten, wenn Sie mit dem zuständigen Referenten Rücksprache nehmen und mich baldigst wissen liessen, ob und wie meiner Firma durch die Haftentlassung Rüdigers geholfen werden kann.“

(Anmerkung: Curt Mast scheint ein Musterbeispiel eines Mitmachers oder Opportunisten gewesen zu sein, der sich der jeweiligen Zeit gut anpassen konnte. Er hatte viele Kontakte zu Nazi-Größen, u.a. offenbar auch zu Hermann Göring. Leider basieren manche Kenntnisse über ihn nur auf Vermutungen, die nicht belegt werden können, da vor allem das Archiv der Firma Mast-Jägermeister der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.)

Informationen zu den von ihm hier genannten Personen: Friedrich Jeckeln, Braunschweiger Polizeiführer und späterer „ Höherer SS-und Polizeiführer“ (HSSPF) in Russland. Jeckeln war verantwortlich für viele Morde an Juden, z.B. am Mord von 33.000 Juden in Baby Jar bei Kiew. Ein sowj. Militärgericht verurteilte ihn 1946 zum Tode. Die Hinrichtung erfolgte umgehend im ehemaligen Ghetto von Riga.

Günther Pancke, ab Juli 1940 (HSSPF) in Braunschweig, später in Dänemark. Er wurde 1948 in Kopenhagen zu 20 Jahren Haft verurteilt, 1953 begnadigt. Er starb 1973.

Hanns-Horst Heimhard, lt. Wysocki: Leiter des Sekreteriats Pleiger bei den Hermann-Göring-Werken (1943)

In den frühen Morgenstunden des 29. Juni streiften SS-Männer und SA-Hilfspolizei durch Braunschweig, durchsuchten Wohnungen und verhörten willkürlich Verhaftete. Der neue Polizeichef von Braunschweig und Führer des SS-Oberabschnitts Nord-West, Friedrich Jeckeln, erhielt abends die Mitteilung, dass im Eichtalviertel kommunistisches Propagandamaterial verteilt werde. Er schickte sofort eine starke Gruppe SS-Männer los, die anstatt ihrer Uniformen sogenanntes „Räuberzivil“ trugen. Ein Teil des Trupps überprüfte die Gäste der Gaststätte Ebeling, während die anderen Männer die umliegenden Gärten durchkämmten. Zu dieser Zeit traf hier ein weiterers Kommando SS-Männer ein, die aus dem benachbarten Ölper zurückkehrten und von den Fahndungsmaßnahmen im Eichtal nichts wußten.

Im Prozeß gegen Dietrich Klagges wurde später genau festgestellt, wie es dazu kam, dass die SS-Männer irrtümlich aufeinander schossen und der SS-Mann Gerhard Landmann dabei umkam; für diese Geschichte ist das unerheblich. Bedeutsam jedoch ist die Tatsache, dass Landmann tot mit einem Kopfdurchschuß auf der Straße lag. Die noch reguläre Polizei versuchte, die Tötung Landmanns sachlich aufzuklären, wurde daran jedoch vom Polizeichef Jeckeln gehindert. Die Untersuchung der Nazis ergab anschließend einwandfrei, dass Landmann von einem der aus Ölper zurückkehrenden Männer erschossen woren war. Jeckeln jedoch verbot die Wahrheit und ordnete an, Landmann sei von Kommunisten ermordet worden. Sein Dienstherr Klagges ließ für Landmann ein Staatsbegräbnis ausrichten und verkünden, er sei von Kommunisten ermordet worden.

Die Trauerfeierlichkeiten begannen im Dom. „Vor dem Altar war der mit der Hakenkreuzfahne bedeckte Sarg aufbewahrt, umgeben von einer SS-Ehrenwache in Stahlhelmen und den Symbolen des neuen Reiches.“ Der Gottesdienst begann mit der „Fantasie in g-moll von Joh. Seb. Bach. Nach dem Choral der Gemeinde „Wie eine Rose blühet“ verlas Pastor Schlott „Schriftworte aus Brahms Requiem“, denen Gebet und Schriftverlesung und eine Strophe aus Luthers Schutz und Trutzlied“ folgten: „Seiner Predigt legte Pastor Schlott das Bibelwort zugrunde: „Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen.“ (Römer 8, Vers 28). Der Seelsorger führte u.a. aus: “Ein Schuß fiel in der Nacht, ein Blitz ging mitten in ein Herz. Nun stehen wir vor dem Allmächtigen, der alles sieht und alles weiß. Und wer so vor dem Nichts und vor seinem Gott gestanden hat, der kann nicht anders, er muß ihn lieben. Das deutsche Volk liebt Gott, es will seine Aufgabe, die ihm Gott gestellt hat, erfüllen aus heißester Liebe und aus tiefstem Herzen heraus. So hat auch Gerhard Landmann Gott geliebt: Dienst! Dienst! Dienst bei Tag und Dienst bei Nacht. Dienst für Gott, Dienst für das Volk! Er mußte dabei sein! Und wurde er als letzter gerufen, dann stürmte er vor als erster. Und wenn er am Tage durch die Straßen ging, dann liefen die Kinder hinter ihm her, wie hinter dem Rattenfänger von Hameln, denn er liebte die Kinder. Echte Kämpfer sind Kinder, darum lieben sie die Kinder.“

Am Grab sprach die gesamte Nazi-Prominenz des Landes, darunter auch Kurt Bertram und Friedrich Jeckeln. Der Verbrecher als oberster Polizist legte im Auftrage des Reichsführeres SS einen Kranz nieder und „übermittelte den Dank der gesamten SS für die Aufopferung Landmanns bis zum Tode“, getreu dem Grundsatz: „SS-Mann, deine Ehre heißt Treue!“ Nach dem Absenken des Sarges in der Gruft überflogen drei Flugzeuge den Ort dieses kriminellen Schauspiels.

Am 1. Juli richtete Jeckeln einen Erlaß an alle Kreisdirektionen: „Der Mord an dem SS-Mann Landmann hat gezeigt, daß noch immer von Marxisten aufreizende Flugblätter verteilt werden, und daß die Verteiler vor dem Gebrauch der Schußwaffe nicht zurückschrecken. Zur Abwendung der Gefahr für Leib und Leben sind alle Polizeikräfte unverzüglich anzuweisen, gegen marxistische Flugblattverteiler und solche Personen, die sich dieses Vergehens verdächtig machen, nötigenfalls von der Schußwaffe unverzüglich und rücksichtslos Gebrauch zu machen.“

Dieser klare Aufruf zum Mord erging nicht nur an die reguläre Polizei, sondern auch an die Hilfspolizei, die ja bekanntlich hauptsächlich aus SS – und SA-Männern bestand. Den angeblichen Mord an Landmann benutzte die Nazi-Führung nun, um furchtbare Rachemaßnahmen gegen Kommunisten durchzuführen. Mit der Begründung, den Mörder Landmanns zu suchen, begann nun in Braunschweig, Helmstedt, Wolfenbüttel und anderen Orten eine brutale Verfolgungswelle, die zum Tod vieler Menschen führte. Nach dem Motto, für einen „ermordeten Nazi müssen zehn Kommunisten sterben“, ließen sich Jeckeln, Gattermann und weitere Nazi-Führer im ehemaligen AOK-Gebäude in Braunschweig eingesperrte Kommunisten vorführen, aus denen Jeckeln zehn Männer auswählte. Diese bereits schon schwer mißhandelten Männer verfrachteten Jeckelns Männer per LKW in das gewerkschaftliche Erholungsheim Pappelhof bei Rieseberg. Hier wurden sie im ehemaligen Tagesraum eingeschlossen und von den zurückgelassenen Wachposten Meyer und Adler weiterhin brutal gefoltert. Gegen 23 Uhr erschien ein neuer Trupp SS-Männer, die die viehisch zugerichteten Männer erschoß.

Nach dem Massakker gaben Meyer und Adler an, von Unbekannten überfallen worden zu sein: Sie hätten die zehn Männer erschossen und seien dann geflüchtet. Jeckeln ließ verlauten, es habe sich um einen aus „gerechter Empörung“ ausgeführten „Vergeltungsakt“ unbekannter Täter gehandelt. Der die dort hingeschickten Mordkommission begleitende Fotograf erhielt die Aufgabe, von den Opfern Einzel- und Gruppenaufnahmen zu machen. Er verlor jedoch beim Anblick der Leichen die Nerven und war außerstande, die von ihm verlangten Aufnahmen zu machen. Bei der Exhumierung 1945 der bei Rieseberg am Rande des Friedhofes begrabenen Opfer fand man dann elf Leichen; die Identität des elften Mannes blieb unbekannt.

Der Massenmord löste in der Bevölkerung eine heftige Beunruhigung aus. Der Wehrmachts-Standortälteste von Braunschweig, Oberst Hoth, wollte sich aufgrund der in der Bevökerung umlaufenden Gerüchte über den Massenmord und der in der AOK stattfindenden Folterungen auch im Namen des Offizierskorp Gewißheit über die tatsächlichen Umstände verschaffen. Da Klagges zur Erholung an die Ostsee gefahren war, versuchte Staatsrat Schmidt-Bodenstedt den Offizier mit oberflächlichen Informationen abzuwimmeln. Er ließ sich jedoch nicht abspeisen und drohte, sich mit seiner vorgesetzten Dienststelle in Verbindung zu setzen. Dieses Beharren auf sachliche Aufklärung hatte zur Folge, dass Hoth schließlich nach Lübeck versetzt wurde.

In der umfangreichen Literatur über den Massenmord ist eine Begebenheit nicht zu finden, die ein anderer Braunschweiger, Kurt Dienhold, in einem Buch über seine Nazizeit erwähnt. Der Autor beschreibt sich selbst als jemand, der „getreulich und dann sogar in gutem Glauben mitgetrottet ist im verhängnisvollen Zuge des Rattenfängers, namens Hitler“. Dieser Mittrotter – ein ganz neuer Begriff für einen willigen Helfer – berichtet in seinem Buch mit deutlichem Stolz über seine Begegnungen mit prominenten Nazis, die er später dann natürlich verdammte, erzählt ein hübsches Geschichtchen, wie es ihm gelang, nicht Parteimitglied zu werden – und das hört sich u.a. so an: „Ich war, für einen Lehrer ein kleines Wunder, kein Parteimitglied und habe es darum wirklich nicht nötig zu beschönigen, um mich vor jemand zu rechtfertigen. Den „Wunderknaben“ soll man mir nennen, der unter den mir gegebenen Umständen wesentlich anders gehandelt, der das kommende Unheil prophetisch voraussehend, sich todesverachtend ihm entgegengeworfen hätte? Da nehme ich nicht einmal den hochgeschätzten Willi Brandt aus, dessen abenteuerlicher Lebensweg im 3. Reich mit Sicherheit durch vielerlei Umstände zwangsmäßig anders gestaltet wurde.“

Dieser eloquente Lehrer, der sich schäbigerweise mit Willy Brandt zu rechtfertigen sucht, er-zählt in seinem Buch ein Geschichtchen, das erwähnt werden soll: Es bezieht sich auf die Rieseberg-Morde. Die Hauptfigur ist Kurt Bertram, der zur Prominenz aufgestiegene Wolfenbütteler Nazi-Häuptling. Dienhold macht aus dem Brutalitäten fördernden Bertram, der am Grabe Landmanns eine seiner Lügenreden gehalten hatte, ein armes Würstchen, das versuchte, sich vor mörderischer Verantwortung zu drücken. Hier also das Histörchen: Hauptpersonen sind die Kumpels Kurt Bertram und Rudi Hartmann, in der Freizeit auch als „Vereinsbosse“ des Sportvereins „Eintracht Braunschweig“ tätig. Sie saßen kurz vor dem Rieseberg Massakker beim „vertraulichem Gespräch“ in Bertrams Büro im Regierungsgebäude am Bohlweg, als plötzlich mit dringender Angelegenheit ein SS-Sturmführer erschien. Der SS-Mann bat, den Staatsrat Bertram allein sprechen zu dürfen. Der wollte seinen Freund nicht düpieren und beschied den SS-Mann: „Das ist mein Freund und Parteigenosse, vor dem brauchen wir keine Geheimnisse zu haben.“ Der SS-Mann legte Bertram ein Schreiben vor mit der Bitte, es sofort zu unterschreiben: „Bertram las. Plötzlich blickte er entsetzt auf, sah zu Rudi hin und sagte: „Aber das ist ja ein Todesurteil! Und gleich für sieben Menschen!? Das kann ich doch nicht so Hals über Kopf unterzeichnen! Außerdem fällt sowas nicht in meine Zuständigkeit!“ Der SS-Mann belehrte Bertram eines Besseren: „Der Ministerpräsident ist nicht anwesend (Klagges machte ja Ferien an der Ostsee) – Sie sind der höchste, erreichbare Beamte. Die Sache ist sehr eilig, soll ich Ihnen melden! – Also bitte.“

Der Landtagspräsident und Nazi-Revolutionär soll nun, wer glaubt die Mär?, „hilflos zu sei-nem Freund hinübergeblickt“ haben: „Rudi hat blitzschnellschnell geschaltet, und nicht er-kennbar für den SS-Schergen, da dieser ihm den Rücken zuwandte, machte er zu Bertram hin eine unzweideutige ablehnende Kopfbewegung“. Bertram, nach der kopfbewegenden Hilfe seines Fußballfreundes nun offenbar wieder Herr seiner selbst: „Also gut, aber ich muß mir das trotzdem durchlesen. Kommen Sie in einer halben Stunde wieder, und lassen Sie das Schreiben hier.“

Der „Todesengel“ sei zackig verschwunden, und Bertram, der bereits mit einigen braunschweigischen Brutalitäten gestählte Obernazi, sei „geschockt“ zurückgeblieben. Doch keine Panik! Da war ja noch Rudi, der Eintrachtboß, der die Nerven behielt und dem Nazi-Führer nun den letzten Rat gab, mit dem die Angelegenheit als Kommödienstadl endete: „Das machst Du auf keinen Fall!“

Bertrams Antwort: „Aber was soll ich tun? Weißt Du denn nicht, wer hinter diesem Befehl steht? Wie soll ich mich da rausreden? Das kann mich Kopfund Kragen kosten, wenn ich ab-lehne?“

Rudi, so behauptet der Autor in seinem infamen, demaskierendem Entnazifizierungsbuch, „war nicht nur ein fairer Sportler – unter anderem ein hervorragender Stabhochspringer – er war auch ein cleverer, reaktionsschneller Geschäftsmann. Dazu war er zwar „Parteigenosse“, aber ein grundanständiger Bursche, dem eine so offensichtlich politische Hinrichtungsorder (dass es sich einwandfrei um einen politischen Mord handelte, war ihm damals vielleicht nicht bekannt. J.K.) von Herzen zuwider.“

Der grundanständige Rudi riet: „Du mußt verschwinden! Und zwar sofort! Sag deiner Sekretärin, du müßtest ganz dringend dienstlich weg und wüßtest noch nicht, wann du zurück wärst. Vielleicht heute gar nicht mehr! Wenn der Sturmbannführer erscheint, soll sie ihm sagen, das Schreiben läge auf dem Schreibtisch! Dann wird er selber merken, daß es noch nicht unterzeichnet ist und es so mitnehmen. Und morgen erkundigst du dich telefonisch bei ihr, wie die Situation gelaufen ist. Am besten, wenn du dich ins Stadion, oben in die Clubräume verdrückst. Ich habe die Schlüssel. Da vermutet dich niemand, und ich halte die Verbindung aufrecht!“

Bertram war gerettet, die Rieseberger Opfer natürlich nicht; aber um die war es dem Eintrachtboß ja auch gar nicht gegangen. Immerhin muß man Dienhold wohl anrechnen, dass er diese Verweigerung, von ihm „Fluchtverweigerung“ genannt, nicht noch als Widerstandshandlung bezeichnet. Aber dennoch, für Bertram sei diese mutige Tat „nach dem Kriege“ und nach einer zwanzigjährigen Nazi-Karriere – Bertram gehört in der Brauschweiger Nazi-Geschichte zu den alten Kämpfern mit der NSDAP-Mitgliedsnummer 34891 – „eine unbezahlbare Legitimation seiner, auch als Nazi menschlichen Haltung.“

Zurück zur Realität, nach Wolfenbüttel, wo die maßlose Rache der deutschnationalsozialistischen Herrscher über Leben und Tod einige Tage später wütete, nachdem sie gerade Helmstedter Einwohner grausam malträtiert hatten. Die Lokalzeitung berichtete am 7. Juli über „Kommunistenverhaftungen“. Nach dem Ausheben von „Kommunistenlagern“ in Helmstedt und Braunschweig habe die Hilfspolizei in der voraus-gegangenen Nacht auch in Wolfenbüttel ca. 15 Verhaftungen vorgenommen. Die Verhafteten hätten zugegeben, ihre Organisation im Geheimen fortgeführt zu haben. Als Leiter seien Alfred Müller und Fritz Fischer enttarnt worden, die an bestimmten Tagen von einem Treffpunkt am Braunschweiger Prinzenpark Zeitungen und Flugblätter geholt und für die Verteilung in Wolfenbüttel gesorgt hätten. „Es ist erfreulich“, kommentierte die WZ, „dass dem kommunistischen Spuk in unserem Freistaat Braunschweig nun endlich ein Ende bereitet wurde und ein weiterer Mord wie der des Gerhard Landmann verhindert wurde.“

Was hinter dieser sachlich klingenden Meldung wirklich steckte, enthüllten die Untersuchungen des Landgerichts Braunschweig im Juni 1948 gegen den damaligen Kreisleiter Hermann Lehmann, der gerade – Pfingsten 1933 – den Posten von Kurt Bertram übernommen hatte, wegen „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“; mit ihm beschuldigt waren 32 weitere Angeklagte. Aber auch im Prozeß gegen den Verbrecher im Amt des Ministerpräsidenten, Dietrich Klagges, spielen die als „Landmann-Aktionen“ bezeichneten Grausamkeiten eine große Rolle.

Am 6. Juli saßen der SS-Hauptsturmführer und Chef der Wolfenbütteler SS-Hilfspolizei, Jo-sef Keppels, Hermann Lehmann und weitere Nazi-Chargen, im Cafe Lambrecht und planten die Racheaktion gegen stadtbekannte Kommunisten. Sie leiteten einen Befehl an die lokale SS-Meute weiter, sich um 21 Uhr in ihrer Kaserne sammeln. Gegen 22 Uhr erschien Keppels. Er teilte seine Leute in Dreiergruppen auf, gab ihnen jeweils einen Zettel mit Namen und Anschrift eines Kommunisten und befahl ihnen, die Männer festzunehmen und in die neue NSDAP-Kreisstelle zu bringen, die sich im ersten Stock eines Geschäftshauses in der Mühlenstraße befand, mitten im Zentrum der Altstadt.

Irgendwann gegen Mitternacht zogen die Trupps los, um die Männer zusammenzuholen, die ausnahmslos der KPD oder einer ihrer Nebenorganisationen angehörten. Das Wüten der SS-Männer begann schon beim Betreten der Wohnungen der Opfer. Elise Perkampus beschrieb die „Verhaftung“ ihres Mannes: „Gegen 24 Uhr erschienen mehrere SS-Leute, darunter Karl Salmanski, traten die Küchentür ein und stürmten unter Schimpfen und Drohungen gleich ins Schlafzimmer. Salmanskis prügelte sofort auf meinen Mann ein, faßte ihn ins Genick und warf ihn dann die Treppe hinunter. Auf meine Einwendung, daß sich mein Mann erst die Hosen anziehen müsse, antwortete er: Die Hose behalten sie man gleich hier, denn die reißen wir ihm doch gleich wieder runter. Ich eilte hinter dem Transport her. Salmanski sagte zu mir: Du Kommunistensau, geh nach Hause, dein Mann geht jetzt schwimmen.“

Adalbert Kwijas sagte aus: „Ich wurde von 4 SS-Männern aus meiner Wohnung geholt. Zwei dieser Raufbolde drangen gleich in mein Schlafzimmer ein, fielen über mich her und schlugen mit Gummiknüppeln auf mich ein, daß es kaum zu ertragen war. Ich wurde schon hier dermaßen zusammengehauen, daß ich die Rohlinge nicht erkennen konnte. Ich wurde dann hochgerissen und mußte mich anziehen; während dieser Zeit wurden meine vier Kinder aus dem Bett gejagt, die Betten wurden auseinandergerissen und die Kinder nackt an die Wand gestellt.“

Bei Karl Heise und den anderen Abgeholten lief die Prozedur ähnlich ab, was auf vorherige Absprachen hindeutet: „Ich wurde durch starkes Klopfen wach. Sechs SS-Männer, darunter Klippstein und Löhr, stürmten in die Wohnung. Ein anderer Hausbewohner hatte ihnen die Haustür geöffnet. Als ich das Klopfen vernahm, war bei mir bereits die Küchentür eingetreten. Klippstein und Löhr riefen mir zu: Du Lump, Hosen anziehen und dann mit! Meiner Frau und den Kindern, die dieses Schauspiel mit ansehen mußten, wurde gesagt: Ihr seht euren Vater nicht wieder. Ich habe mich angezogen und bin mitgegangen. Unterwegs mußte ich die Hände über Kopfhöhe halten. Da ich durch das Ermüden der Arme diese herunternahm, wurde ich mehrere Male in das Gesäß getreten. Man brachte mich in das Haus in der Mühlenstraße. Als ich die Treppe raufging, wurde ich durch den SS-Mann Schwarz wieder hinuntergeworfen. Wieder die Treppe empor gekommen, bekam ich etwa 25 Ohrfeigen von Schwarz, weil ich nicht gleich Heil Hitler gesagt hatte. Dann wurde ich in ein hinteres Zimmer geführt, wo sich bereits Röttger, Rönnecke, Steinki, Strupat und Perkampus befanden. Perkampus war bereits tot. Wir wurden dann über den Tisch geworfen, dann mit Gummiknüppel, Ochsenziemer und dergleichen, mit größter Brutalität bearbeitet. Nachdem ich so meine Senge bekommen hatte, stand ich nahe einer Tür, durch welche nun Fritz Fischer mit folgenden Worten hereinkam: Na Kinder, was soll denn das? In dem Augenblick wurde er gefaßt, seine Hose heruntergerissen, über den Tisch geworfen und ebenso jämmerlich verprügelt. Hierbei muß Fischer wohl innere Verletzungen davon getragen haben, denn er war nicht mehr imstande, selbständig zu gehen.“ Anton Steinki berichtete: „Er war voller Blut, und der Darm trat ihm aus dem After heraus.Man faßte ihn am Kragen und schleppte ihn bereits zu dem toten Alfred Perkampus. Alfred Müller und Albert Kwijas erging es ebenso.“ Die Folterknechte zwangen Heise und seinen Genossen Steinki anschließend, den Raum des Grauens von den Blutlachen, Kotspuren und Erbrochenem zu reinigen.

Eine ausführliche Schilderung gab Fritz Liebold, der keiner Partei, sondern nur dem Arbeitersportverein angehört hatte. Auf dem Nachhauseweg von einer Kneipe begegnete er am Kleinen Zimmerhof einem SS-Trupp, der gerade Seeboth, Perkampus und Fischer zur Mühlenstraße brachte. Ein SS-Mann erkannte Liebold und nahm ihn ebenfalls fest. Als Liebold sich weigerte, erhielt er mehrere Schläge mit dem Gummiknüppel auf den Kopf und ein SSler hielt ihm eine Pistole vor die Brust: „Unterwegs waren wir dauernd Mißhandlungen ausgesetzt. Als wir die Treppe hochgingen und ich immer wieder mit Gummiknüppeln mißhandelt wurde, trat ich einem der SS-Männer vor den Bauch, sodaß er die Treppe hinunterstolperte. Hierauf kamen 12 weitere SS-Männer aus einem Zimmer, fielen über mich her und durch einen Schlag, es muß wohl ein Stuhlbein gewesen sein, wurde ich besinnungslos geschlagen. Ich wurde dann in ein Zimmer hineiengeschleift, wo die Mißhandlungen fortgesetzt wurden. In diesem Zimmer befanden sich bereits mehrere Mißhandelte, derartig zugerichtet, daß sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten. Dann mußten wir alle wieder aufstehen, die Hose herunterziehen, und dann bekamen wir mehrere Schläge mit dem Gummiknüppel auf unser Gesäß. Fischer und Müller konnten nichtmehr aufstehen, deswegen mußten sie die weiteren Mißhandlungen im Liegen über sich ergehen lassen. Perkampus lag in einem anderen Zimmer, weil man ihn für tot hielt.“

Neben diesen Prügeleien veranstalteten diese Wolfenbütteler Naziss auch kurze Vernehmungen: In einem Nebenzimmer saß Hermann Lehmann an einem Tisch und ließ sich die Mißhandelten vorführen. Hinter ihm standen immer 4 SS-Männer, die „ihren gewalttätigen Gelüsten freien Lauf ließen. Lehmann selbst schlug den Verhörenden des öfteren mit dem Gummiknüppel ins Gesicht.“

Eine Bewohnerin des Hauses, deren Wohnung über der Geschäftsstelle lag, konnte über den Innenhof hinweg durch ein Fenster die Mißhandlungen beobachten: „Alles was meine Augen hier zu sehen bekamen, war viehische Tyrannei im wahrsten Sinne des Wortes. Noch heute vernehme ich deutlich die Schreie mißhandelter Menschen, die in Todesangst nur noch mit letzter Kraftanstrenung schrien, bis sie unter Hohngelächter leblos zusammenbrachen.“

Elise Perkampus war nach der Drohung des SS-Mannes nach Hause gegangen. Etwa zwei Stunden später liefen sie und Luise Fischer zum Stadtmarkt, wo sie auch Frau Liebold trafen. Sie wagten sich vorbei an dem Haus, aus dem die Schreie ihrer Männer drangen, und gingen ans Ende der Straße. Noch aus der Entfernung von über 70 Metern konnten sie die Schreie hören. Als sie über den Kleinen Zimmerhof zurück zum Stadtmarkt kamen, trafen sie den SS-Mann Salmanski: „Wir fragten, was mit unseren Männern wäre. Wir bekamen die Antwort: Die seht ihr nicht wieder, die gehen schwimmen.“

Gegen vier Uhr fuhr ein Lastwagen vor, der einem lokalen Altwarenhändler gehörte. Die Männer mußten die Schwerverletzten die Treppe hinunterschleppen, sie auf den Wagen legen und selbst aufsteigen. Der Wagen fuhr nach Braunschweig zum AOK-Gebäude. Hier empfing sie der SA-Hilfspolizeiführer Gattermann, der den Oberbefehl über die AOK-Folterstätte hatte und dem gemeldet worden war, dass zwei Häftlinge bereits die „Augen verdrehten“. Er sah sich die Opfer an und stellte fest, dass Perkampus bereits tot war; Fischer und Müller lagen im Sterben.

Perkampus’s Leiche wurde in einem Zimmer abgelegt, in dem schon mehrere Tote lagen. Gegen halb acht wollte Fritz Fischer austreten, war dazu aus eigener Kaft nicht mehr in der Lage: „Heise und ich nahmen ihn unter die Arme und brachten ihn zur Toilette. Er war so schwach, daß ich ihm sein Geschlechtsteil herausnahm. Ich stellte beim Urinlassen fest, daß er keinen Urin, sondern lauter Blut abließ. Ein Zeichen dafür, daß ihm die Nieren abgeschlagen waren. Nach einer dreiviertel Stunde blickte ich zu Fischer hinüber und sah, dass er mich mit seinen Augen rief, näher zu kommen. Ich rückte an ihn heran, legte mein Ohr an seinen Mund und vernahm deutlich seine Worte: Fritz, grüße mir meinLieschen noch einmal und merke Dir, dieses ist wahrer Faschismus. Beim Urinlassen hatte er bereits geäußert, daß er am Ende seiner Kräfte sei und nun sterben müsse. Ich hatte ihm nochmals Mut zugesprochen, aber vergebens. Er verstarb, und ich drückte ihm als Kamerad die Augen zu. Meldete dem unter Gewehr stehenden Posten, daß Fischer soeben verstorben sei. Ich bekam zur Antwort, Fischer auch in den Raum zu bringen, in dem bereits Perkampus und noch weitere Leichen lagen. Ich hörte leises Stöhnen. Als ich dem nachging, fand ich in dem Haufen Leichen den schwer mißhandelten Strupat, der noch lebte. Der Posten erlaubte mir, ihn mit in unseren Raum zu nehmen.“

Vor seiner Entlassung am 29. August mußte Liebold ein Papier unterschreiben, mit dem er sich zu Stillschweigen über das Erlebte verpflichtete. Erst etwas später informierte er die Frauen von Perkampus und Fischer über den Tod ihrer Ehemänner; dem Vater von Alfred Müller berichtete er, daß sein Sohn eine Stunde nach Fritz Fischer seinen schweren Verletzungen erlegen war. Liebold sagte aus, er habe auch Bürgermeister Ramien über die Mißhandlungen unterrichtet. Der habe ihm geantwortet, mit diesen Exzessen nichts zu tun zu haben und auf eine strikte Trennung zwischen Partei und den brutalen Menschen hingewiesen.

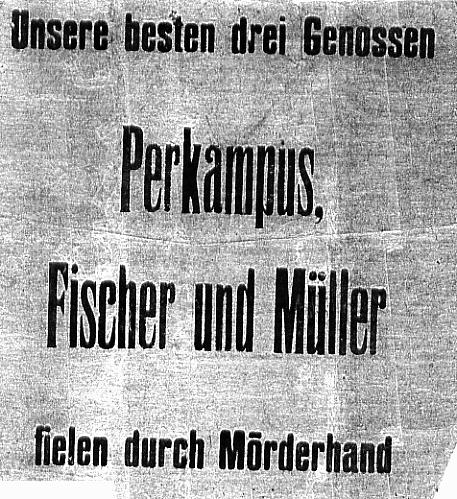

Im Nachlaß der 1974 gestorbenen Frau von Alfred Perkampus fand ich in Flugblatt, das die im Untergrund noch aktive KPD gedruckt und verteilt haben muß. Es enthält nur einen Satz: „Unsere besten drei Genossen Perkampus, Fischer und Müller fielen durch Mörderhand.“ Die Angehörigen der Ermordeten versuchten, von den Behörden eine Bestätigung über den Tod der drei Männer zu bekommen. Obwohl sie Drohungen erhielten, das zu unterlassen, setzten sie ihre Bemühungen fort. Luise Fischer erhielt schon bald ein unmißverständliches Schreiben: „Lt. Meldung des SS-Führers Wolf haben Sie Äußerungen betreffs ihres verstorbenen Mannes erlaubt. Ich mache Sie hiermit aufmerksam, daß wir heute in einem nationalsozialistischen Staat und nicht in einem kommunistischen leben. Im Wiederholungsfalle werden Sie zur Rechenschaft gezogen samt ihrer politischen Hintermänner.“

Anfang 1934 wandte sie sich an den späteren Wolfenbütteler Ehrenbürger, Reichsinnenminister Frick, und erhielt eine nichtssagende Antwort. Mutig antwortete sie dem Minister: „Es setzt mich in Erstaunen und man findet in der Tat keine Worte mehr, daß mein Mann nach dem Bericht des Braunschweigischen Ministers des Innern am 13.7.1933 entlassen sein soll, obwohl mein Mann nach den Aussagen der in der beigefügten Anlage aufgeführten Zeugen durch die von der Hilfspolizei zugefügten Mißhandlungen am 7.7.1933 mit noch zwei anderen gestorben ist. (…) Ich bitte Sie dringend, im Interesse der restlosen Aufklärung dieses Falles, von dem die ganze Öffentlichkeit der hiesigen Gegend spricht, die hiesigen Behörden zu beeinflussen. Die Angaben, mein Mann sei am 13. Julli entlassen, entbehren jeder Grundlage. Ich klage hiermit alle an dieser Aktion beteiligten Beamten an, deren Namen und Persönlichkeit sie über die zuständigen Stellen in Erfahrung bringen könnten. (…) Nach dem Gesetz ist das Vorgehen der Hilfspolizei unstatthaft beziehungsweise strafbar und ich beantrage, daß das Gesetz auch mir Genugtuung verschafft.“

Nachdem die tapfere Frau auch noch einen Brief an die Schwester Hitlers geschrieben hatte, folgten die Konsequenzen: Die von ihr benannten Zeugen erhielten eine Vorladung nach Braunschweig. Luise Fischer und Elise Perkampus begleiteten sie zum Ministerium; während die Männer ins Haus gingen, warteten sie gegenüber auf der anderen Straßenseite. Nach ungefähr vier Stunden kam ein SA-Mann auf sie zu und schickte sie fort. Die Männer, darunter Liebold, erhielten derweil erneut Prügel. Sie wurden erst entlassen, nachdem sie ein Papier unterschrieben, mit dem sie bestätigten, daß Fischer, Perkampus und Müller nicht tot, sondern nach Rußland geflohen seien und dort Propaganda gegen den deutschen Staat betrieben.

Kurze Zeit später mußte Luise Fischer erneut zur Polizei. Der Polizist Holzem teilte ihr mit, wenn sie das Briefeschreiben in dieser Sache nicht unterließe, käme sie dorthin, wo sie hinge-hörte.

Einige Jahre später wollte Luise Fischer erneut heiraten. Das Standesamt verweigerte ihr die dafür erforderliche Todeserklärung für ihren Mann. Nach fortwährendem Drängen bei allen möglichen Dienststellen (Bericht von Otto Rüdiger) wies das Innenministerium den Standesbeamten von Klein Denkte an, die Eheschließung auch ohne diese Urkunde vorzunehmen.

Was mit den drei Leichen geschehen war, wußten nur wenige Leute. Aufklärung gibt das Pro-tokoll des Klagges-Prozesses: Nach dem Tod von Müller wandte sich Gattermann an den Arzt Dr. Zuleger, in dessen Händen die „ärtzliche Versorgung der in der AOK verwahrten Häftlinge lag, und bat ihn um die Ausstellung eines Totenscheines. Zuleger erklärte sich hierzu nur unter der Bedingung bereit, daß noch ein zweiter Arzt den Totenschein mitunterschrieb. Nunmehr versuchte Gattermann, den als alten Parteigenossen bekannten Arzt Dr. Schmücking hierzu zu bewegen. Schmücking lehnte aber sehr erregt ab.“

Ein Helmstedter SA-Mann erhielt schließlich den Auftrag, die in Sackleinwand verpackten Leichen nach Helmstedt zu transportieren. Da er nicht weiter in die Sache verwickelt werden wollte, stellte er den LKW vor dem Gebäude der Kreisleitung ab und verschwand. Wer die Leichen dann in der Nähe des Naturfreundehauses vergrub, ist nicht bekannt. Als zwei Jahre später die Gefahr bestand, dass die Leichen beim Bau der Autobahn Hannover-Berlin freigelegt werden würden, erhielt Gattermann den Befehl „von höherer Stelle“, sie umzubetten. Angesichts der schon weit fortgeschrittenen Verwesung ließ er sie in einer Entfernung von nur einigen Metern wieder eingraben.

Die sterblichen Überreste der drei Ermordeten wurden am 1. Juni 1947 gefunden. Während einer Trauerkundgebung in Helmstedt herrschte in allen Betrieben Arbeitsruhe. Eine Bergmannskapelle spielte den Trauermarsch von Beethoven. In Braunschweig gedachte man der Nazi-Opfer vor dem Gebäude der AOK, das 1933 in ein KZ umgewandelt worden war. Im Juli 2003 fand vor der AOK eine Gedenkfeier statt, in dessen Rahmen ein vor dem Eingang im Fußweg eingesetzter Erinnerungsstein enthüllt wurde.

Am 20. Juni 1947 fand unter großer Beteiligung der Bevölkerung die Überführung der Särge nach Wolfenbüttel statt. Die Lokalzeitung berichtete: „Die Einwohnerschaft der Heimatstadt der Ermordeten empfing ihre toten Söhne an der Stadtgrenze und gab ihnen bis zum Hauptfriedhof, auf dem die sterblichen Hüllen beigesetzt wurden, das Ehrengeleit.“

In seiner Trauerrede erinnerte Stadtdirektor Willi Mull an die verdienstvolle Arbeit, die sich Fritz Fischer als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung erworben hatte: „Offen und charakterfest, voller Menschlichkeit, das seien seine Wesenzüge gewesen.“

Übers Grab hinaus „gelobten die Vertreter der Gewerkschaften und Parteien den Toten ein ehrendes Gedenken und ihren Geist als Vorbild zu bewahren.“

Um die Gräueltaten Lehmanns hat es mehrere Prozesse gegeben. Anfang 1951 stand er erneut vor Gericht und mußte sich für die in Helmstedt und Wolfenbüttel begangenen Unmenschlichkeiten verantworten. Werner Sohn berichtet in seinem Buch über die “Errichtung der Nazi-Herrschaft im Freistaat Braunschweig“ abschließend: “Das Schwurgericht beurteilte Lehmann für alle Wolfenbütteler Misshandlungsfälle als psychischen Mittäter und befand ihn nach deutschem Recht der gefährlichen Körperverletzung im Amt in 13 Fällen, der Beihilfe zur Aussageerpressung in sechs Fällen und der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge in drei Fällen schuldig. In 16 Fällen befand es Lehmann zudem der Freiheitsberaubung im Amt für schuldig. Das Schwurgericht nahm die Wolfenbütteler Taten als für das Strafmaß bestimmend und verurteilte Lehmann zu neun Jahren Zuchthaus. Das Urteil wurde rechtskräftig. Nach Verbüßung von zwei Drittel der Strafe wurde Lehmann im Januar 1954 auf Bewährung aus dem Zuchthaus entlassen.“

Einen langen Kampf um ihre Versorgung als Ehefrau des angeblich nach Rußland geflüchteten Mannes führte Elise Perkampus auch für ihren Sohn; noch als Witwe des Naziopfers nach 1945 fiel ihr keine Entschädigung oder eine Rente in den Schoß: 23 Jahre nach der Ermordung ihres Mannes schrieb sie 1956 dem Braunschweiger Entschädigungsamt, sie sei nicht damit einverstanden, dass die Stadt Wolfenbüttel einen Teil des ihr zustehenden Geldes beanspruchen will.

Alfred Perkampus wurde am 3. September 1896 in Wolfenbüttel geboren. Wahrscheinlich hat er die Volksschule besucht und dann eine Maurerlehre begonnen. Ostern 1914 verließ er nach dreijähriger Ausbildungszeit die Gewerbliche Fortbildungsschule Wolfenbüttel. Im Nachlaß erhalten ist das Abgangs-Zeugnis, das zu Ostern 1912 und 1913 „lobende Annerkennung“ vermerkt, ihm für Betragen, Fleiß, Aufmerksamkeit und Ordnung „sehr gut“ bestätigt; für schriftliche Arbeiten und Deutsch erhielt er ungenügend, dafür für Rechnen, Buchführung und Kalkulation und Berufskunde wieder eine eins. Vielleicht ist das weitere „sehr gut“ für Lebens- und Bürgerkunde bereits ein Hinweis auf sein späteres politsches Engagement. Kurz nach seiner vermuteten Gesellenprüfung begann der Erste Weltkrieg. Ob er daran freiwillig oder gezogen teilnahm, ist unbekannt. Einige noch erhaltene Feldpostkarten belegen seinen Einsatz an der Ostfront. Eine der ersten Postkarten sandte er seiner Mutter Anna aus Berlin-Reinickendorf, wo er offenbar zum Luftschiffer ausgebildet worden ist. Das Postkartenfoto zeigt einen stolzen Soldaten vor bürgerlicher Atelierkulisse. Hervorstechend der Helm mit dekorativ von der Spitze herunterhängenden Fransen, ein lässig übergeworfener Uniformmantel und die linke Hand am Degen; so eine Karte muß Aufsehen erregt haben, denn Luftschiffer kann es unter den Wolfenbüttelern damals nicht viel gegeben haben.

Ein Mitgliedsbuch des „Arbeiter-Turn- und Sportbundes Leipzig“ dokumentiert seinen Eintritt in den „Arbeiter Turnverein Vorwärts Wolfenbüttel“ im Mai 1911. §2 der Vereinsstatuten erklären den Zweck des Vereins: „….Hebung und Förderung der Volkskraft und Volksgesundheit durch Pflege der Leibesübungen auf volkstümlicher Grundlage als Mittel zur körperlichen und geistigen Bildung seiner Mitglieder.“ In welche Richtung sich seine geistige Bildung schon bald nach der Rückkehr aus dem Krieg bewegte, vermittelt eine Fotografie mit fünf jungen Frauen und vier gleichaltrigen Männern: Zur Gruppe aufgestellt, davor sitzend Alfred Perkampus im Matrosenanzug und einem schnell geschriebenen Schild: „Bolschewistenclub 19“. Am 23. April 1922 trat er vom Metallarbeiterverband kommend dem deutschen Baugewerksbund bei. Sein Mitgliedsbuch belegt, dass er regelmäßig seine Beiträge bezahlt hat; der letze Beleg stammt aus der 23. Woche des Jahres 1933, vier Wochen vor seiner Ermordung.

Am 5. Januar 1924 heiratete er in Warle, einem kleinen Dorf im Landkreis Wolfenbüttel, die aus dem Nachbardorf stammende Elise Sophie Dorothea Jasper; sie gebar im Mai 1925 einen Sohn, den sie beide Alfred nannten. Alfred Perkampus arbeitete als Maurer in Wolfenbüttel bei der Baugesellschaft Eigenhilfe, die der Mitbegründer der KPD, August Kauffoldt, gemeinsam mit anderen Bürgern gegründet hatte, um den Arbeiterfamilien preiswerte Wohnungen zu verschaffen. Rudolf Müller, ein damaliger Kollege, erinnerte sich an eine ungefähr siebenjährige Zusammenarbeit.: “Wir haben in dieser Zeit auch Krisenjahre gehabt, in denen wir manchmal nur 12 – 13 Wochen im Jahr gearbeitet haben.“

Nach Ansicht der Naziss war er einer der führenden Männer der lokalen KPD, der es mit seiner „besonderen agitatorischen Gabe“ verstanden haben soll, immer mehr „Mitläufer“ zu sammeln, um sie gegen den Nationalsozialismus einzusetzen. Die Partei hatte ihm das Amt des Hauptkassierers übertragen, das er mit Hilfe von „Unterkassierern“ ausübte. Die Nazis hielten den Kassenverwalter für den verantwortlichen Organisator des „Straßenterrors“ in Wolfenbüttel und warfen ihm aus ihrer lügenhaften Sicht der Dinge vor, das mit ihnen getan zu haben, was sie dann an ihm verübten: Mord aus politischen Gründen.

Alfred Perkampus gehörte daher zu den Opfern der ersten Verhaftungswelle, die ihn am 7. Februar ins Gefängnis brachte. Drei Monate und einen Tag saß er in einer Zelle am Ziegenmarkt, am 7. Mai durfte er wieder nach Hause zurückkehren. Elise Perkampus bemühte sich, den Tod ihres Mannes behördlich zu klären, um für sich und ihren Sohn eine finanzielle Versorgung zu erreichen. Die Landesversicherungsanstalt stellte im März 1936 fest: „Der Maurer Alfred Perkampus ist politischer Flüchtling, es mag dahingestellt bleiben, ob während der Zeit von mindestens 1 Jahre keine glaubhaften Nachrichten von Perkampus angekommen sind. Jedenfalls machen die Umstände seinen Tod nicht wahrscheinlich, es spricht vielmehr alles dafür, daß sich Perkampus als politischer Flüchtling verborgen hält.“ Dagegen setzte sie eine eidesstattliche Erklärung: „Seit seiner Verhaftung – nicht Flucht – vor 3 Jahren habe ich keinerlei Nachricht erhalten. Es ist mir nicht bekannt, daß sich mein Ehemann als politischer Flüchtling verborgen hält. Ich versichere, daß ich sofort informiere, falls ich eine Nachricht erhalte.“

Sie klagte gegen die LVA und war erfolgreich. Das Verwaltungsgericht verurteilte die Versicherung, ihr für den Unterhalt ihres Sohnes eine monatliche Waisenrente in Höhe von 7,90 RM zu zahlen. Aus den Unterlagen ist erkennbar, dass dem Gericht von der politischen Polizei die Wahrheit über Perkampus‘ Schicksal mitgeteilt worden war. Die Begründung für das positive Urteil ist bemerkenswert: „Perkampus ist damals aus politischen Gründen verhaftet und, wie der Vertreter der politischen Polizei am 2.1.1936 vor der Beklagten erklärt hat, politischer Flüchtling, muß also nach seiner Verhaftung entflohen sein. Es ist aber nicht anzunehmen, daß ihm die Flucht geglückt ist; denn auch die politische Polizei hat seit dem Sommer 1933 keine Nachrichten mehr von ihm erhalten. Wäre P. in Deutschland am Leben geblieben, so hätte er sich unmöglich 3 Jahre lang verborgen halten können. Wäre es ihm aber geglückt, ins Ausland zu entfliehen, so hätte mindestens seine Frau irgend ein Lebenszeichen von ihm erhalten. Denn dann lagen keine Gründe für ihn mehr vor, seinen Angehörigen Leben und Aufenthalt zu verschweigen. Die Umstände sprechen dafür, daß Perkampus nicht mehr lebt.“

Kurz vor diesem Erfolg war Elise Perkampus in erneute Existenznöte geraten. Am 14. April hatte ihr Bürgermeister Ramien mitgeteilt, ihre „Unterstützung durch das Kreisfürsorgeamt werde mit Ende April eingestellt“. Sollte sie weiterhin hilfsbedürftig sein, müsse sie sofort persönlich einen neuen Antrag stellen. Dafür habe sie jedoch die Vermögens – und Einkommensverhältnisse aller ihrer „unterstützungspflichtigen Angehörigen“ vorzulegen: „Ich weise ausdrücklichst darauf hin, daß zunächst jeder Volksgenosse weitgehendst für sich selbst zu sorgen bzw. die Hilfe seiner unterhaltspflichtigen Angehörigen in Anspruch nehmen muß, ehe die öffentliche Fürsorge eingreifen kann. Sie haben nur Aussicht, weiterhin Unterstützung zu erhalten, wenn jede andere Hilfe unmöglich ist.“

Über seinen Genossen Alfred Müller, ebenfalls Funktionär der KPD, ist nur wenig biografisches überliefert. Wegen einer kleinen Strafsache aus dem Februar 1933 ermittelte die Justiz noch im November 33 gegen ihn. Sein Vater teilte der Behörde daraufhin mit, dass er „in der Nacht vom 6. zum 7. Juli nachts 1 Uhr gesund und munter aus dem Bett heraus von dem SA-Mann Wolff und einem anderen SA-Mann verhaftet worden ist; und wir als Eltern bis zum heutigen Tage trotz verschiedener Bemühungen noch keine Nachricht erhalten konnten, wo er jetzt geblieben ist……“

Den Biografien der Opfer stehen diejenigen der Täter gegenüber. Der mehrfach genannte SS-Mann Karl Salmanski stammte aus Graudenz in Westpreußen und hatte nach Beendigung einer Schlosserlehre von 1914 bis 1919 am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Schon bald nach der Rückkehr in seine Heimatstadt mußte Deutschland aufgrund des Versailler Vertrages Westpreußen an Polen abtreten. Vor Gericht gab er an, danach vertrieben worden zu sein. Zunächst arbeitete er in der Gute-Hoffnungshütte in Oberhausen, dann als Bierfahrer in Dortmund. Wie er in das rote Bergarbeiterdorf Wittmar bei Wolfenbüttel kam, ist unbekannt; er arbeitete dort zunächst als Landarbeiter, erhielt dann einen Arbeitsplatz bei der Müllabfuhr in Wolfenbüttel. Schon bald darauf war er arbeitslos. Er meldete er sich zur SS und wurde Hilfspolizist.

Sein Führer, Josef Keppels, 1892 in Aachen („Religion: gottgläubig“) geboren, war der Sohn eines Klempners. Nach dem Besuch der Volksschule lernte er ebenfalls Schlosser. Mit 18 Jahren ging er 1910 freiwillig zur Marine und diente bei der U-Boot-Waffe. 1918 war er Obermatrose bei der Volksmarine Division in Berlin, arbeitete dann als Schlosser und Maschinist in Berlin und Xanten und erhielt 1923 eine Tätigkeit als Gutsschlosser in Hedwigsburg bei Wolfenbüttel; er wohnte im Nachbarort Kissenbrück. 1922 war er bereits der Deutschsozialen Partei des berüchtigten „Knüppel-Kunze“ beigetreten und nach seiner Umsiedelung aktiver Stahlhelmer in seinem Wohnort. 1928 trat er mit der Nummer 75501 der NSDAP bei und wurde zum Ortsgruppenführer in Kissenbrück ernannt. 1931 meldete er sich zur SA, wechselte ein halbes Jahr später in die SS, wurde Truppführer und schon bald darauf Führer des gesamten Sturmbanns. 1932 erhielt er eine Schulung in der Reichsführerschule in München und war danach offenbar befähigt, nach dem 31. Januar 1933 aus arbeitslosen SS-Männern die SS-Hilfspolizei zusammenzustellen. Mit Hilfe des berüchtigten Braunschweiger SS-Führers Alpers bekam er einen Posten als „Hilfswachtmeister“ im Wolfenbütteler Gefängnis. 1934 erhielt er die Beförderung zum Sturmbannführer und, nachdem er die Führung der SS abgegeben hatte, die Berufung zum Leiter der Gestapo-Außenstelle in Wolfenbüttel 1936. Ab 1. Mai 1938 leitete er den Werkschutz bei den „Reichswerken Hermann Göring“ in Salzgitter. Nach Beginn des 2. Weltkrieges ging er wieder freiwillig zur Marine, kämpfte auf Minensuchbooten in der Biskaja und geriet in englische Gefangenschaft. Nach einem zweimonatigen Gefängnisaufenthalt in Wolfenbüttel mußte er ins Internierungslager Westertimpke, später Sandbostel, von wo aus er im August 1947 floh. Man suchte ihn dann steckbrieflich, er stellte sich erst am 14. August 1951 der Kripo in Wolfenbüttel. Zu seiner Verteidigung im Prozeß benannte er den jüdischen Arzt Dr. Gerhard Edel, der bis November 1933 in Kissenbrück praktizierte. Der sandte dem Gericht über seinen Rechtsanwalt nach seiner Rückkehr in seinen Heimatort Wyk auf Föhr ein Schreiben, in dem er Keppels, „trotz seiner Zugehörigkeit zur SS“, als einen „ruhigen, ordentlichen und gewissenhaften Menschen“ beschrieb. Er habe sich ihm – „als Nichtarier“ – gegenüber stets korrekt verhalten und sogar verhindert, daß er in Schutzhaft kam. Keppels habe ihn vor seiner Abreise auf dem Braunschweiger Bahnhof – „in voller Uniform“ – verabschiedet.

In der kurz nach dem Prozeß erschienenen Chronik des Dorfes Kissenbrück fand es der Autor des Abschnittes „Die Entwicklung der Gemeinde im letzten Jahrhundert“, Gemeindedirektor O. Hoche, nicht für erforderlich, die Nazizeit zu erwähnen. Deshalb fand der Autor auch keinen Hinweis zu Keppels und Dr. Edel.

Keppels Sohn, der zur Zeit des Prozesses in Württemberg wohnte, wandte sich an den damaligen Bundesjustizminister Thomas Dehler und beschwerte sich, dass sein Vater die Untersuchungshaft im Braunschweiger Gefängnis mit „Dieben, Sittlichkeitsverbrechern und Kommunisten zu leben“ hatte. Wörtlich schrieb er ihm: „Verhelfen Sie bitte der Gerechtigkeit zum Siege und ein kleiner Menschenkreis – eben unsere ganze Familie und nicht zuletzt Vater selbst – wird ihnen von ganzem Herzen dankbar sein.“ Das Schwurgericht Braunschweig verurteilte den „guten Mann“ im April 1952 zu einer Gefängnisstrafe von sieben Monaten, die er nicht mehr absitzen mußte, da sie durch die Untersuchungshaft bereits abgegolten war.

Das Gericht begründete die milde Strafe mit Aussagen, die, denkt man dabei an Fischer, Per-kampus und Müller und andere, den Opfern den Glauben an die Wirksamkeit eines Rechtsstaates genommen haben muß: „Da nicht bewiesen ist, daß der Angeklagte einen entscheidenden Einfluß auf den Gesamtverlauf der Aktion ausgeübt hat, und somit nicht feststeht, ob das Verhalten des Angeklagten für die an den Häftlingen begangenen Mißhandlungen in ihrer Gesamtheit ursächlich gewesen sind, konnten für die…

Bitte lesen Sie auch die Fortsetzung!